ー 目次 ー

自動車整備士になるには

自動車整備士の国家資格には、大きく分けて一級・二級・三級自動車整備士と、専門分野の特殊整備士(例:自動車車体整備士)があります。それぞれ整備できる範囲や受験要件が異なり、取得難易度も違います。以下に主な資格区分と概要を示します。

| 資格区分 | 対象車両・整備範囲 | 受験要件の例 |

|---|---|---|

| 一級自動車整備士(大型/小型/二輪) | 最上位の整備士資格。大型は大型車全般、小型は乗用車等、二輪はオートバイを対象とする。高度な総合診断・電子制御に対応可能 (自動車:試験の内容について – 国土交通省) (自動車:試験の内容について – 国土交通省)。 | 二級整備士(シャシ整備士以外)取得後3年以上の実務、または指定養成施設で一級課程修了など (自動車:受験資格について – 国土交通省)。学科試験は筆記と口述、実技試験あり。 |

| 二級自動車整備士(ガソリン/ジーゼル/二輪) | 自動車または二輪車の整備全般を担当できる中級資格。エンジン種別ごと(ガソリン・ディーゼル)や二輪で区分 ([ |

( 令和4年度第1回 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) 参照)

一級自動車整備士

一級整備士は最難関であり、筆記・実技試験の合格率は約50%前後と低くなっています (自動車整備士資格は働きながら取れる?3級・2級・1級合格率や難易度、独学での取り方を解説! – 車検のコバック)。特に独学で一級・二級を受験する場合、学科と実技を合わせた合格率が20~40%程度と厳しいため、学校で体系的に学ぶ方が有利です (自動車整備士資格は働きながら取れる?3級・2級・1級合格率や難易度、独学での取り方を解説! – 車検のコバック)

二級自動車整備士

整備士全体の約8割が二級資格所持者。 高卒以上が主な対象。養成施設の二級課程(2年制)修了で実技試験免除資格取得。独学受験も可だが実技試験合格率は低く難易度が高い(筆記合格率約80%、実技20%程度) (自動車整備士資格は働きながら取れる?3級・2級・1級合格率や難易度、独学での取り方を解説! – 車検のコバック)。

三級自動車整備士

自動車の基本的な整備作業補助を行える入門資格。分野ごとにエンジン系(ガソリン・ディーゼル)、シャシ(車体・足回り)、二輪に区分。

中卒以上が対象。養成施設の三級課程(1年制)修了で受験資格取得。学科・実技とも合格率は比較的高め(60~80%程度)で初心者も挑戦しやすい 。

特殊整備士(例:自動車車体整備士 等)

特定分野の専門整備資格。例えば自動車車体整備士は車のボディ修理・板金塗装のプロ資格。資格取得には実務経験や講習修了が必要(車体整備士は二級整備士等を取得後、指定講習修了で学科・実技試験受験)。

学科試験合格率は概ね70~98%と高めです ([PDF] 自動車整備分野における人材確保に係る取組 – 国土交通省)。

なお、二級整備士は筆記試験のみなら約80%と高い合格率ですが、学校非経由で実技試験まで受ける場合は20%前後と難易度が上がります 。三級整備士は比較的合格しやすく、自動車業界への入り口として多くの人が取得しています。

また、自動車整備士国家試験は学科試験(筆記)と実技試験で構成されます(一級は筆記に加え口述試験も実施) (自動車:試験の内容について – 国土交通省)。学科試験では構造機能、点検整備方法、工具機器の取扱い、法規など幅広い知識が問われ、実技試験ではエンジン分解組立や計測、故障診断など実務技能を評価されます (自動車:試験の内容について – 国土交通省)。一級の筆記は50問程度、二級は40問、三級は30問でそれぞれ科目ごとに基準点が設定されています。例えば二級(ガソリン・ジーゼル・二輪)では40点満点中28点以上かつ各分野40%以上正答が合格基準です ( 令和4年度第1回 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) )。このように国家試験は難易度こそ高いものの、指定校で十分な教育を受けることで高い合格率で突破できるようになります。

【参考データ】直近の国家試験では、令和4年度第1回(学科試験)で二級ガソリン整備士の合格率60.1%、二級ジーゼル59.5%、三級ガソリン69.4%などとなっており ( 令和4年度第1回 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) ) 、年度や区分によって若干の変動があります。

また、一級小型整備士試験の筆記は近年全国平均で50~60%台ですが、口述試験は90%以上が合格しており、筆記突破が最大の関門です 。いずれの級も国家資格取得には計画的な学習と実習による技能習得が欠かせません。

自動車整備士学校とは

自動車整備士になる王道ルートは、国土交通大臣指定の自動車整備士養成施設(いわゆる「自動車整備士学校」)で専門教育を受けることです。これら養成施設は、自動車整備士を養成する教育機関で、修了すると国家試験の一部免除などの優遇があります。

養成施設には一種養成施設(全日制の学校)と二種養成施設(実務者向け講習所)の2種類が存在します (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)。

- 一種養成施設 – 主に実務経験のない高校新卒者などを対象とした全日制の教育機関です。全国に約230施設あり、整備専門学校(専修学校の専門課程)や工業高校、自動車大学校、職業能力開発校などが該当します (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)。一種養成施設では三級・二級・一級それぞれの課程を設置しており、例えば二級課程は「高等学校卒業以上」を入学資格とし2年以上の修業年限、三級課程は「中学校卒業以上」で1年以上の修業年限と定められています (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)。一級課程は二級整備士(ガソリン・ジーゼル)取得者を対象に3年以上(両方所持者は2年以上)の課程となっています (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)。卒業時に所定課程を修了することで、その課程に対応する国家試験の実技が2年間免除され、直ちに学科試験を受験できます ( 自動車整備士を希望されるみなさんへ | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) )。自動車整備士学校は全国各地に分布しており、関東・中部・近畿など都市部に専門学校が多い一方、地方にも県単位で少なくとも1校以上は存在します。

- 二種養成施設 – 主に現場での実務経験者向けの夜間・休日講習施設です。全国に53施設あり、各都道府県の整備振興会が運営する「自動車整備振興会技術講習所」がこれに該当します (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省) 。仕事に就きながら通うことを想定しており、講習カリキュラムは6か月以内で設定されています。一種に比べ短期集中で、例えば二級・三級課程は90時間以上(おおむね実質110時間程度)を6か月以内で履修する講習となっています。二種課程修了者も該当する実技試験が2年間免除されます ( 自動車整備士を希望されるみなさんへ | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) )。主に現在整備工場で働いている人が夜間コースで受講し、学科試験合格を目指す場となっています。

養成施設は上記のとおり多様で、整備専門学校(専門課程)以外に高等学校の自動車科や短期大学・大学で国土交通大臣が認定する課程を持つ場合もあります。実際、令和6年3月末時点で国交大臣が定めた自動車系学科を有する大学一覧も公表されており、一部大学・短大卒業者には整備士試験の受験資格緩和措置があります(自動車:受験資格について – 国土交通省)。

しかし一般的には、高校卒業後に専門学校(自動車大学校)へ進学し二級資格を取得するルートが主流です。整備専門学校では、自動車工学に特化した実践教育が受けられるため、独学で資格取得を目指すより高い合格率と即戦力スキルの習得が期待できます。

学費と奨学金制度: 自動車整備士学校の学費は他の専門分野と比べても設備費などで高めですが、その分奨学制度も充実しています。平均的な学費は、初年度納入金で約120~130万円程度、2年制課程の総額で約230~250万円が相場です。

実際、「授業料+入学金+実習費」を含め年間100~150万円ほどかかる学校が多く、二級課程(2年制)では計200~300万円、一級課程(4年制)では計400~600万円程度を見込む必要があります (自動車整備学校って何?卒業後の就職率など解説! |自動車整備士の転職・求人情報サイト カーワークアシスト)。

公立の高等専門学校や職業能力開発校等では比較的学費が安いケースもありますが、私立の専門学校ではこの範囲が一般的です。また、多くの学生は日本学生支援機構(JASSO)の奨学金(貸与)や各学校独自の特待生制度・学費減免を利用しています。メーカー系の学校では成績優秀者への奨励金や、卒業後メーカー系ディーラーに就職することを条件に学費援助を行う制度が用意されている場合もあります。学費面で不安がある場合でも、各種奨学金や教育ローンを組み合わせることで進学しやすい環境が整っています。

学校の数と分布: 前述のように一種養成施設は全国で約230校とされ、都道府県ごとに1~数校の整備専門学校等が存在します。例えば関東地方にはトヨタ東京自動車大学校や日産自動車大学校(神奈川)などメーカー直営校を含め十数校が集中し、東北・四国など地方圏でも県立高等技術専門校や私立専門学校が配置されています。二種養成施設は各都道府県1か所ずつ(東京都のみ複数区部にあり)整備振興会の講習所が設置されています (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)。

地域別に見ると、自動車産業が盛んな中部(東海)や関東に大規模校が多く、北海道から沖縄まで地域の需要に応じて養成施設が存在します。こうした学校は自動車整備士を安定的に供給する役割を果たしており、地方自治体や業界団体とも連携して人材育成に努めています。

自動車整備士学校に入学する方法・流れ

入学資格とルート: 自動車整備士学校(一種養成施設)へは、高校卒業(見込み)以上の学歴が一般的な出願条件です(二級課程の場合) (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)。まず高校在学中に進路として専門学校を志望し、各校の入試を受ける形になります。入試形態は主に以下の3種類です。

- AO入試(総合型選抜): Admissions Office入試とも呼ばれ、早期(夏頃)にエントリーし面接と書類審査で合否を決める方式です。志望動機や適性を重視し、高校の成績よりも「自動車が好き」「整備士になりたい」という熱意が評価されます 。面接では趣味の車談義や将来の目標などが質問され、高校の推薦書は不要のケースもあります (AO入学試験(総合型選抜)ガイド | 専門学校中央メカニック自動車 …)。AO入試で内定した場合、指定校の早期出願・入学が可能です。

- 推薦入試(学校推薦型選抜): 高校からの推薦を受けて受験する方式です。高校の成績(評定平均)や出席状況が基準を満たす必要があり、調査書や推薦状の提出があります (自動車整備士 専門学校 – 自動車整備科 – 入学案内・AO入試)。試験内容は面接が中心で、基礎学力テスト(国数英などの筆記)を課す学校もあります。推薦入試は秋頃に実施され、定員の一部が充当されます。

- 一般入試(一般選抜): 学校によっては筆記試験と面接による一般入試を行います。筆記は中学~高校基礎レベルの国語・数学・理科・英語などや、簡単な力学・整備基礎知識問題が出題されることもあります。面接では志望理由や好きな車種、将来像などが問われます (AO入学試験 – トヨタ名古屋自動車大学校)。一般入試は例年12月~翌年2月頃に実施され、AO・推薦で定員が埋まらなかった分の募集となります。

入試の競争率: 自動車整備士学校の出願倍率は平均約1.3倍程度と高くありません 。大学入試のように狭き門ではなく、多くの専門学校で募集定員≒志願者数となっており、定員割れの学校も少なくありません。そのため整備士学校は「行きたい人がほぼ入学できる」環境と言えます (自動車整備学校って何?卒業後の就職率など解説! |自動車整備士の転職・求人情報サイト カーワークアシスト)。ただし人気のメーカー系大学校(トヨタ・日産・ホンダ系)では志望者が多く、学校によっては若干倍率が高くなる場合もあります。いずれにせよ、しっかりと面接対策や基礎学力復習を行って熱意を伝えれば、合格はそれほど難しくないでしょう。

出願と選考の流れ: 通常、夏から秋にかけて各校のオープンキャンパスや説明会に参加し、学校の雰囲気や設備を見学した上で志望校を決めます。AO入試希望者は早期にエントリーシートを提出し、面談日程調整のうえ試験を受けます。推薦・一般入試の場合は願書(入学願書)、最終学校の調査書、写真、受験料などを提出し、指定日に試験を受験します。面接試験では身だしなみを整え、ハキハキと受け答えすることが大切です。筆記試験がある場合は中学レベルの数学計算問題や簡単な文章問題が出題されることが多いので、事前に過去問や参考問題集で準備すると安心です。合格発表は書面郵送などで行われ、合格者には入学手続きの案内があります。

入学手続きとオリエンテーション: 合格後、所定の期日までに入学金や前期授業料を納付し、入学手続きを完了させます。入学式の前後には新入生オリエンテーションが行われ、学校生活のルール説明や教材配布、クラス分け発表などがあります。作業着や安全靴など整備実習に必要な物品の説明・採寸もこの時期に行われます。自動車整備士学校では入学直後から工具の名前や基本作業を学ぶ導入教育が始まりますので、心構えを持って臨みましょう。整備実習が本格化する前に、安全講習(工具やリフトの使い方、安全衛生)や基礎学科(工学基礎、整備概論)などの導入科目が用意されており、文系出身者や未経験者でも段階的に知識・技能を身につけられるよう配慮されています。

自動車整備士学校のカリキュラム

自動車整備士学校では、実践力を養うために学科(講義)と実習をバランス良く組み合わせたカリキュラムが編成されています。国土交通省の指定基準では、一種養成施設の二級課程は2年以上・総教育時間1800時間以上、三級課程は1年以上・900時間以上と定められており ( 自動車整備士を希望されるみなさんへ | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) )、多くの学校はこれに沿って2年で約1800~2000時間の授業を行います。

1800時間を年間に換算すると1年あたり900時間程度で、週平均で30時間前後の授業があるイメージです。内訳はおおむね学科:約1/3、実習:約2/3の比率で、教室での講義と整備工場さながらの実習場での作業トレーニングが日々行われます (自動車整備学校って何?卒業後の就職率など解説! |自動車整備士の転職・求人情報サイト カーワークアシスト)。

例えば二級自動車整備科(2年課程)の場合、学科科目が計300~600時間(自動車工学概論、エンジン工学、シャシ構造、電気電子工学、法規など)、実習科目が計1200時間前後(エンジン分解組立実習、シャシ整備実習、電装品検査実習など)というカリキュラム例が一般的です。実習では校内に用意されたエンジンや車両を用いて分解・組立・点検手順を反復練習し、計測器の使い方から故障診断のプロセスまで身につけます。

整備学校の主要科目は、大きく「エンジン」「シャシ」「電装」の3本柱です。エンジン整備ではガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの構造や燃料装置、潤滑冷却系統の点検整備を学びます。シャシ整備ではブレーキやサスペンション、ステアリング、トランスミッション(動力伝達装置)など走行装置全般の整備手法を扱います。

電装整備ではバッテリー・オルタネーター等の電源系から、スタータやライト、計器類といった電気装置の診断と修理を学びます。また近年は電子制御技術の発達により、故障診断機(スキャンツール)を用いたECU診断や、衝突被害軽減ブレーキ等の先進運転支援システム(ADAS)の点検方法も授業に取り入れられています。

これら基礎分野に加え、整備に必要な関連知識として材料力学や工作法(金属加工・溶接など)、製図や測定技術、整備法規・安全管理といった科目も履修します。自動車整備は幅広い知識体系に支えられているため、講義科目では座学で理論を習得し、実習科目で実際の部品や車両に触れながら理解を深めるカリキュラムとなっています。

実習の特色: 整備士学校の実習は、学校によってさまざまな工夫がなされています。メーカー系列校では最新の新車・エンジンが教材として提供され、トヨタやホンダの現行モデルを使った実習も可能です。専用の実習工場にはリフト(車両昇降機)やシャシ動力計、エンジン測定装置など業界標準の設備が揃い、学生は実際の現場と同じ環境で技術を磨きます。授業は2~3人単位のチーム実習形式を採ることが多く、エンジンの分解組立や車両点検をチームで協力して行いながらコミュニケーション力も養います。

特に二年次後半になると完成車両を使った車検整備の一連作業や、お客様役・整備士役に分かれた受付から納車までのロールプレイ実習など、より実務に近い総合実習が行われます。

加えて、多くの学校で企業実習(インターンシップ)がカリキュラムに組み込まれています。夏休み等を利用して自動車ディーラーや民間整備工場で数週間の実地研修を行い、実際の職場で先輩整備士の指導のもと車両整備を体験します。このインターンシップにより現場適応力や社会人マナーを身につけ、就職後のミスマッチを防ぐ効果も期待されています。

最新技術への対応: 自動車業界の技術進歩に対応するため、整備士学校でも最新の知識・技術を教えています。ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)の高電圧バッテリーやモーターの取扱い、安全確保の手順などは現在必須の教育項目です。実際、電気自動車の整備に従事する者は労働安全上「低圧電気取扱業務特別教育」の受講が義務付けられており (電気自動車の整備には特別な資格が必要になる?)、学校でも高電圧システムの基礎について学びます。

またコネクテッドカー(車載通信)や自動運転に関連するセンサー類の知識、OBD-II故障診断コードの読み取りなども教材として取り上げられています。国土交通省監修の教材「自動車整備新技術」では、次世代のパワートレインや電子制御ブレーキ、ADAS calibration(カメラ・レーダーの調整)など高度化する整備項目が解説されており、各校でも教官研修を通じて最新技術を教える体制を整えています ( 自動車整備士を希望されるみなさんへ | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) )。

このように、自動車整備士学校のカリキュラムは古いエンジンから最新の電動車まで幅広くカバーし、時代に即したメカニックを育成するべく進化し続けています。

自動車整備士学校の卒業要件

自動車整備士養成施設で所定の課程を修了(卒業)するためには、定められた単位数・カリキュラムの全履修と一定以上の成績・出席を満たす必要があります。具体的な卒業要件は学校ごとに定められていますが、一般的な基準は次のとおりです。

- 必要単位の修得: 各科目で所定の単位(単位は講義・実習のコマ数に対応)を取得することが必要です。二級課程(2年制)では約60単位前後(1単位=30時間換算の場合)の科目を履修します。エンジン・シャシ・電装など専門科目に加え、一般教養や体育科目を設置する学校もあり、全ての必修科目で所定の成績(60点以上など)を収め単位認定されることが卒業条件です。定期試験やレポート・実技テストの評価が及第点に達しない場合、追試験や補講を経ても基準に満たなければ留年・卒業不可となることがあります。

- 出席率の確保: 実習主体の教育のため、出席率も厳格に管理されます。多くの専門学校では全授業の80%以上の出席を卒業要件としています。無断欠席や長期欠席があると単位修得が認められず卒業延期となる場合もあります。特に実習科目は安全管理上も出席が重視されるため、皆勤に近い形で取り組む姿勢が求められます。

- 卒業試験の合格: 学校によっては卒業直前に卒業考査(学科・実技試験)を実施し、在学中に学んだ内容の定着度を確認します。これは国家試験の模擬試験を兼ねており、卒業考査に合格することが卒業認定の条件となっている場合があります。卒業試験ではエンジン分解測定のタイムトライアルや故障探究課題への対応、筆記では法規や基礎工学の総合問題などが課され、整備士として一定水準に達しているか確認します。

これらを満たして卒業すると、「自動車整備専門課程 修了証明書」などが発行されます。国家試験受験に際しては、この修了証明書により技能検定の実技試験免除が受けられます( 自動車整備士を希望されるみなさんへ | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) )(修了後2年間有効)。

例えば二級課程を卒業した学生は、二級整備士試験の実技が免除され学科試験のみで受験可能となります。卒業=国家資格取得ではない点に注意が必要ですが、裏を返せば卒業さえすれば実技試験相当の技能は習得済みとみなされるということでもあります。そのため各校とも卒業認定は慎重に行われ、学生は在学中に国家試験合格レベルの知識・技術を身につけることが求められます。

国家試験との関係では、卒業後に学科試験を受験するケースが多いですが、学校によっては在学中(卒業直前)に学科試験を受験できるよう調整するところもあります。日程が合えば2年次の最後(2~3月)に学科試験を受け、卒業と同時に合格発表を迎える学生もいます。万一卒業時に学科試験不合格でも、実技免除は卒業後2年間有効のため、その間に再挑戦可能です。

このように整備士学校の卒業要件と国家資格取得は連動しています。逆に言えば、整備士学校を卒業できるレベルの学生はほぼ確実に国家資格に合格できる水準に達しており、各校の国家試験合格率が高い(90%以上)理由もそこにあります。

自動車整備士学校の卒業後の進路

整備士学校を卒業し、国家試験にも合格すれば、晴れて自動車整備士として働くことができます。その就職先は大きく分けてディーラー(自動車メーカー系列の販売会社)、整備専門工場(民間の自動車整備工場)、自動車関連メーカーなどに分類されます。卒業生の多くは自動車ディーラーに就職する傾向があり、特にメーカー系の学校では第一志望就職率が軒並み95~100%と高く、ほぼ希望通りの進路に就いています (自動車大学校とは?自動車整備士におすすめの専門学校を5校ご紹介!)。

東京地区の調査では、自動車整備学校卒業生の就職率は99.9%に達しており (自動車整備学校卒業生の就職率(令和3年3月)、資格を取得しさえすれば「就職に困らない」状況です。これは自動車整備業界が慢性的な人手不足であり、新卒整備士の求人需要が非常に高いことにも起因します(整備士の有効求人倍率は近年約4~5倍と他業種より突出して高い) (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。そのため、卒業=ほぼ就職内定という学校も多く、在学中から企業説明会や求人票斡旋が行われます。

【卒業生の主な就職先と傾向】

- 自動車ディーラー(メーカー系販売会社): トヨタ・日産・ホンダなど各メーカーの正規ディーラーのサービス工場に就職するケースです。最新の車種に触れられ、研修制度も充実しているため人気が高いです。学校によっては卒業生の半数以上がメーカー系列ディーラーに進むところもあります。例えばトヨタ東京自動車大学校ではトヨタ系ディーラー就職者が毎年全体の9割以上にのぼります(トヨタ系列への就職率95.9%) (自動車大学校とは?自動車整備士におすすめの専門学校を5校ご紹介!)。ディーラー就職の場合、勤務先も都市部から地元まで選択肢が広く、自分の出身地の販売店にUターン就職する学生もいます。

- 一般整備工場・車検チェーン: 街の整備工場(認証工場・指定工場)やフランチャイズ系車検チェーン店(コバック、イエローハット系列など)に就職するケースです。アットホームな職場が多く、地域密着型のサービスを提供しています。中小規模ゆえに即戦力を期待される場面もありますが、幅広い車種を扱うことでオールマイティな技能が身につく利点があります。こうした工場への就職はその地域に根差して働きたい学生に選ばれ、全体の2割程度を占めます。

- 自動車メーカー・部品メーカー: 一部の学生は完成車メーカーや部品メーカーの生産ラインのメンテナンス要員やサービス部門に進むこともあります。また、バス・トラックなどの運送会社の整備部門や、農業機械メーカーのサービス技術者など、整備スキルを活かせる製造業や運輸業へ就職する例もあります。ただしこれらは募集枠が少なく、学校によっては求人が来ない場合もあるため、希望者は個別に就職活動を行う必要があります。

- その他: 稀なケースですが、自衛隊や警察・消防の車両整備要員、公務員(各自治体の公用車整備担当)になる道もあります。また二輪整備士志望者はオートバイ販売店(バイクディーラー)やカスタムショップに就職する例もあります。自動車整備士資格は二輪にも活かせるため、若いうちは自動車ディーラーで四輪を経験し、後に好きなオートバイ業界に転職する人もいます。

初任給と待遇: 新人整備士の給与水準は全産業平均と比べるとやや低めですが、着実に経験を積むことで昇給していきます。厚生労働省の調査によれば、自動車整備士全体の平均月給は約28万円ですが、新卒の初任給は専門・短大卒で17万円前後、高卒で15万円前後が目安と報告されています (〖2022最新版〗自動車整備士の平均年収は?年収アップする方法|自動車求人センター)。

実際の求人でも、地方の中小工場で月給16万~18万円、都市部ディーラーで18万~20万円程度(各種手当含む)の初任給が多いです。大手メーカー系では別途年2回の賞与(ボーナス)があり、福利厚生も手厚い傾向です。一方、小規模工場では賞与が出ない・残業代込みの給与体系など待遇格差もあります。

整備士は経験年数に応じて昇給し、平均年収は30代で350~400万円、40代で400~450万円程度となります。特に一級整備士など上位資格を持つと昇進しやすく、工場長やサービスマネージャー等の管理職に就けば年収500万円超も十分可能です。また実績次第ではメーカーのサービスエンジニア(テクニカルスタッフ)に抜擢される道もあり、資格取得と勤務実績を重ねることでキャリアアップが図れます。

資格取得後のキャリアパス: 整備士として就職した後は、さらなるスキル向上や役職へのステップアップの機会があります。多くの新卒整備士はまず配属先で見習い期間を経て、先輩の指導のもと簡単な点検作業から任されます。その後、数年の経験で車検整備や故障修理を一人でこなせるようになり、メーカーの社内資格(サービス技術検定など)に挑戦していきます。

やがて10年ほどで主任整備士や工場長補佐的な立場になり、後輩を指導する側に回るでしょう。将来的には、経験を活かして自分で整備工場を開業する道もあります。実際、二級整備士以上の有資格者で一定の実務経験を積めば、認証工場を開業し経営者となることも可能です。

独立開業すれば経営手腕も求められますが、自分の理想のサービスを提供できるやりがいがあります。

また、より高度な資格取得を目指して一級整備士コースに再進学する人もいます。二級資格で就職後、働きながら夜間の一種養成施設(一級課程)に通い直し、一級整備士を取得してキャリアアップするケースです。一級資格を取得すればメーカーのサービスアドバイザーやテクニカルアドバイザーなど専門職への道が開け、エンジニアリング分野への転身も可能になります。

進学(編入): 自動車整備士学校卒業後に大学編入する道も一部にあります。整備専門学校で学んだ単位を認定してくれる大学(自動車工学科等)に3年次編入し、学士を取得するケースです。ただし数は多くなく、どちらかといえば卒業後は就職する学生が大半です。

一方で、二級課程からさらに一級課程へ内部進学する例は比較的多く見られます。二級(二年制)卒業後、そのまま同じ学校の一級専攻科(+2年)に進んで一級整備士を目指すパターンです。最近では一級養成課程を4年一貫コースとして最初から設置している学校もあり、より高い資格を目指す学生にはそうした道も用意されています。

このように、自動車整備士学校の卒業生は高い就職率で各方面に羽ばたき、そこからそれぞれのキャリアを築いていきます。業界内では慢性的に若手人材が不足していることもあり、「整備士になってから」が本当のスタートともいえるでしょう。今後は電動化やIT化で仕事の内容も変化していきますが、基礎を学校で身につけた整備士たちが日本の車社会を支えていくことに変わりはありません。

自動車整備士学校のランキング

自動車整備士学校を選ぶ際には、国家資格の合格率や就職率などのデータが参考になります。幸い、多くの養成校はこれらの数字を公表しており、ほぼ全ての学校で就職率は100%に近い状況です。

資格合格率も養成施設全体では非常に高く、特に一種養成施設卒業生の二級合格率は概ね90%以上に達します。そのため、ランキングと言っても極端な差はなく、どの学校でも一定水準以上の成果を出しています。その中でも特徴的なデータや評価ポイントを挙げると以下のようになります。

- 資格取得率ランキング: 国家試験合格率の高さで知られる学校としては、メーカー系の自動車大学校が挙げられます。例えば「ホンダテクニカルカレッジ関西」では一級小型自動車整備士試験の合格率が94.7%(全国平均53.0%)に達した実績があります。同様に「トヨタ東京自動車大学校」や日産系の大学校でも毎年一級・二級ともに90~100%の合格率を維持しています。地方の有力校では「専門学校広島自動車大学校」が一級小型整備士試験で連続合格者を輩出し、近年も筆記試験合格率100%(全国平均59.1%)を達成する学生を出すなど全国トップクラスです (専門学校広島自動車大学校|自動車整備士国家試験合格率は全国トップクラス|合格実績)。多くの学校で二級合格率はほぼ100%に近く、合格実績に大きな差はありませんが、一級合格者数や難関資格への対応で学校の指導力の差が現れる傾向があります。

- 就職率ランキング: 就職支援に力を入れている学校は軒並み就職率100%を公表しています。中でもメーカー直営校や大手グループ校は求人のパイプが強く、毎年希望者全員が希望業界に就職しています。例えば日産京都自動車大学校(旧日産愛媛含む)やホンダ学園の各校は就職決定率100%を誇ります。東京や大阪など都市部の専門学校も、自動車業界との太いコネクションがあり、卒業生の内定率99~100%が当たり前の状況です。「就職に強い学校」に明確な順位付けは困難ですが、敢えて言えば地方より都市部、有名メーカー系校ほど求人の量・質ともに恵まれる傾向があります。ただし地方校でも地元企業から信頼厚い学校は多数あり、最終的には本人の希望次第でどこにでも就職できる環境と言えます。

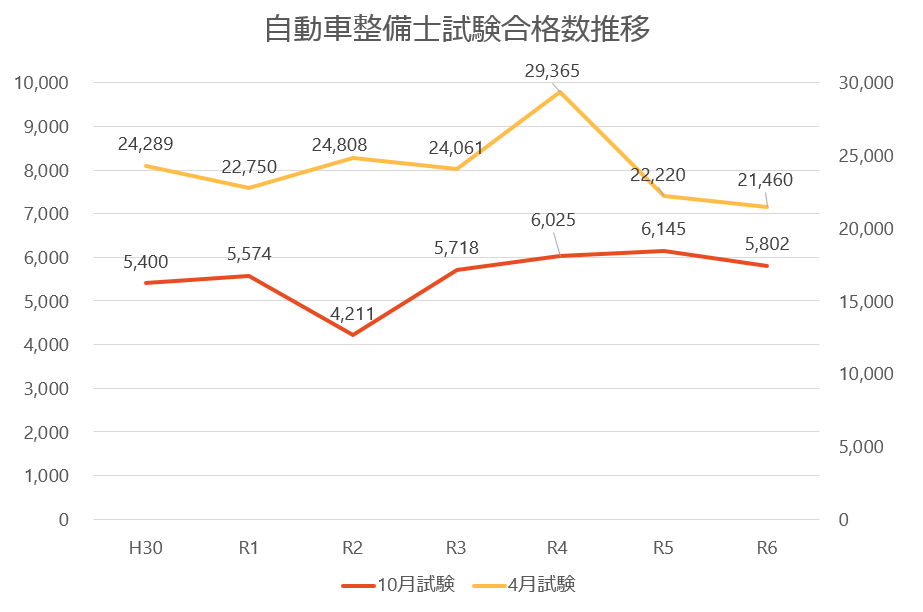

【自動車整備士学校の国家試験合格数推移】

(自動車整備技能登録試験の合格者数)

図:自動車整備技能登録試験(学科)合格者数の推移。コロナ禍の反動により令和4年の合格者数は増加したものの、若者の整備士志願者減少により国家試験合格者数は減少傾向と報告されている。このような背景もあり、各養成施設は高い合格率を維持しつつ人材確保に努めている。

- 学生満足度・評判: 学生の口コミや満足度調査では、やはり設備が充実している学校や実習車両が豊富な学校が高評価です。最新の車両や専用テストコースまで備える「専門学校北日本自動車大学校」(北海道芦別市)などは設備面で学生の評判が高く、また東京の「読売自動車大学校」のように最短で資格が取れるカリキュラム(在学中に二級合格可能)をPRする学校も人気です (〖2025年度最新版〗航空・自動車専門学校安いランキング ベスト20|学ラン – 専門学校・スクール学費ランキング)。教員の指導力や親身さも満足度に直結し、小規模校ほどアットホームで面倒見が良いとの声があります。反面、大規模校は同級生が多く切磋琢磨できる環境やOBネットワークの広さがメリットです。各校ともオープンキャンパス等で設備見学や模擬実習体験ができますので、実際に足を運んで自分に合った校風か確認すると良いでしょう。

- 学費の比較: 学費の観点では、公的機関が運営する学校や地方の専門学校ほど安価で、都市部・大手ほど高めになる傾向があります。学費の安さランキングを見ると、年間授業料が50万円台という自治体運営校も一部ありますが、一般には初年度納入金で100~120万円程度が多い範囲です。例えば先述の北日本自動車大学校は2年制で総額229.3万円(年間約126万円)、一方メーカー系のトヨタ名古屋自動車大学校は一級4年制で総額460万円超(年間約115万円) となっています。極端な差ではないものの、設備投資や教員数の多い学校はその分学費も高めです。経済的な理由で進学を迷う場合、各校の奨学生試験や特待制度を調べてみましょう。成績優秀者には授業料一部免除を行う学校もありますし、自動車整備振興会など業界団体の奨学金制度が利用できる場合もあります。

- 地域別のおすすめ学校: 日本全国に整備士養成校がありますが、地域ごとに特色ある学校があります。例えば関東なら「トヨタ東京自動車大学校」や「専門学校神奈川総合大学校」など自動車メーカー直結や歴史ある名門校が揃います。中部地方では「トヨタ名古屋自動車大学校」「中部国際自動車大学校」等、自動車産業地帯ならではの充実校があります。近畿では「ホンダテクニカルカレッジ関西」(大阪)や「大阪自動車整備専門学校」などが知られ、九州では「専門学校九州自動車大学校」(福岡)などが実績豊富です。地元就職を目指すなら地元企業との繋がりが強い学校を、憧れのメーカーがあるならそのメーカー系列校を、といった選び方も一案です。いずれの学校もカリキュラムや資格合格実績に大差はないため、「どの地域で学び、その後働きたいか」「学費や校風は自分に合うか」を基準に総合的に判断すると良いでしょう。

最後に、自動車整備士学校はゴールではなくスタート地点です。在学中にしっかり基礎を固め、資格を取って業界に飛び込んだあとも研鑽を積むことが大切です。とはいえ、学校選びは今後のキャリアの土台を築く大事なプロセスです。公式データを活用しつつ自分の目で確かめて、ぜひ納得のいく進路決定をしてください。 (自動車整備学校って何?卒業後の就職率など解説! |自動車整備士の転職・求人情報サイト カーワークアシスト)

参考サイトURL: 国土交通省、自動車整備振興会、日本自動車大学校協会 各公表資料 ( 令和4年度第1回 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) ) (自動車:自動車整備士養成施設について – 国土交通省)ほか

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1770521830)