自動車整備業でのよくある悩みやトラブル、これからの未来像について、よく経営者の方や現場の方からお聞きします。

そこで、この記事では、自動車整備士の仕事内容や直面する課題、トラブル事例、仕事のやりがい、適性、そして未来展望について詳細に解説しています。業界の現状データや統計も交えていますので、自動車整備業界の現状を知る材料として、本記事を参考にしてみてください。

ー 目次 ー

1. 自動車整備士の仕事概要

自動車整備士は「車のお医者さん」とも言われ、自動車の安全・安心な運行を支える専門職です。主な業務は以下の3つに大別されます。

- 点検整備:定期点検(車検・法定点検など)や日常点検で車両の各部をチェックし、故障や事故を未然に防ぐ 。ハンドルやブレーキ、サスペンションなど重要保安部品の状態を細かく点検します。

- 分解整備:不具合が見つかった箇所を修理するために、エンジンや駆動系、足回りなどの部品を車体から取り外し、分解・交換・組立を行います 。例えばエンジン本体やブレーキ装置を取り外しての修理作業が該当します。

- 板金・塗装:事故や損傷で歪んだ車体の板金修理や塗装仕上げを行います。車体のキズ・ヘコミを叩き出したり、パネル交換や再塗装によって外観を元どおりにします。

| 主な業務 | 具体例 | 資格要件 |

|---|---|---|

| 点検整備 | 車検・法定点検(ハンドルやブレーキの点検 等) | 国家資格整備士が必要 |

| 分解整備 | エンジン・ブレーキ等の分解修理 | 国家資格整備士が必要 |

| 板金・塗装 | 車体のヘコミ修復、再塗装 | 資格不要(経験が重要) |

| 軽整備 | オイル交換、タイヤ交換 | 資格不要 |

これらの整備作業には国家資格を持つ自動車整備士でなければ行えない業務も多く含まれます。法律上、分解整備や車検整備は有資格者でないと原則実施不可です。一方で、オイル交換やタイヤ交換など一部の軽整備は資格がなくても従事できます 。板金・塗装も資格必須ではありませんが、熟練を要する分野です。

1.1 必要なスキル・資格

日本では1級から3級までの自動車整備士国家資格があり、通常は専門学校等で知識・技術を学び資格取得してから現場に入ります 。最新のハイブリッド車や電気自動車、水素自動車に対応する知識も求められており、継続的な学習が欠かせません 。

また、整備士は接客業の側面もあります。お客様から車の不調を聞き取ったり、作業内容を説明したりするため、コミュニケーション能力も重要です (右記記事が参考になるので、ご参照ください。自動車整備士に向いている人は?適性チェック|自動車求人センター)。

1.2 経営者目線での業務効率化

整備工場の生産性を上げるには、現場作業の工夫がポイントです。たとえば「作業前準備の徹底」や「工具・部品の事前準備」によって段取り時間を短縮し、「作業a手順の標準化」でミスとムダを削減します ( 業務効率化については次の記事が参考になります。整備工場での業務効率アップの秘訣 | ライカラ株式会社)。

さらに「スタッフ間の情報共有」を密にしミスのリカバリーを素早くする、定期的に「新技術の研修」を行い知識をアップデートする、といった施策が有効です。近年はIT技術の活用も注目されています。

予約・顧客管理システムの導入により事務作業を自動化し、整備士は整備作業に専念できるようになります。また、電子カルテやクラウドを使った車両データ管理で重複作業の防止や顧客対応力向上が期待できます。

経営者としてはこうしたデジタル化への投資も、長期的な業務効率と顧客満足度向上につながるでしょう。

2. 自動車整備士がよく悩む問題(労働環境・人手不足・待遇・技術革新対応)

自動車整備士の現場では、以下のような課題が指摘されています。

2.1 労働環境:長時間労働・過重労働の実態

整備士の仕事は納期の厳守や突発的な修理対応もあり、残業や休日出勤が発生しがちです。長時間労働や肉体的負荷が大きい点は、従事者にとって大きな悩みとなっています。特に繁忙期には深夜に及ぶ作業も珍しくなく、「好きな車に関わる仕事だが労働がきつい」と感じる若手も多いようです。

劣悪な労働環境は人材確保にも影響します。長時間労働や低賃金のため、せっかく車好きで入職した若者が早期に離職してしまうケースも多いのが現状です (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。

実際、整備士業界全体で新卒の5~10%が早期退職しているとのデータもあります (自動車整備士に向いている人は?適性チェック|自動車求人センター)。このような離職を防ぐためには、各工場で働き方改革や業務効率化を進め、残業の削減や休日取得の推進が求められます。

また、業界として待遇改善に取り組み、若い整備士が将来に希望を持てる環境づくりが急務です 。

2.2 人手不足と若手人材の確保

近年、自動車整備士の人材不足が慢性的な問題となっています。整備士の数は年々減少傾向にあり、求人倍率は他業種を大きく上回る水準です。2022年度の自動車整備士の有効求人倍率は4.5倍に達しており、全職種平均と比べても圧倒的に高い値です (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。

下表は、整備士と全産業平均の求人倍率推移を示したものです。

自動車整備士の有効求人倍率推移

| 年度 | 全産業平均 有効求人倍率 | 自動車整備士 有効求人倍率 |

|---|---|---|

| 2011年(平成23年) | 0.59 | 1.07 |

| 2021年(令和3年) | 1.05 | 4.55 |

2010年代前半には他業種と大差なかった整備士の求人倍率が、直近では4倍以上にも跳ね上がっており、人手不足の深刻さが浮き彫りです 。

背景には少子化や若者のクルマ離れ、職業の多様化などで若年層の「なり手」不足が進んだことがあります 。実際、整備専門学校の入学者数は過去15年で12,000人から6,500人へ半減しました。

一方で整備士の平均年齢は46~47歳に達し高齢化も進行しています。下記グラフは整備士要員数と有資格整備士数の推移を示していますが、平成24年から令和3年の10年間で有資格の自動車整備士は約1.2万人減少しました 。

整備要員数(灰色)および有資格の自動車整備士数(青色)の推移(2012~2021年)。10年間で有資格整備士数は346,051人から334,319人に減少した (整備士不足はどこまで深刻化する? 解消はするの? 年収や仕事の将来性は? – 整備士ジョブズ)。

こうした人材不足により、現場の一人当たり負荷は増加し悪循環を招いています。また中小の整備工場では後継者難も深刻です。

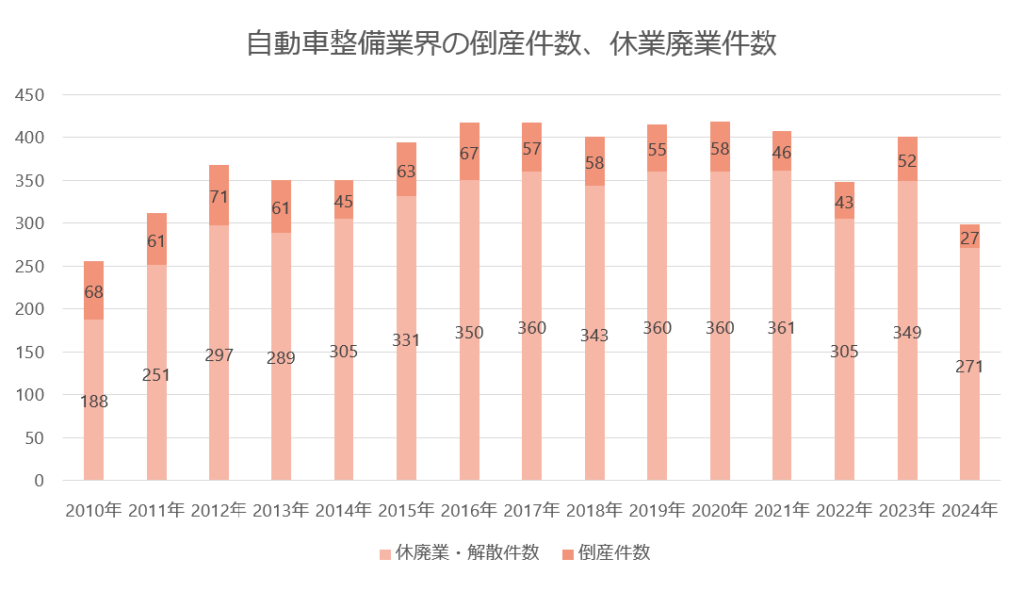

整備士不足や経営者高齢化により、廃業や休業に追い込まれる整備事業者も増えています。自動車整備事業者の倒産・休廃業件数は近年増加傾向にあり、2024年は過去最速ペース(1~7月で298件)で推移しています (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。

下図に示すとおり、2010年代から徐々に廃業件数が積み上がり、2020年前後には年間400件以上が市場退出する年もありました。

自動車整備事業者の倒産(青)および休廃業・解散(灰)件数の推移(2010年~2024年7月)。2024年は途中経過ながら298件に達しており、過去最多ペースとなっている (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。

若手確保への対策として、国や業界団体も動き始めています。たとえば外国人技能実習や特定技能で海外人材を受け入れるケースも出てきました 。またJASPA(日本自動車整備振興会連合会)などが中心となり、職場環境の改善や魅力発信(整備士の社会的意義PRなど)を進めています (『自動車整備士等の働きやすい・働きがいのある職場づくり …)。

各整備工場レベルでもインターンシップの受け入れや奨学金支援など、若者に整備士を目指してもらう工夫が求められています。

2.3 賃金・待遇の問題

整備士の賃金水準も課題の一つです。一般的に「自動車整備士の給料は他業界ほど高くない」と言われることが多く、待遇改善が望まれています 。厚生労働省の調査によれば、整備士の平均的な給与は以下の通りです。

| 項目(整備士平均) | 金額 |

|---|---|

| 平均月収 | 29万3,900円 |

| 平均年間賞与 | 73万9,700円 |

| 推定平均年収 | 426万6,500円 |

| 平均年齢・勤続 | 36.7歳、勤続11.4年 |

年収ベースで400万円前後がボリュームゾーンとみられ、他の技能職や製造業と比べても大きくは変わらないものの、高収入とは言えない水準です。

しかも整備士は経験年数を重ねても自動昇給するとは限らず、「入社時と退社時で給与がほぼ同じだった」というケースもあるようです。

一方で、工場長やマネージャーなど役職に就けば月収35万円以上・年収600万円以上を得る人もおり、また外車ディーラー勤務だと比較的給与水準が高めになる傾向があります (自動車整備士の年収は? 仕事内容と目指す方法、給料を上げるポイント – 工場タイムズ – 人生向上メディア)。

このように昇給幅が小さいことや他業界との差が、整備士のモチベーション低下や人材流出の一因となっています。実際、新聞等でも整備士不足の要因として「待遇面の魅力の乏しさ」が指摘されています (自動車整備士の年収は? 仕事内容と目指す方法、給料を上げるポイント – 工場タイムズ – 人生向上メディア)。

経営者にとっては人件費とのバランスを取る難しさがありますが、優秀な整備士を確保・定着させるには処遇改善が不可欠です。

具体的には資格手当や役職手当を充実させる、成果に応じた報酬制度を導入する、福利厚生(住宅手当・家族手当等)の拡充や有給取得奨励といった取り組みが考えられます。国も2024年度から中小企業の賃上げ支援策等を打ち出しており、業界全体で待遇向上に動いていくことが期待されます。

2.4 技術革新への対応(EV・自動運転など)

2000年代以降、自動車の技術革新が整備士の仕事に大きな変化をもたらしています。ハイブリッド車の普及やEV(電気自動車)の台頭、自動運転・先進運転支援システム(ADAS)の実用化など、車両の電動化・電子化が急速に進みました。

それに伴い、整備士に求められるスキルも高度化しています (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。

従来はエンジンや機械部品の知識・技術が中心でしたが、今や電気・電子制御の知識が欠かせません。

例えばEVやハイブリッド車を整備する際には、高電圧バッテリーや電気モーターを扱うための感電防止策や絶縁作業手順など専門の安全知識が必要です (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。

実際、近年は整備士向けに「低圧電気取扱特別教育」(高電圧作業に関する安全講習)の受講が推奨されており、国家資格とは別にEV整備の認定資格を取得する動きもあります (クルマの電動化で「従来の技術」は通用しない? 自動車整備士を取り巻く環境変化とは | 自動車情報・ニュース WEB CARTOP)。

また、自動運転やADAS搭載車が増えるにつれ、カメラやセンサーのキャリブレーション(エーミング)作業が整備業務に加わっています。2020年には法改正により「特定整備」制度がスタートし、自動ブレーキや自動運転装置の整備に関する新たな要件が定められました 。

これにより、レベル3自動運転車のセンサー調整など高度電子制御系の整備は認証を受けた事業者でないとできない仕組みになっています (自動車の特定整備 – 京都府自動車整備振興会) (自動運転車の点検見据えた「特定整備」制度、4月1日スタート | 自動運転ラボ)。

さらに、自動車のコンピュータ化に伴い、故障診断機(OBD)によるスキャンやソフトウェアのアップデートが日常業務になりつつあります 。

整備士にはITリテラシーも求められ、電子制御ユニットの診断コードを解析したり、必要に応じてプログラミング的思考で不具合原因を推測したりする能力が重要です。

一部ではプログラミング言語(PythonやC++など)の基礎を学ぶ専門学校も出てきています (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。

このような技術変化への対応は容易ではなく、ベテラン整備士ほど戸惑うケースもあります。結果として、新技術に対応できる若い人材の確保がより難しくなるという悪循環も指摘されています。

「新しい技術についていける人材を確保しにくい」「現場の技術研修が追いつかない」ことが業界の大きな課題です (自動車整備士の人手不足、なぜ?現状と対策を解説)。

もっとも、見方を変えれば現在の整備士不足は「売り手市場」でもあります 。新技術への対応力を身に付けた整備士は貴重であり、条件の良い職場からも引く手あまたです (整備士不足はどこまで深刻化する? 解消はするの? 年収や仕事の将来性は? – 整備士ジョブズ)。

経営者側としては、社内研修や外部セミナーへの参加支援などを通じて整備士のスキルアップを後押しし、最新技術に強い人材を育成・確保していくことが、生き残りの鍵となるでしょう。

3. 自動車整備士が直面するトラブル事例と対策

自動車整備の現場では、お客様対応や修理品質に関連して様々なトラブルが発生し得ます。経営者として知っておくべき主なトラブル事例と、その対策のポイントを紹介します。

3.1 顧客とのトラブル事例

- 修理後も不具合が再発:整備したのに症状が治っていない、一旦直ったがすぐ故障が再発した、といったクレームは少なくありません。例えばエンジン不調でセンサー交換を行ったが改善せず、再度修理となるケースなどです。この場合、お客様は「ちゃんと直っていないのに費用を払うのはおかしい」と感じがちです (自動車修理でよくあるトラブル事例!相談先や費用を支払うべきかどうかも解説!|CTN車一括査定)。

- 対策としては、初回修理時に原因を徹底追及することはもちろん、万一再修理となる場合の保証ルール(例えば一定期間内の同一箇所再修理は無料対応など)を明確に決めて信頼回復に努めます。

- 修理期間の延長:伝えた納期より修理完了が長引くトラブルもよくあります (自動車修理でよくあるトラブル事例!相談先や費用を支払うべきかどうかも解説!|CTN車一括査定)。原因の多くは部品の調達遅れです。特に輸入車の特殊部品や生産終了モデルのパーツは入手に時間がかかり、当初予定より日数が延びてしまうことがあります。また、修理箇所が増えたり保険対応手続きが入ると工程が増え、納期超過につながります (自動車修理でよくあるトラブル事例!相談先や費用を支払うべきかどうかも解説!|CTN車一括査定)。対策として、見積段階で納期遅延の可能性を説明し了承を得ておく、進捗遅れが判明した時点で逐一お客様に報告し誠意を示すことが重要です。代車の提供や、遅延のお詫び対応も検討します。

- 高額請求に対する不満:見積もりより大幅に費用が膨らみクレームになるケースです。追加の不具合が見つかり部品交換が増えた、保険が適用できなかった、といった理由で費用増となる場合があります (自動車修理でよくあるトラブル事例!相談先や費用を支払うべきかどうかも解説!|CTN車一括査定)。お客様には「勝手に高額になった」と映るため、事前説明と同意が不可欠です。作業途中でも見積超過が判明した段階で連絡し、了承を得てから進めるよう徹底します。万一説明不足でトラブルになった場合は、丁寧に経緯を説明し理解を求め、場合によっては値引き等の対応も検討します。

- 仕上がりへの不満:板金塗装の色味が合っていない、内装クリーニングの仕上がりが悪い等、品質への不満も起こり得ます。特に外観についてはお客様の期待値が高いため、納車時に細部まで一緒に確認し、気になる点があれば即対応する姿勢が大切です。事前に作業範囲や限界(完全には新品同様にならない場合もあること)を説明しておくことでクレーム防止につながります。

このほか、カスタマーハラスメント(カスハラ)的な悪質クレームも近年問題になっています。例えば「対応が遅い」と執拗に電話攻撃されたり、理不尽な要求を繰り返されるケースです。

現場スタッフを守るため、複数人での対応や記録の徹底、場合によっては警察や弁護士への相談も視野に入れ、会社としてガイドラインを設けておくと安心です (整備工場のためのカスハラ対策とは? – ブロードリーフ)。

3.2 整備ミスや品質管理の課題

- ヒューマンエラーによる整備ミス:オイルキャップの締め忘れやブレーキ配管の接続ミス等、整備士のうっかりミスが重大事故につながる恐れがあります。整備不良が原因で訴訟になるケースもあり、整備工場の賠償リスクとなります (【弁護士が回答】「自動車 整備」の相談554件)。対策として、ダブルチェック体制(別の整備士が最終確認)を導入する、チェックリストを活用する、整備主任者による検査を徹底するなど品質管理の強化が必要です。また、ヒヤリハット事例の共有や技術講習会を通じてミスの再発防止に努めます。

- 見立て違い・過剰整備:故障診断を誤り無関係な部品を交換してしまう、あるいは必要以上の整備提案をしてお客様の不信を招く場合もあります。これを防ぐには経験の蓄積と最新車両データへのアクセスが重要です。難解なトラブルはベテランと若手でチームを組んで原因を突き止める、メーカーのサービスマニュアルや技術情報を参照するなど、的確な診断に注力します。過剰整備については、お客様の立場に立った提案を心がけ、「必要な整備」と「推奨整備」を分けて説明することで納得感を得られるようにします。

- 中古部品・副資材の品質:コスト削減のためリビルト品や中古部品を使用する際、その品質不良により再修理となることがあります。部品商との連携を密にし、信頼できる品質の部品を調達することが大切です。また、オイルや冷却水など副資材の管理も怠らず、交換時期や在庫状態をチェックすることで不具合防止につなげます。

3.4 部品供給や在庫管理の問題

- 部品の入手遅延・欠品:前述の通り、必要部品がタイムリーに手に入らないと納期遅延の原因になります。メーカーの生産終了や流通在庫僅少の部品については、互換部品や中古部品の活用も視野に入れます。最近はインターネットで世界中からパーツを取り寄せるルートもありますが、偽物や不良品に注意が必要です。複数の仕入先を確保し、日頃から情報収集しておくと良いでしょう。

- 在庫過多・欠品のバランス:工場内で日常よく使う消耗品(オイルフィルター、ブレーキパッド等)の在庫管理も悩みどころです。在庫を抱えすぎれば経営を圧迫しますし、不足すれば作業が滞ります。在庫管理システムを導入し適正在庫を維持することが重要です。売れ筋品は自動発注設定にする、棚卸を定期実施して死蔵品を減らすなどの対策が考えられます。

- リコール対応:メーカーのリコールが発生すると、一斉に特定部品の交換が必要になり部品供給が逼迫します。経営者はメーカーやディーラーとの連携を図り、必要部品の確保と計画的な作業スケジュールを立てる必要があります。リコール作業は期限付きのことも多いため、人員応援を頼むなどして円滑に進めることが求められます。

以上のように、整備士の現場には様々なトラブルリスクがありますが、事前の説明・合意とアフターフォローを徹底することで信頼関係の維持向上につなげることができます。

経営者としては、クレーム事例を社員と共有して再発防止策を話し合う仕組みを作る、品質管理のチェック体制を整える、といったマネジメントが重要です。また万一トラブルが発生した際も、誠実かつ迅速に対応する企業姿勢が長期的な顧客ロイヤリティにつながります。

4. 自動車整備士のやりがい(誇り・顧客満足・成長機会)

厳しい面も多い整備士の仕事ですが、その中でも多くの整備士が感じているやりがいやモチベーションの源泉があります。経営者が従業員のモチベーションを高める上でも重要なポイントとなる、整備士の仕事の魅力を整理します。

4.1 整備士が誇りを持てる理由:安全と信頼を守る使命

自動車整備士は人々の命を陰で守る社会的意義の大きな仕事です。整備士が手を抜かず車を万全な状態にすることで、お客様は安全に車に乗ることができます。

もし適切な整備が行われなければ、ブレーキ故障などで重大事故につながりかねません。整備士たちは「事故を未然に防ぎ人命を守っている」という使命感を持って日々の作業に取り組んでいます (自動車整備士のやりがいとは?整備士のやりがいと魅力について解説!|お役立ち情報|自動車整備士求人ナビ メカジョブ)。

この使命感こそが仕事の誇りであり、「社会の役に立っている」という実感がやりがいにつながっています。

また、一台一台の車両トラブルを解決することで得られる達成感も大きな魅力です。原因不明の不調を自分の知識と技術で突き止めて修理し終えたときの充実感は格別です。

難易度の高い修理をやり遂げるたびに技術者として成長を感じられるでしょう。日々地道に経験を積み重ね、かつてできなかった作業ができるようになった時にも大きな喜びがあります (自動車整備士のやりがいとは?整備士のやりがいと魅力について解説!|お役立ち情報|自動車整備士求人ナビ メカジョブ)。

このように「直す仕事」ならではの達成感が整備士のモチベーションを支えています。

4.2 顧客の笑顔とリピーターの存在:顧客満足度向上の喜び

整備士の仕事はお客様から直接「ありがとう」を言ってもらえる数少ない職種です。故障や不安を抱えて持ち込まれた車を無事に直し、お客様の問題を解決できたとき、感謝の言葉をいただけます。

自分の技術が目の前のお客様に評価され、役立ったことが実感できる瞬間です (自動車整備士のやりがいとは?整備士のやりがいと魅力について解説!|お役立ち情報|自動車整備士求人ナビ メカジョブ)。こうした顧客からの信頼・感謝は整備士にとって大きな励みであり、仕事のやりがいの一つとなっています。

特に地域に根ざした工場では、お客様との長い付き合いが生まれます。丁寧な仕事を積み重ねることで「〇〇さんに任せれば安心」と信頼され、リピーターとして繰り返し来店いただけるようになります。

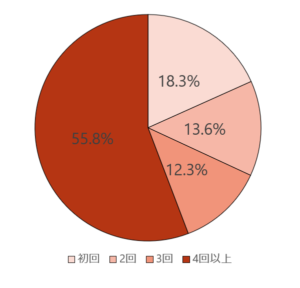

実際、ある整備事業者では顧客の86.0%がリピート利用に至っており、半数以上のお客様が4回以上継続利用するとのアンケート結果が出ています (2023年度のお客さまアンケート結果を公表 | 株式会社車検館のプレスリリース)。

下の円グラフは、とある車検・整備工場の利用回数の内訳を示したものです。

(2023年度のお客さまアンケート結果を公表 | 株式会社車検館のプレスリリース参照)

ある整備工場における利用回数の分布。「4回以上」のリピーターが全体の55.8%を占め、既存顧客の大半が繰り返し来店していることが分かる。

この工場では顧客満足度向上に力を入れた結果、顧客満足度94%・リピート率86%という高水準を達成し、それが業績記録更新にもつながったと報告されています。整備士自身が高品質なサービス提供に責任を持つ「整備士が主役」の体制を敷いたことが成功要因とされています (2023年度のお客さまアンケート結果を公表 | 株式会社車検館のプレスリリース)。

このように、お客様に満足してもらい信頼関係を築ければ、その工場のファンになってもらえるのです。「自分の仕事でお客様のカーライフを支えている」**という喜びと誇りは、整備士の原動力となります。

経営者にとってもリピーターの存在は事業の安定に直結します。整備士がやりがいを持って顧客対応することで顧客満足度が上がり、結果として固定客の割合が増える好循環が生まれます。社員のモチベーションアップと顧客ロイヤルティ向上は表裏一体と言えるでしょう。

4.3 技術向上とキャリアアップの道:成長を実感できる仕事

自動車整備士は国家資格であり、一度取得すれば日本全国どこでも通用する強みがあります。資格自体に失効はなく、経験を積むことでさらなる上位資格(2級から1級整備士など)にもチャレンジ可能です。

資格と技能を持った整備士は全国に約9万件ある整備工場で需要があり、引越しや転職にも比較的強い職業です。

現在人手不足という状況もあり、整備士資格保持者には多くの職場の選択肢があります。このように手に職をつけることで生涯働けるという安心感は、整備士という仕事の大きなメリットです。

また、整備士はキャリアパスが多彩です。現場で経験を積みながら検査員資格や特殊整備(溶接など)の資格を取得すれば、更なるステップアップにつながります。ディーラーなどでは社内研修が充実しており、新技術を学ぶ機会も多く与えられます。

努力すればするほど知識・技術の幅が広がり、自分の市場価値が高まっていく実感を得られるでしょう。

さらに、一定の経験を積んだ後はサービスフロント(アドバイザー)や営業職に転じる道もあります。整備士として培った車両知識と現場感覚は、お客様対応や営業において大いに武器になります。

実際、工場のサービスマネージャーやメーカー本社のアフターサービス部門など、整備士出身者が活躍できるポジションは多数存在します。独立して自分の工場を開業する人もいますし、カーレースのメカニックやメーカーの開発実験要員になるケースもあります。

このように、整備士は経験を積み重ねることでキャリアの選択肢が広がる仕事です。「職人的な技能×国家資格」をベースにしつつ、マネジメントや経営、関連職種へと展開できる柔軟性があります。

成長意欲のある人にとっては、学ぶほどに将来の可能性が広がる点がやりがいと言えるでしょう (自動車整備士のやりがいとは?整備士のやりがいと魅力について解説!|お役立ち情報|自動車整備士求人ナビ メカジョブ)。

5. 自動車整備士に向いている人の特徴

自動車整備士の仕事には向き不向きがあります。技術職でありサービス業でもある整備士に向いている人の共通点として、以下のような特徴が挙げられます。

- 車や機械の構造に強い興味がある人:車の仕組みに人一倍関心があり、メカニズムを理解するのが好きな人は適性があります。最新の車は次々と登場し構造も進化するため、興味を持って勉強し続けられることが大切です。

- とにかく車が好きな人:多くの整備士は「子供の頃から車やバイクが大好き」だった人です。好きこそ物の上手なれで、車に囲まれているだけで幸せと思えるような情熱があれば、多少つらいことも乗り越えられます。

- 忍耐力がありコツコツ作業できる人:整備の仕事は地味で単調な作業の積み重ねでもあります。新人時代は一日中同じ作業の繰り返しということもあります。単調な作業にも根気強く取り組める粘り強さが求められます。

- 手先が器用で細かな作業に抵抗がない人:車両整備では小さなボルトや精密部品も扱います。指先の器用さや細部へのこだわりは大切な素養です。プラモデル作りや工具いじりが好きだった人は向いているでしょう。

- 体力・スタミナに自信がある人:狭いエンジンルームに体を入れての作業や重い部品の持ち運びなど、意外と肉体労働要素があります。中腰姿勢が長時間続くこともあり、一定の体力は不可欠です。健康管理が得意な人が望ましいです。

- 人と話すことが苦にならない人:整備士は黙々と車と向き合うだけでなく、お客様への説明や相談対応も行います 。不具合状況をヒアリングしたり整備内容を分かりやすく伝えたりする場面が多いため、コミュニケーション力が重要です。車好きで社交的な人は強みになります。

- 探究心・向上心がある人:車の技術は日進月歩で進化するため、常に新知識を学ぶ姿勢が求められます 。新型車の構造を自ら勉強したり、新しい工具の使い方を習得したりと、勉強熱心で向上心旺盛な人ほど成長できます。

- 問題解決が好きな人:不具合の原因追求やトラブルシュートに喜びを見出せるタイプです。原因不明の症状にも諦めず挑戦し、解決策を考える探究心がある人は整備士に向いています。

以上のような特徴に当てはまる人は、整備士として成功しやすい傾向があります。実際、現場で活躍している整備士も「車と向き合うのが好き」「努力で技術を身につけるのが苦にならない」という共通点を持っています。

逆に言えば、車に興味がない人や体力的にハードな作業が苦手な人には長続きしにくいでしょう。採用時にはこれら適性面も重視することで、ミスマッチを防ぎ定着率を高めることができます。

6. 自動車整備士の未来像(2000年以降の変化と展望)

最後に、自動車整備士を取り巻く環境の変化と今後の展望について解説します。2000年以降の技術革新やEV・自動運転化、カーボンニュートラル政策などにより、整備士の役割は大きな転換期を迎えています。

6.1 業界の変遷:100年に一度の技術革新の中で

自動車業界は現在、「100年に一度の技術革新」とも言われる大変革期にあります 。エンジン主体だった車が電動化され、「走るコンピュータ」と称されるほど大量のセンサーや電子制御が搭載されるようになりました。

具体的には、EV(電気自動車)の急速な普及や自動運転技術の進展によって、整備士に求められる役割も大きく変化しています (国家資格に合わせて専門学校の学びも進化中 電動化で急速に変わる自動車整備士の仕事 | 専門学校LABO | 本気の専門学校の魅力を伝える。)。

かつての整備士が「機械をいじる職人」だったのに対し、これからは「電気制御やAIを扱うプロ」になると言われています (電気自動車の整備には資格が必要?EV整備士に求められるスキルと資格を徹底解説! | 優の新聞を読んで)。

この流れは不可逆的であり、整備士は進化する車両技術に適応していかなければなりません。幸い、日本の自動車整備業界は過去25年にわたりハイブリッド車などの電動化に徐々に対応してきた歴史があり、整備士たちもその都度スキルアップを図ってきました (クルマの電動化で「従来の技術」は通用しない? 自動車整備士を取り巻く環境変化とは | 自動車情報・ニュース WEB CARTOP)。

2020年代に入り、国も本腰を入れて新技術対応型の人材育成に取り組んでいます。先述の「特定整備」制度創設もその一環で、業界の底上げ策と言えます (自動運転車の点検見据えた「特定整備」制度、4月1日スタート | 自動運転ラボ)。

整備士不足は国家の安全政策にも関わる問題であり、国交省や業界団体は働きやすい職場づくり支援や若手育成策を次々打ち出しています (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。つまり、業界全体で変革期を乗り越えるための動きが加速しているのが今の状況です。

6.2 EV時代の到来と自動運転技術の普及

電気自動車(EV)の普及は整備士の業務内容を大きく変える要因です。EVはガソリン車と比較して部品点数が少なく、オイル交換も不要なため、一見「整備箇所が減る」のではないかとも言われます。しかし実際には、EV特有の高電圧機器の点検やバッテリー劣化診断、モーターやインバーターの冷却系メンテなど、新しい整備項目が生まれています。

整備士には高電圧システムに関する安全基準の理解が必須となり、専用工具の使い方、バッテリー交換手順、絶縁防護具の着用など専門知識が要求されます。

各メーカーでもEVテクニシャン向けの講習や認定資格を設け始めており、これらを取得することで業務の幅が広がるでしょう (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。

また、自動運転やADASの普及も進んでいます。レベル2の運転支援搭載車は既に一般化し、今後レベル3以上の自動運転車も増えていく見通しです。これら先進車両ではカメラ・ミリ波レーダー・LiDARなどのセンサー校正(エーミング)が整備時の重要プロセスになります。

特定整備の制度下では、カメラの取付角度調整やソフトウェアキャリブレーションなど、高度電子制御整備に関して認証を受けた工場でしか作業できません (自動車の特定整備 – 京都府自動車整備振興会)。

そのため、工場側も最新のエーミング機器やソフトウェア診断ツール(スキャンツール)を揃え、整備士もそれを使いこなすスキルを習得する必要があります (自動運転車の点検見据えた「特定整備」制度、4月1日スタート | 自動運転ラボ)。

今後は車両ソフトウェアの更新(アップデート)作業も増えると見込まれ、ディーラー以外の町工場でもオンラインでメーカーからソフトをダウンロードして書き換えるような時代が来るかもしれません (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。

このようにEV・自動運転時代に対応するには、整備士は電気工学や電子工学、ITの知識まで幅広く学ぶことになります。一方で、「機械いじり」の技能が不要になるわけではありません。

サスペンションやブレーキ、ボディといったハード部分は依然存在し、衝突事故がゼロになるわけでもないため、伝統的な板金・塗装技術や整備技能も引き続き重要です。要は求められる知識領域が広がる形で、整備士は総合技術者へとシフトしていくでしょう。

6.3 カーボンニュートラルの影響と持続可能な整備

カーボンニュートラル(脱炭素)政策の影響で、自動車も環境対応が最優先課題となっています。2035年頃までに新車販売で電動車100%を目指す動きがあり、EVや燃料電池車(FCV)、ハイブリッド車が今後主流になっていくと予想されます。それに伴い、整備の現場でも環境負荷を減らす取り組みが求められます。

具体的には、EVバッテリーのリサイクルやリユースへの対応です 。使用済みバッテリーを適切に回収・再資源化するスキルや、バッテリーの劣化診断技術はこれからの整備士に重要となります (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。

自社でリサイクルまで行わなくとも、バッテリーを安全に取り外し専門業者へ引き渡す知識、リユース品を評価して活用するノウハウなどが必要になるでしょう。

また、エンジンオイルや冷媒ガスなど環境負荷物質の適正処理も一段と厳格化される見込みです。フロン排出抑制法の遵守や金属部品のリサイクル推進など、エコ整備への意識改革が進んでいます。

整備工場に太陽光パネルを設置したり、ペーパーレス化で省資源を図るなど、工場運営自体の環境対応も評価される時代です。経営者はSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、自社の整備事業のグリーン化に取り組む必要があります。

6.4 整備士の役割の変化と必要なスキル

以上の動向から、将来の自動車整備士にはマルチスキル化が求められると言えます。従来の機械整備技能に加え、電気の知識、電子機器の診断スキル、ITリテラシー、そして環境対応知識まで幅広く身につけた人材が活躍するでしょう (車業界は今後どうなる? 整備士の仕事に未来はあるか – 自動車整備士お役立ち情報 | 関東工業自動車大学校[専門学校])。

言い換えれば、「整備士」と「エンジニア」の要素が融合したような職業像にシフトしていくと考えられます。

ただし、自動車整備士という仕事が無くなることはないと専門家は見ています。にあるように、整備士不要論も一部で語られますが、実際にはこれからも社会に求められ続ける将来性のある職業です。

むしろ高度化した車両をメンテナンスできる人材は貴重であり、今後ますます引く手あまたになるでしょう。「クルマ離れ」と言われる若者世代に対しても、最新テクノロジーに触れられる魅力的な仕事であることを発信し、人材を呼び込むことが業界の課題です。

将来的には、AIによる診断支援やIoTによる故障予知なども実用化が進むはずです。しかし最終的にクルマを整備・修理するのは人間の手です。

自動車整備士は形を変えながらも、常にモビリティ社会を支える重要な職種であり続けるでしょう。経営者はこうした未来像を見据え、人材育成と設備投資の戦略を立てることが求められます。

具体的には、社員に最新技術の研修機会を提供する、診断機やEV対応設備を早めに導入する、環境規制に適合した工場設備に更新する等の施策です。変化をチャンスと捉え先手を打つことで、将来にわたり選ばれる整備工場となることができるでしょう。

参考文献・出典

文中以外に以下の記事を参考にしました。

・自動車整備士の年収は? 仕事内容と目指す方法、給料を上げるポイント – 工場タイムズ – 人生向上メディア

・2023年度のお客さまアンケート結果を公表 | 株式会社車検館のプレスリリース

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772245124)