ー 目次 ー

1. インドネシアの自動車台数および増加傾向

1-1. 東南アジア最大級の人口と自動車需要

インドネシアは、東南アジア諸国連合(ASEAN)の中でも最大の人口を持つ国として広く知られています。2020年代に入った現在、人口は約2億7,000万人を超え、その多くがジャワ島やスラウェシ島、スマトラ島など主要な島々に居住しています。日本の外務省「インドネシア基礎データ」によれば、2020年代時点でも毎年数百万人単位の規模で新たな成人が生まれており、その購買層の拡大が国内需要を後押ししていると推測されます。

こうした人口構造と経済成長の相乗効果により、インドネシア国内のモータリゼーションは2000年前後から加速度的に進み始めました。特に、2000年代半ば以降は国内総生産(GDP)の成長率が5~6%台を維持する年も多く、中間所得層の台頭と銀行融資などファイナンス環境の改善によって、乗用車へのアクセスが広がったのです。

1-2. 自動車保有台数の推移

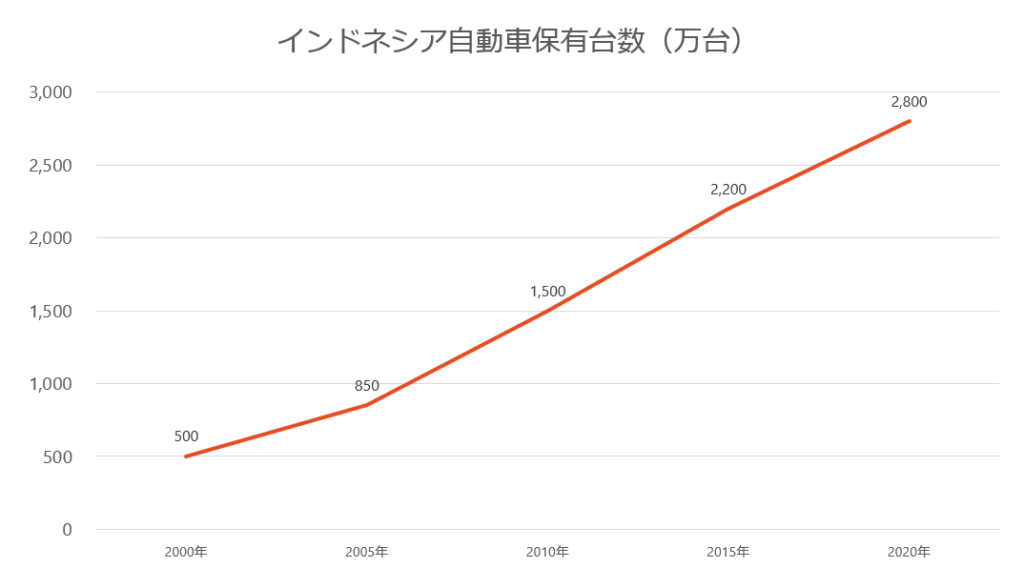

「日本インドネシア協会(JAPINDA)」や「ジェトロ(JETRO)インドネシア情報ページ」などが公表するデータを総合すると、インドネシアの四輪自動車保有台数は2000年頃に約500万台と推定されていましたが、2020年までの20年間で大きく増え、約2,800万台に達したとも言われています。これは単純計算でも約5倍以上の増加であり、年平均7~8%もの成長率を示す計算になります。

表1:インドネシアの自動車保有台数推移(2000年~2020年)

| 年度 | 自動車保有台数(万台) | 前年比増加率(%) |

|---|---|---|

| 2000年 | 500 | – |

| 2005年 | 850 | +8.0 |

| 2010年 | 1,500 | +9.3 |

| 2015年 | 2,200 | +7.5 |

| 2020年 | 2,800 | +5.5 |

参考:「インドネシア総合研究所コラム」https://www.indonesiasoken.com/news/column-hanbaitohoyuu/ ,「MarkLines」https://www.marklines.com/ 参照

上表のとおり、2005年~2010年頃までは**年率8~9%**という非常に高い伸びを示しました。その後は若干鈍化しているものの、依然としてプラス成長を保っています。人口あたりの保有台数は日本や欧米に比べればまだ低い水準にあるため、今後も相当数の増加が見込まれると考えられています。

グラフ1:インドネシアの自動車保有台数推移(イメージ)

1-3. 地域間の差異

インドネシアの自動車需要は、まずジャカルタ首都圏(ジャボデタベック:Jabodetabek)に集中しました。ジャカルタ、ボゴール、デポック、タンゲラン、ブカシなどを含むこの大都市圏には、国内の政治・経済の中枢機能が集まり、所得水準も比較的高いことが要因です。

しかし、近年はジャワ島のほかの地域や、スラウェシ島、スマトラ島、バリ島などでも都市化・観光開発・工業団地建設が進み、自動車保有台数が拡大しています。たとえば、バリ島は観光客を対象としたレンタカー需要もあって車両が増えていますし、スラウェシ島やカリマンタン島では、資源開発や工業団地の立地に伴って人口移動と所得上昇が進み、やはり自家用車ニーズが高まっているという具合です。

こうした多方面の需要増加により、車両増加は特定地域にとどまらず全国規模で進んでいるのが現状と言えます。

2. インドネシアの自動車の種類(ガソリン車、ハイブリッド車、電気自動車)

2-1. 圧倒的に多いガソリン車

現在のインドネシア市場は、依然としてガソリン車が大きなシェアを占めています。具体的には、トヨタやダイハツなど日系メーカーが投入する小型MPV(多目的車)や小型SUV、ミニバンが人気を博し、実際の新車販売台数でもこれらが主力モデルになっています。

代表例として、「トヨタ・Avanza」や「ダイハツ・Xenia」はインドネシアの“国民車”と呼ばれるほど広く普及し、タクシーや個人所有車両としても定番です。「インドネシア総合研究所コラム」などでも、こうした大衆車の販売動向が細かく紹介されています。

2-2. EV・ハイブリッド車はまだごく一部

環境面や燃料輸入コストの増大を背景に、インドネシア政府は電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)を普及させようと政策面で後押しを始めています。たとえば、ジャカルタ特別州政府が公用車を段階的にEVに切り替え、充電インフラを整備する計画を打ち出しているほか、中央政府も税制優遇などを検討中です。

しかしながら、EVやHVのシェアは依然として非常に低く、実勢としては数%程度にとどまっています。充電インフラや車両価格、メンテナンス費用、ユーザーの意識といった多方面の課題があり、今後どの程度のペースで普及するかは不透明な状況です。

表2:インドネシア自動車種類別シェア(2020年時点の概算)

| 車種 | シェア(%) |

|---|---|

| ガソリン車 | 90~92 |

| ディーゼル車 | 5~7 |

| ハイブリッド車 | 1~2 |

| 電気自動車 | 1未満 |

(出典:「MarkLines」https://www.marklines.com/ ,「ジェトロ『インドネシア自動車産業』レポート」https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/ 参照)

2-3. 将来的な方向性

インドネシアは天然資源が豊富であり、電池の主要材料であるニッケルなども国内に埋蔵しています。そのため、将来的にEVを国内生産する体制を整え、輸出を含めた産業の新たな柱とする構想もあります。「NNA ASIA(インドネシア)」などのビジネスニュースによれば、海外投資を呼び込みつつ、国内でEV車両やバッテリー製造を行う動きが活発化しているとのことです。

しかし、現時点ではガソリン車が圧倒的多数を占めており、整備・メンテナンスの現場でもガソリン車対応が中心となっています。EVやHVの普及はこれから本格化すると見込まれ、その際には従来とは異なる整備技術(高電圧系の安全対策、バッテリー診断技術など)が非常に重要となるでしょう。

3. 交通事故の件数および増加傾向、事故原因

3-1. 交通事故件数の推移

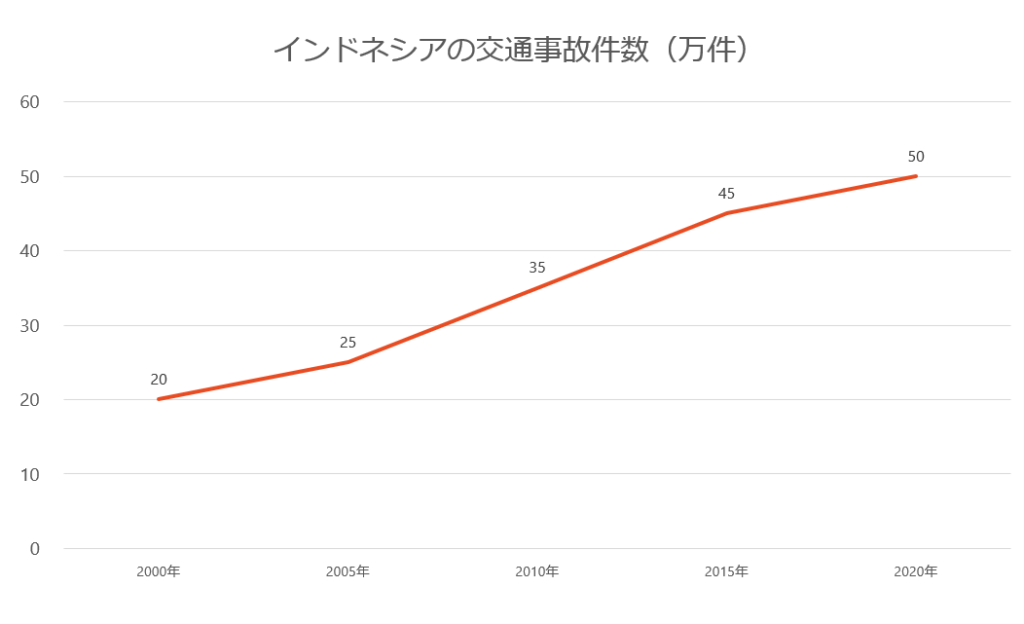

自動車保有台数の急増に伴い、インドネシアでは交通事故の件数も高止まり、あるいは増加傾向にあります。特に2000年代後半~2010年代にかけては、都市部の渋滞が深刻化し、交通マナーの未徹底から事故件数が顕著に伸びたとの指摘があります。

たとえば、「在インドネシア日本国大使館(領事情報)」は在留邦人や旅行者向けに頻繁に注意喚起を行っており、車両整備不良やシートベルト未着用、スピード違反などが重大事故の要因になっていると報告しています。

表3:インドネシアの交通事故件数推移(2000年~2019年)

| 年度 | 交通事故件数(万件) | 備考 |

|---|---|---|

| 2000年 | 20 | 統計未整備部分があり推計値 |

| 2005年 | 25 | 都市部の渋滞が顕著になり始める |

| 2010年 | 35 | モータリゼーション加速 |

| 2015年 | 45 | 車両台数拡大に伴い急増 |

| 2019年 | 50 | 安全対策の遅れが残る |

出典:「在インドネシア日本国大使館 作成資料『インドネシアで安全に暮らすために』」https://www.id.emb-japan.go.jp/ 参照

公式統計の整備がまだ十分でない地域もあり、実際の事故件数はさらに多い可能性があります。「安全サポート株式会社」なども、在住者向けのリスク情報として、インドネシアにおける交通事故の多さを指摘しています。

グラフ2:インドネシアの交通事故件数推移(イメージ)

3-2. 事故原因

- 車両整備不良

- ブレーキやタイヤなどの消耗部品を適切に交換しない例が多く、急ブレーキ時の制動距離不足やパンク事故につながる。

- エンジンオイル交換を定期的に行わない、冷却水管理が不十分なども故障や事故に直結。

- 交通ルールの未徹底

- 信号無視、シートベルトやヘルメット(バイクの場合)の未着用、飲酒運転、スピード違反が横行。

- 特に郊外部や地方では取り締まりが十分でないところも多く、ルールを守る意識が低いまま運転を続けるケースが散見される。

- 渋滞とインフラ不足

- 都市部の道路は拡幅や高架道路の整備が進みつつも、急激な車両増加を吸収しきれず、慢性的な渋滞が日常化。

- 地方部では舗装が不十分だったり、豪雨で道路が冠水・陥没するといった状況があり、これも事故の要因となる。

- ドライバー教育の課題

- 免許取得プロセスや自動車学校の質にばらつきがあり、安全運転の知識や車両点検の意識が十分に浸透していない。

- 一部で「賄賂」による免許取得が存在するなど、免許制度の適正化が遅れているとの指摘もある。

こうした要因の中で、車両整備不良は日本大使館を含む複数の機関が指摘する大きなリスク要因のひとつです。定期点検や保守が行われにくい地域が多いことが、事故件数増加に拍車をかけています。

4. 自動車整備士の数

4-1. 需要に追いつかない整備士数

インドネシアでは、正式な資格を持つ整備士の絶対数が不足していると言われています。ジャカルタやスラバヤ、バンドン、バリ島などの大都市ではディーラー系列の整備工場が増えつつあり、一定の訓練を受けた整備士が勤務していますが、依然として「街の修理工」的な人たちが修理・整備を手掛けているケースも多いのです。

「Per Inc.(パー)進出サポートBlog」など在住日本人向けサイトでも、街中の小規模修理工場では、整備士が正式な教育を受けていないために、応急処置的な修理しかできないケースがしばしば紹介されています。

ある推計では、全国的に整備士としての技能を公的に認定された人数は10万~15万人程度とされますが、それ以外に無資格で働いている「経験ベース」の整備士が相当数いると見られています(「サムスル公式ブログ『インドネシアの日々』」https://www.samsul.com/diary/shopdrive-indonesia.phpなど)。

4-2. 地域格差とディーラー網

ジャカルタ首都圏やバリ島などは比較的ディーラー網が充実しており、大手日系メーカーの正規代理店やサービス工場を利用できる環境が整っています。一方で、離島や農村部では部品の供給ルートも十分に確立されておらず、整備工場に辿り着くまで長い距離を車両を運ばなければならないという事態も起きています。

こうした地域格差が、事故率や故障率の差異を生んでいるという指摘もあります。地方では予防整備という概念がまだ浸透していないところも多く、故障して初めて修理に出すスタイルが主流です。

5. 自動車整備士の訓練状況

5-1. 国内の職業訓練校・教育システム

インドネシア国内には公立や民間の職業訓練校が存在し、自動車整備の基礎を教えるプログラムを提供しているところもあります。ただし、学校によってカリキュラムのレベルや設備環境、講師の質にはばらつきがあり、近代的な自動車整備(電子制御システムなどを含む)を学べる機関は限られているのが現状です。

「JICA草の根技術協力(自動車整備士育成プロジェクト)」などが進めている公的支援事業では、日本から整備技術の指導員や教材を提供し、インドネシアの職業訓練校のレベル向上に取り組んでいます。特に、日野自動車やトヨタなどが協力し、エンジン構造やシャシー整備など基礎技術を体系的に学べる教材を作成するケースが増え、教育水準の底上げを目指している状況です。

5-2. ハイブリッド車・EV対応の遅れ

ガソリン車やディーゼル車の整備知識は、ある程度普及し始めているものの、EVやハイブリッド車の整備に対応できるメカニックはきわめて少ないとされます。高電圧バッテリーの扱いや、複雑な電子制御ユニットの診断を行うための機材が不足しているほか、指導者も足りないという問題があります。

こうした先端分野の技術を習得できる環境整備が進まないと、今後EVの台数が増えてきた際に深刻な人材不足に直面するおそれがあると言われています。

5-3. 日本での研修・技能実習

一方、日本側でも整備士不足を背景に、インドネシアからの技能実習生や特定技能人材を受け入れる動きが活発化しています。トヨタやホンダ、日産などのメーカー系列の整備工場だけでなく、中小規模の自動車整備工場でもインドネシア人実習生を受け入れ、実際の現場で整備技術を学んでもらう事例が増えています。

「外国人技能実習機構(OTIT)」や「国際人材協力機構(JITCO)」などによると、自動車整備分野でのインドネシア人実習生受け入れ数は年々拡大し、帰国後に現地でインストラクターや整備士リーダーとして活躍する人材が増加傾向にあるとのことです。

このような形での国際的な技術移転は、インドネシア国内での整備レベル向上に大きく貢献し、結果的に交通事故の減少や経済活性化に繋がると期待されています。

6. インドネシアの道路事情

6-1. 都市部:深刻な渋滞

ジャカルタやスラバヤなど大都市では、高層ビルの建設やインフラ整備が続く一方、車両増加ペースに追いつかず、渋滞が常態化しています。ピーク時には数キロメートルに及ぶ渋滞が発生し、通勤通学に数時間かかるケースも珍しくありません。

渋滞が激しいと、ブレーキやエンジン、クラッチなどへの負担が増し、オイル交換や部品交換の頻度が上がります。こうしたメンテナンスニーズに応えるためにも整備士が欠かせないのですが、都市部でも需要に見合うほど整備士が十分に確保できているわけではないのが実状です。

6-2. 地方部:未整備の道路

一方で、地方の道路は舗装が行き届いていないケースが多く、雨季になるとあちこちで冠水や陥没が発生します。道路の損傷や石・砂利が散らばった箇所を走らざるを得ず、タイヤやサスペンションの負担が大きくなり、故障リスクが高まるのは言うまでもありません。

特に農村部・離島部では、最寄りの整備工場まで数十キロ以上、あるいはフェリーで海を渡らなければならないという地域もあり、トラブルが起きても迅速に修理ができないという現実があります。こうしたインフラや整備工場の偏在が、事故発生時の対応を難しくし、被害を拡大させる要因にもなり得ます。

7. 日本からインドネシアへの支援

7-1. 政府・公的機関による支援

日本政府やJICAは、インドネシアでの道路インフラや教育支援などさまざまなプロジェクトを長年継続して実施しています。特に、自動車整備分野に関しては以下の取り組みが代表的です。

- 職業訓練校への機材提供やカリキュラム開発支援

- 構造用エンジンやトランスミッションのカットモデルなどを提供し、現場で実践的に学べる環境を整える。

- 日系メーカーと連携し、教材の標準化や講師育成プログラムを策定。

- 技術協力プロジェクトの派遣

- JICAや自治体、民間企業が協働し、インドネシア各地の訓練所に日本人専門家を派遣。

- エンジン制御や電装系の分野など、急速に重要性が高まる技術を中心に指導する。

- インフラ整備支援

- 道路や橋梁の建設、改修に関する無償・有償資金協力。

- これにより地方部の物流改善や整備工場へのアクセス向上を図る。

これらの取り組みは「JICAインドネシア事業ページ」でも詳しく紹介されており、日本が戦後に培ってきた自動車整備や交通安全の知見が、インドネシア各地で徐々に根付きつつあることが伝えられます。

7-2. 日系企業の民間支援・進出

民間レベルでは、カー用品チェーン店「オートバックス」がインドネシアへ進出し、サービス工場の併設とともに現地スタッフの研修を行っています(「Response.jp『インドネシアへ初出店…オートバックス』」)。また、トヨタ、ホンダ、ダイハツなど日本メーカーのディーラー網が整備されており、新車販売だけでなくアフターサービスを提供するための整備拠点拡充も進んでいます。

これらの日系企業の積極的な投資は、整備士の就職先や技能向上の場となるため、結果的にインドネシアの整備水準を高めることにもつながっています。日系企業にとっても、急成長するインドネシア市場でビジネスを拡大するうえで、現地での顧客満足度を支えるアフターサービスの質が重要になるため、整備士育成は欠かせない要素です。

8. 日本の自動車整備会社がインドネシア人技能実習生を雇うメリット

日本国内では自動車整備士の高齢化や若年層の業界離れが進んでおり、多くの整備工場が慢性的な人手不足に悩んでいます。一方で、インドネシアからの技能実習生や特定技能人材を受け入れる企業は、以下のようなメリットを享受しています。

- 若い人材の確保

- インドネシア人は比較的若い世代が多く、日本の整備現場で吸収力のある人材として期待できる。

- 真面目で協調性があり、日本語教育を積極的に受ける実習生も多い。

- 技術移転による社会貢献

- 日本で培った知識や技能を、実習期間終了後にインドネシアで生かすことで、現地の整備水準向上に寄与する。

- 企業イメージの向上やCSR(企業の社会的責任)としても評価される。

- 文化的相性

- インドネシアは親日国として知られ、日本文化や製品への関心が高い。

- コミュニケーション面でも協力的な姿勢を示す実習生が多く、職場の雰囲気が作りやすい。

- 将来的な海外展開

- 日本企業がインドネシアに進出する際、元実習生が橋渡しとなり、現地での人材育成やマネジメントを円滑に進める可能性がある。

- インドネシア国内で整備拠点を増やす場合にも、帰国後の実習生を活用しやすい。

「NBC協同組合」や「JAMS協同組合」なども、受け入れ企業向けに手続きや研修サポートを行っており、今後も受け入れ数は拡大すると見込まれています。「外国人技能実習機構(OTIT)」の資料でも、自動車整備が技能実習対象職種に含まれるようになったことで、新たにインドネシア人材の受け入れがしやすくなったとの報告があります。

9. まとめと今後の展望

9-1. 総括

2000年代以降、インドネシアは経済成長と人口ボーナスを背景に、自動車保有台数が爆発的に増加してきました。その結果、道路インフラや交通ルールの整備が追いつかず、交通事故件数が増える要因の一つとなっています。加えて、自動車整備士の数や教育体制がまだ十分に整っていないため、車両整備不良による事故リスクも高まっています。

一方で、日本の公的機関や日系企業が協力し、整備士育成のための職業訓練校支援や日本国内での技能実習プログラムを推進することで、少しずつではありますが現地の整備水準が向上しつつあります。将来的には電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)が普及する局面で、インドネシア国内に高度な整備技術を持つ人材が求められるため、今の段階から人材育成に投資しておく意義は大きいと言えます。

9-2. 今後の課題

- 整備士不足の解消

- さらなる職業訓練校の充実、カリキュラムの標準化、公的資格の整備などが必要。

- 日本や他国での技能研修制度を活用し、より多くの若い世代に先進的な整備技術を身につけさせる。

- 交通インフラの拡充

- 都市部の渋滞対策としては、高架道路や都市高速鉄道(MRT)の整備が進んでいるが、依然として抜本的な解消には至っていない。

- 地方の舗装率向上と防災対策(洪水・土砂崩れなど)も急務。

- EV・HV対応

- 高電圧関連の整備技術や安全管理のための設備投資、整備士の高度化トレーニングが不可欠。

- バッテリーリサイクル技術の整備や充電ステーション網の構築も含め、総合的な対応が必要。

- 交通安全教育の徹底

- 運転免許制度の厳格化や違反取締りの強化が不可欠。

- 学校教育や地域コミュニティを通じ、子どもの頃から安全運転と整備の重要性を啓蒙する仕組みが望まれる。

- 日系企業のさらなる参入・連携

- ディーラー網やサービス工場を拡充し、国内各地域で均質なメンテナンスが受けられる環境を整備。

- 日本での技能実習や専門学校教育と連動させ、帰国後のキャリアパスを用意して人材のモチベーションを高める。

9-3. 日本の整備業界への示唆

日本国内の整備業界にとって、インドネシアは人材の供給源であるだけでなく、将来的な海外展開の大きな市場でもあります。インドネシア人技能実習生を受け入れ、丁寧に技術指導することで、彼らが帰国後に日系企業の現地拠点で活躍したり、整備士養成の講師として活躍する可能性は高いでしょう。

また、日本の企業が現地に進出する際、元技能実習生が**現地と日本の「橋渡し役」**として重宝され、ビジネス上のコミュニケーションや人材育成を円滑化する利点があります。そのため、今後もインドネシア人材をうまく活用しつつ、両国の整備技術向上と経済発展に寄与していくことが重要となるはずです。

10. 終わりに

本稿では、インドネシアにおける自動車整備士の必要性について詳しく解説しました。2000年以降に急増した自動車保有台数に対し、整備インフラや整備士数は追いつかず、交通事故の増加や車両故障トラブルが深刻な課題となっています。さらに、電気自動車やハイブリッド車といった新しい技術への対応も視野に入れなければならず、今後ますます整備人材の需要が高まるでしょう。

日本国内で自動車整備を営む方々にとっても、インドネシアとの関わりはすでに他人事ではありません。人材不足の解消や海外展開を見据え、インドネシア人技能実習生を受け入れて日本の先進技術を伝え、それを帰国後の現地で生かしてもらうことで、双方向のウィンウィン関係が築けます。JICAや在インドネシア日本国大使館、日系企業の取り組みなど、公的・民間の双方の協力が少しずつ広がっている今こそ、両国の整備士育成を連携強化する大きなチャンスだと言えるでしょう。

インドネシアの自動車整備士の育成が進むことで、事故の減少や車両寿命の延長、産業発展や経済成長に寄与し、日本の整備業界においても人手不足解消や海外ビジネス拡大の可能性が見込まれます。 この大きな流れに乗るかどうかは、各企業や団体の戦略次第ですが、少なくともインドネシアが今後も高い経済成長と自動車需要を保ち続けることは、世界の多くのアナリストが共通して予測しているところです。

今後、EVやHVの普及状況、道路インフラの整備速度、教育機関の充実度、政治的・社会的安定要素など、さまざまな要因によってインドネシア自動車市場の姿は変化していきます。しかし、どのシナリオにおいても、安全運行や車両の維持管理には質の高い整備士の存在が欠かせません。日本とインドネシアの協力関係がさらに深まることを期待して、今後の動向にも注目していきたいところです。

表とグラフの一覧

- 表1:インドネシアの自動車保有台数推移(2000年~2020年)

- 表2:インドネシア自動車種類別シェア(2020年)

- 表3:インドネシアの交通事故件数推移(2000年~2019年)

- グラフ1:インドネシアの自動車保有台数推移(イメージ)

- グラフ2:インドネシアの交通事故件数推移(イメージ)

参考文献・引用元リンク

参考文献・引用元リンクは以下のページにまとめています。

https://tokyo-hrc.jp/dependability/2025/03/07/indonesia-sights

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772241723)