1.はじめに

諸外国への技術移転を目的として、技能実習制度があります。外国人採用のニーズが高まり、近年、技能実習生の受け入れを希望する企業が増えています。受け入れを希望する企業からは、技能実習生の採用の流れについて、よく質問を受けます。

ここでは、そのような声にお応えして、組合との契約から技能実習生を採用するまでの流れについて説明します。

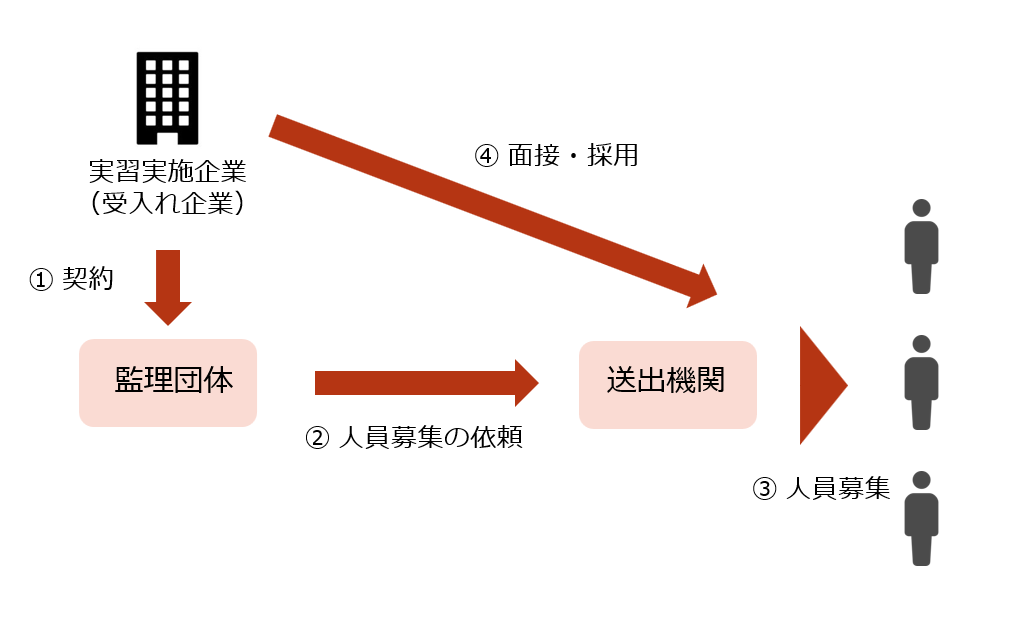

2.全体の流れ

(1) 実習実施企業(受入れ企業)と監理団体組合との契約

技能実習生を受け入れるためにはどうすれば良いでしょうか。

直接現地に行って技能実習生の採用募集を行うことはできません。技能実習生を扱う国内の組合と契約する必要があるのです。他社の紹介により組合を知るケースがほとんどですが、通常は、ご自身で監理団体の組合を探す必要があります。

組合が見つかれば、まずは面談で相談を行います。費用や手続きの流れ、その組合の強みなどを踏まえて、問題がなければ、その組合と契約します。

なお、技能実習生を受け入れる企業を実習実施企業または受入れ企業と言います。

(2) 監理団体から送出機関へ人材収集の依頼

次に、現地にて技能実習生の候補者を募集します。

契約時または契約後にヒアリングした情報(性別、年齢、学歴、受入人数など)に基づき、求人票を作成します。

その求人票に基づき、監理団体組合から現地の送出機関に対して人員募集の依頼をします。

(3) 送出機関による人員募集

送出機関は、日本で働きたい外国人を現地で募集し、日本に送る役割を持った外国の機関です。いわば、外国人雇用をサポートする役割が送出機関にはあります。

監理団体組合から得た情報をもとに、現地で人員を募集し、選抜します。人員が用意できたら監理団体組合に報告して、面接を行う日程を調整します。

(4) 面接・採用

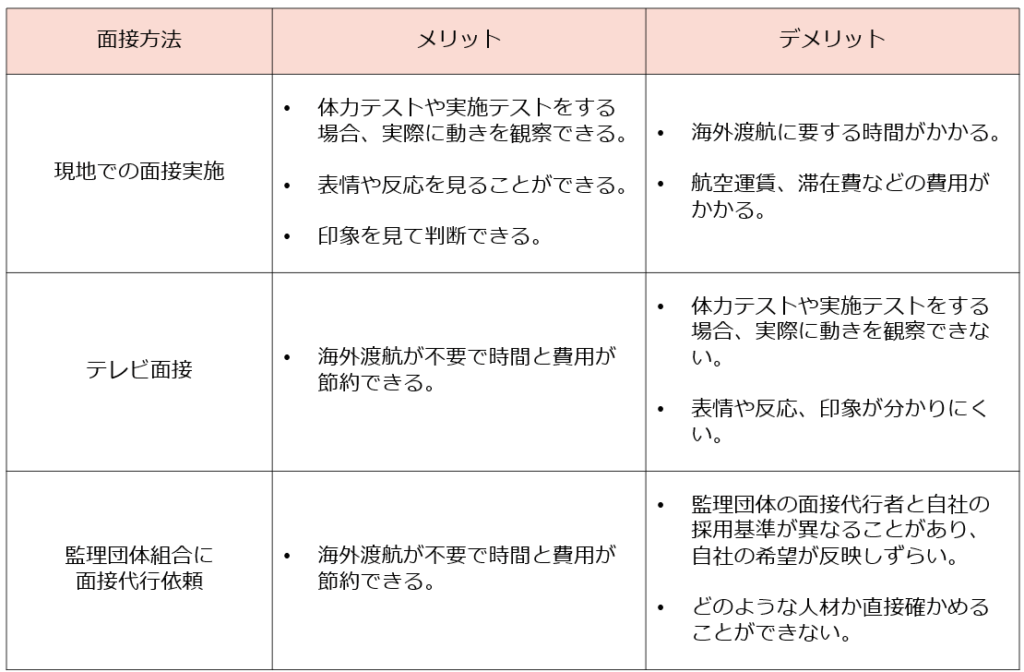

① 面接方法

面接方法は、受入企業自ら現地に行って面接を実施する方法、スカイプ等によるテレビ面接、監理団体組合に面接代行を依頼するケースがあります。

なお、以下がそれぞれのメリットデメリットです。

時間や費用は掛かりますが、これから3年以上の期間で受け入れることを考えると、現地で実際に会って面接をした方が好ましいと言えます。

② テストの工夫

基本的に面接は一日で行います。

一日のうちのたった数時間で採用の可否を見極めるのは至難の業です。面接対策をしている方も多く、なぜ日本に行きたいかと聞くと、一辺倒に「日本は技術大国だから」「文化が好きだから」と答えます。

そこで、実習生の意欲やスキルを知るためにテスト自体も工夫する必要があります。会社のビデオを視聴させて感想を言ってもらう、時間内にトランプをマーク別に仕分けさせてみる、豆を箸でつまんでもらうなど様々なケースがあります。

なお、送出機関によっては、事前テストを行って成績表を準備してもらえるところがあります。

その内容はCUBIC適性検査や翻訳したSPIテストを受けさせたりと、送出し機関によって様々です。その人となりやスキルを事前に把握する資料としては非常に有効で、短期間で合否を決める重要なものになります。

③ 面接した日に採用決定

先ほども述べた通り、たった一日で面接して採用を決めるケースが殆どです。それはなぜでしょうか。

技能実習生の殆どは、搾取されたくない、給与を正当にもらいたいと考えています。3年間で貯金する目標を300万円前後とし、家を建てたいという人も多いです。

つまり、技能実習生の主な関心事は給与になります。

ですので、暴論ですが、基本的にどのような企業かは問いません。できそうな仕事内容と給与を見て判断しているケースが多いです。

また、現在は外国人人材の売り手市場で、日本のみならず他国も人材を求めている状況です。

すると、面接をいくつも入れてしまうので、次の日には違う企業の面接を行ってしまうということがあります。そして、いざ採用通知をしようとすると別の企業に決まってしまっているということは珍しくありません。

送出機関もせっかく集めた人材を無為に手放すことはしたくありません。よって、送出機関側からも、即日採用を決めてもらうように催促されるのです。

④ 面接合格後

面接合格者には、その日のうちに合否が伝えられます。

喜ぶ合格者、不合格になり泣いてしまう実習生候補もいて様々です。

その後、親御さんとテレビ電話で面談を行います。殆どの親御さんは大変喜び、時には感極まって泣いてしまう方もいます。これは、とても感動的なシーンです。この瞬間に立ち会うたび、実習生を扱うことに対する強い責任感を思い起こさせます。

面接合格後は、送出機関で日本語教育を行います。ビザ発給手続きを同時に進め、約5~7カ月後に日本入国の流れとなります。

⑤ 採用に当たって説明しておくべきこと

会社概要、実習する職種、仕事内容などを説明することはもちろんですが、給与の説明がもっとも重要です。

よくあるトラブルとしては、後になって「手取り額が17万円と聞いていたのに、基本給与が17万円で手取り額が13万円になっている」や「残業できると聞いていたのにできないなんておかしい」などと言われてしまうことで、給与に関する認識の違いが大変多いです。

というのも、実習生側には、給与を正当にもらいたい、搾取されたくないという想いが強く、ちゃんとお金を受け取るまでは安心できないと考えているケースが多いからです。

だからこそ、給与の説明はしっかりと納得してもらうまで丁寧に行う必要があります。

3.今後の外国人人材について

「人材不足だから外国人人材で補う」このロジックが通用するのは、今だけかもしれません。

今後、育成就労計画が整備され、送出機関の規制がより厳しくなると、トラブルを避けるため、送出機関側もルートを絞って優良な監理団体組合を通すことしかしなくなる可能性があります。

そうすると、優良な監理団体に企業が集まり、管理能力に限界が来てしまい、新たな企業とは契約しないという事態が起こりえます。

加えて、現状の日本は一番の”出稼ぎができる”国でもなければ、一番の技術大国でもありません。円安の影響も大きいです。

必ずしも外国人を雇用する上で優位な立場であるとはいえず、日本よりも韓国やオーストラリアに行きたいと考える実習生候補が増えています。

つまり、近い将来、いざ外国人人材を受け入れたいと考えても、新たに優良な監理団体と契約することができず、また、いざ契約できてもなかなか人材が集まらないということが起き、「労働力不足だから外国人人材で補う」ということ自体が難しくなる可能性があるのです。

いずれにしろ、今後は育成就労計画の整備とその影響、外国人雇用における日本の優位性について政府がどのような動きをしていくか、よく注視していく必要性があると思います。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1768513329)