技能実習導入ガイド

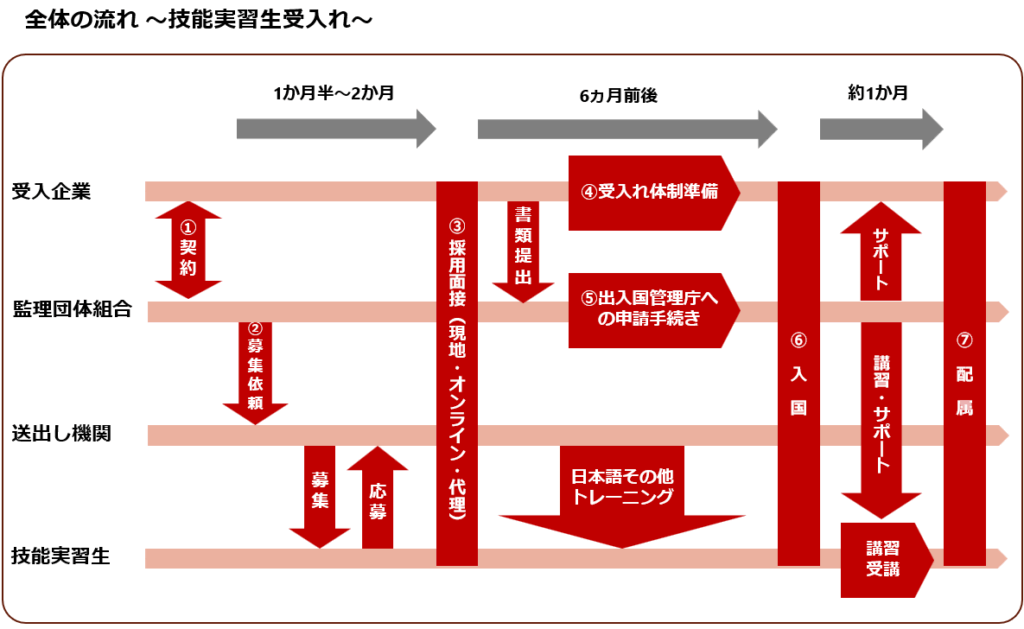

全体の流れは以上の通りですが、各段階について以下説明します。

① 契約

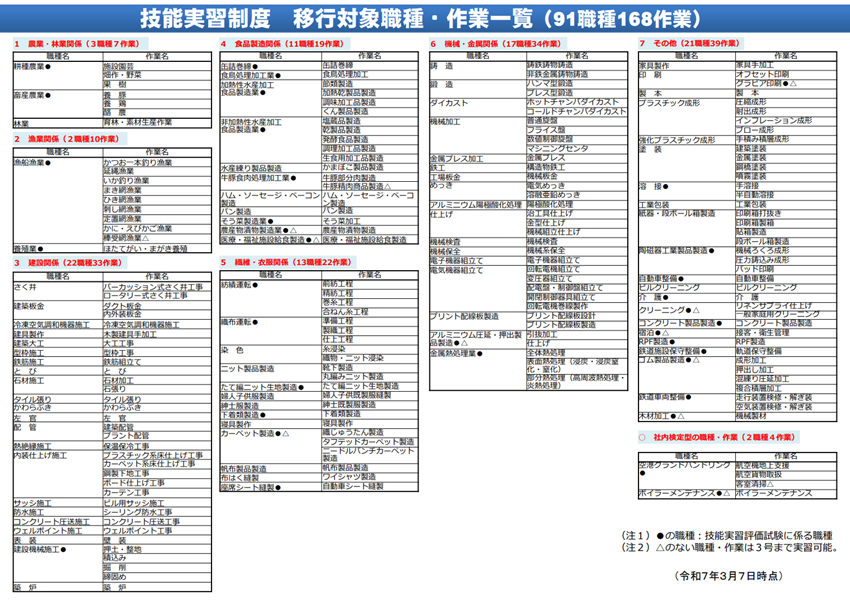

(1) 職種確認

現在、技能実習の対象作業としては、91職種168作業がありますが、どの職種・作業に該当するか確認することが重要です。

なお、この一覧に記載が無いからと言って技能実習生を受け入れできないと考えるのは早計です。是非一度当組合にご相談ください(お問い合わせ – 外国人整備士の採用センター)。

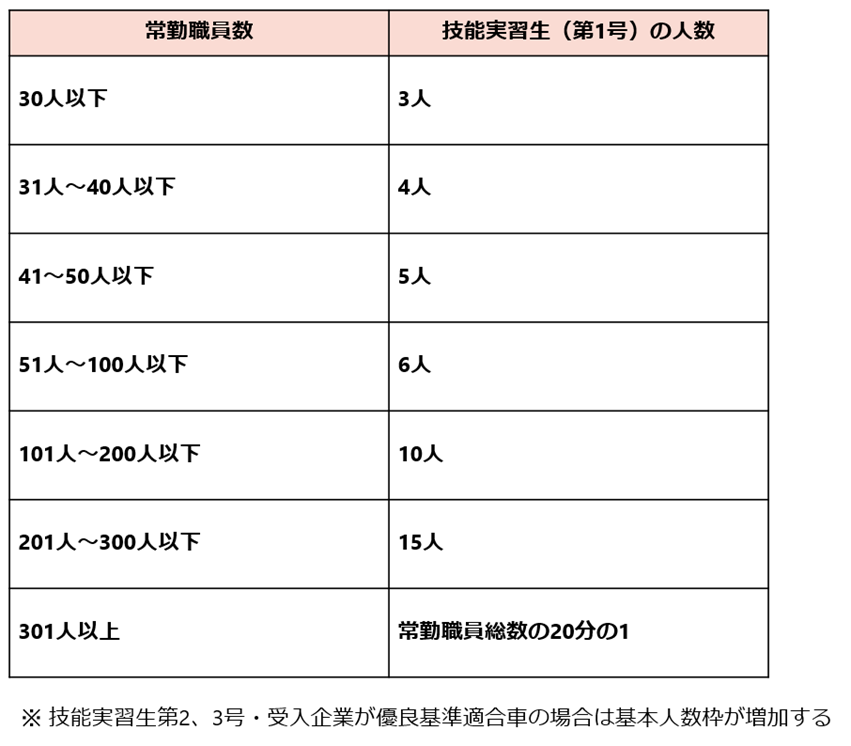

(2) 受入人数確認

技能実習生を受け入れる人数については、その会社の規模によって制限があります。

上記の通りですが、仮に初めて技能実習生を受け入れる場合は、2,3人の受入れから始めてみることが多いです。

(3) 契約時の必要書類

ご契約時に必要書類をお持ちいただきます。ご用意いただけない書類は後日でも構いません。

- 登記簿謄本写し

- 会社案内

- 健康保険、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表の写し(直近1期分)

- 労働保険概算・確定保険料申告書の写し(直近1期分)

- 貸借対照表、損益計算書写し(直近2期分)

- 変形労働時間制に関する書類一式

- 時間外労働・休日労働に関する書類一式

※ なお、組合の選び方については「組合の選び方」無料資料を参照ください(外国人整備士の採用センター「組合の選び方」無料資料請求)。

② 募集依頼(組合から送出し機関へ)

送出し国の決定

全部で16か国(ベトナム、カンボジア、インドネシア、ネパール、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、東ティモール)から選びます。

以前としてベトナムが一番多いですが、最近増えてきているのがインドネシアです。インドネシア人の上手な雇い方についてまとめた記事がありますので、ご参照ください(インドネシア人の技能実習生(研修生)を上手に雇う方法 – 外国人整備士の採用センター)

技能実習生の求人内容の確認

打合せのうえ、どのような人を募集したいか決め、求人票を作成します。

その求人票を踏まえて、組合から送り出し機関に対して、正式な募集依頼を実施します。送出し機関が技能実習生候補を集め、ある程度の人数が確定次第、採用面接実施日の調整が行われます。

契約締結から採用面接実施まで約1か月半~2か月ほどの期間を要します。

③ 採用面接(現地・オンライン・代理)

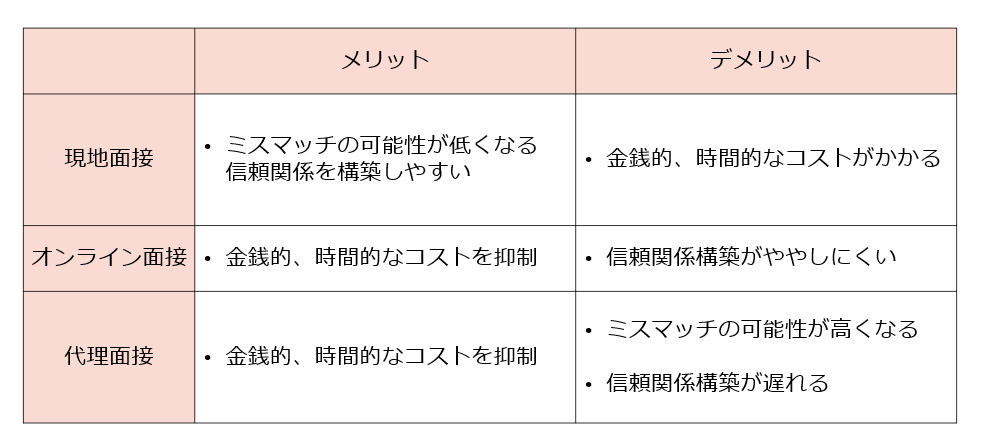

採用面接には、大きく「現地面接」「オンライン面接」「代理面接」の3種類があります。

それぞれのメリットとデメリットは以下の通りです。

それぞれのメリットとデメリットを検討のうえ、ご選択いただけたらと思いますが、基本的には現地での面接をおススメしています。当組合では、技能実習生ご本人へのご家族訪問ツアーを企画することもあります。

何回か開催した結果、非常に良い試みであると分かりましたので、オススメさせていただいています。

採用が決まりましたら、受入企業と被採用者との間で雇用契約書を締結します。その後、被採用者はは送出し機関にて日本語のトレーニングや生活訓練を行います。

④ 受入れ体制準備

受入れ企業側は受け入れ体制を整えます。具体的には以下を行います。

「担当者の選任」…技能実習生責任者、技能学習指導員、生活指導員の選任

「技能実習生の宿舎の用意」…技能実習生の寮を用意

「備品の用意」…技能実習生が生活して困らないように備品を用意

なお、受入れ体制の準備については、こちらの記事に詳しく書いています(技能実習生の受入時に企業側が用意するもの一覧 – 外国人整備士の採用センター)。

⑤ 出入国在留管理庁への申請手続き

採用後、監理団体組合は、出入国在留管理局庁に対して「技能実習計画認定申請」「査証発給申請」「在留資格証明書申請」を行います。その際、受入企業の担当者の方へ申請に必要な書類を案内します。

⑥ 入国

在留資格を取得したら、いよいよ技能実習生の入国となります。ただし、本人の日本語トレーニングの状況次第では、入国させないこともあります。続けてトレーニングしていただき、最低限の日本語を身につけた上で入国して頂きます。

なお、入国の際には、組合の担当者が空港までお迎えに行きます。

入国後、すぐに技能実習生は配属とはならず、約1カ月間、指定の講習を受ける必要があります。具体的には以下の講習です。

・日本語講習…日本語の読み書き、ヒアリング、発声

・生活講習…日本の法令「技能実習法」「入管法令」「労働関係法」などの法的保護講習、生活一般講習、警察や消防による公的支援講習を行います。

⑦ 配属

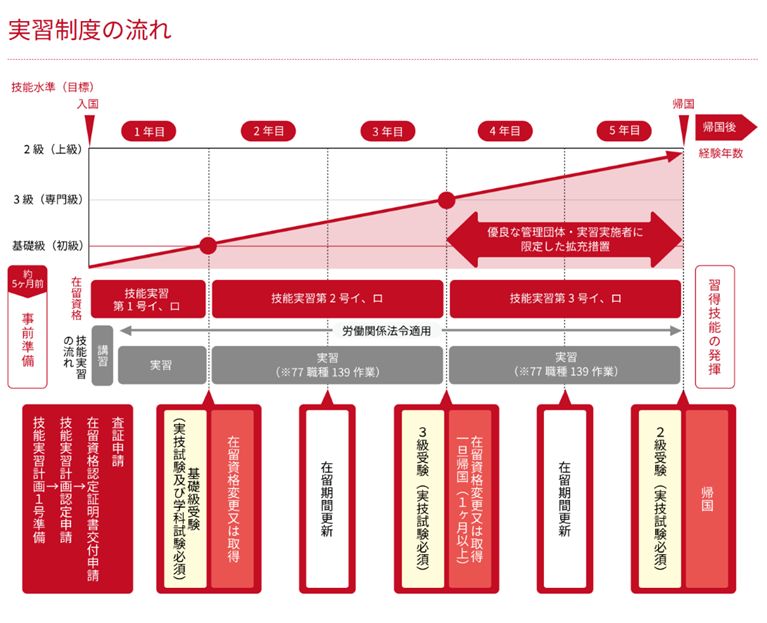

配属後、いよいよ実習制度が始まります。実習制度開始後の流れは以下の通りです。

配属の約1年後に「基礎級試験」を受験します。合格すると、技能実習第2号となり、3年目に3級受検を受験します。通常は、この時点で一旦帰国し、そのまま現地で得た技術を活かして働くか、特定技能への移行を目指して再び入国するケースがあります。

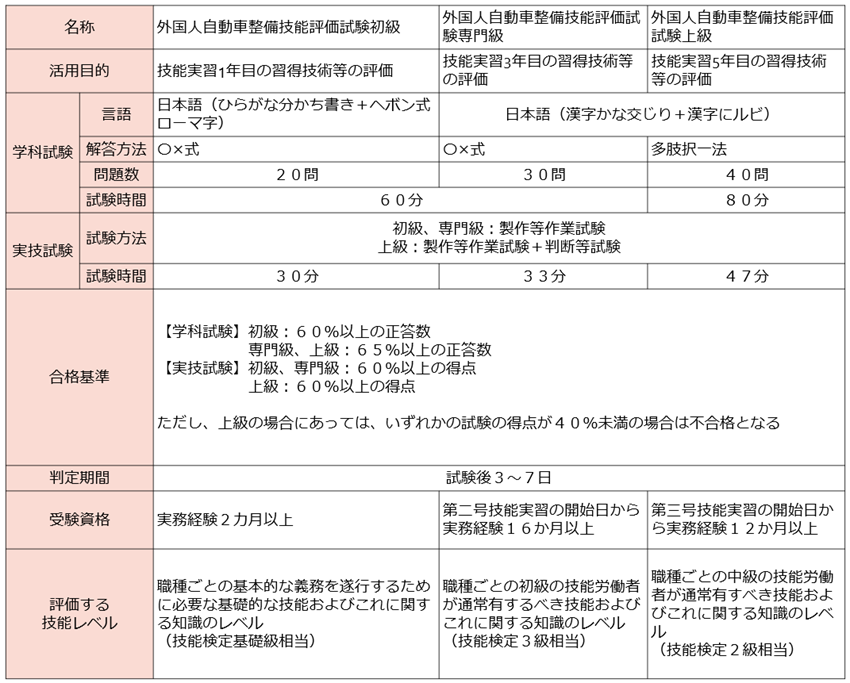

自動車整備・技能評価試験の概要(参考)

自動車整備における技能評価試験の概要は以下の通りです。

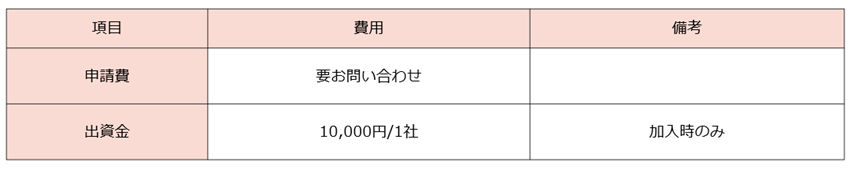

料金体系

当組合の料金体系は以下の通りです。詳しくは、当組合までお問い合わせください(お問い合わせ – 外国人整備士の採用センター)。

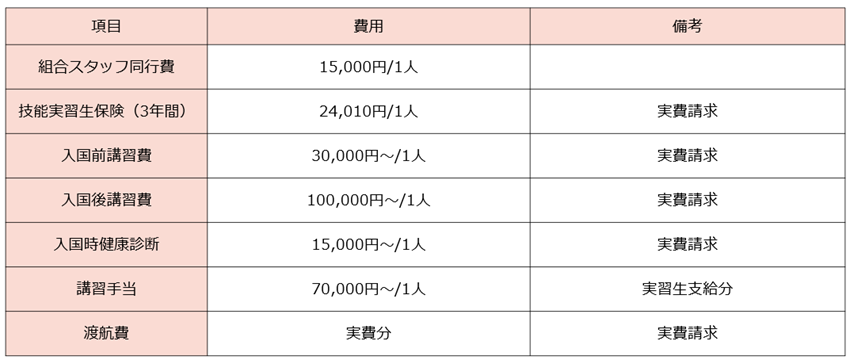

●入国前費用

●入国後費用

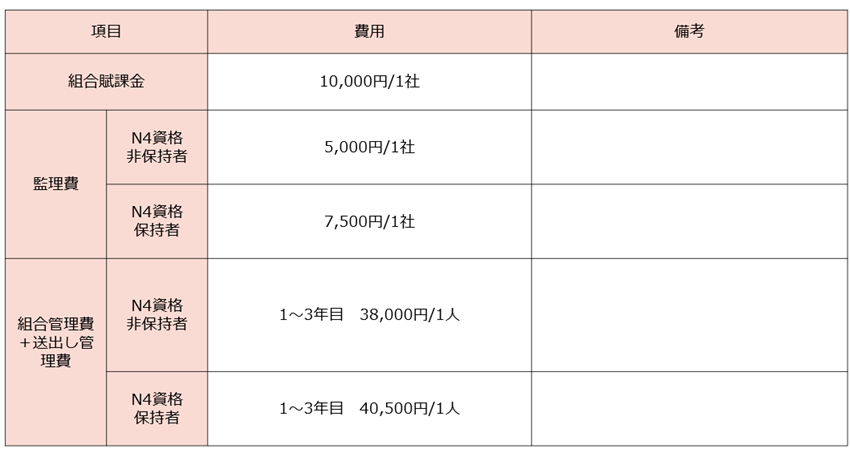

●配属後費用(月額)

.png?1768513415)