ー 目次 ー

1.はじめに

日本では、自動車の欠陥が見つかった際にメーカーが販売済み車両を無償修理する「リコール制度」が整備されています。

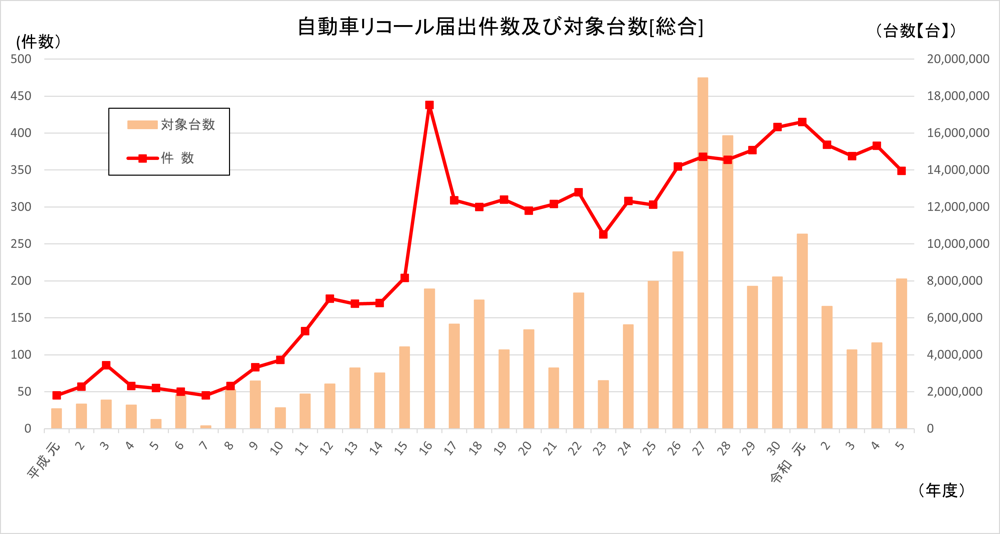

日本のリコール統計を見ると、2000年以降は台数・件数共に増減を繰り返しつつも全体的に増加傾向にあります。特に、2003年まで毎年200件程度だったリコール届出件数は2004年以降に急増し、2009年以降は300件前後で推移しています。下図は国土交通省発表のグラフで、年度別の届出件数(赤線)と対象台数(棒グラフ)の推移を示しています。

図:年度別リコール届出件数と対象台数(国土交通省資料より作成)

上図からも分かるように、2000年代中盤以降に届出件数が増えています。

また、2011年の東日本大震災後には対象台数(棒)が大きく増加しており、2016年度には国内で史上2番目に多い364件・1,584万台のリコールが報告されています。

近年は毎年300~400件程度のリコール届出があり、2023年度(令和5年度)は349件(総対象台数約810万台)となりました。

このリコールについて、以下詳しく解説します。

2.国産車と輸入車の比較

国産車と輸入車(海外ブランド車)のリコール状況を分けてみると、件数・台数ともに国産車の割合が圧倒的に多いです。

国土交通省の分析によれば、2023年度では国産車のリコールが169件・約762万台、輸入車が180件・約47.6万台でした。

国産車に限定して見ると、2000年代後半以降に件数・台数が共に増加し、2016年には約360件・1580万台という大規模なリコールが発生しています。

なお、輸入車は件数の増減は緩やかですが、2010年以降は台数が数万~10万台規模で推移しています。いずれも2000年代以降、リコール規模が著しく拡大しています。

3.メーカー別リコール実績の比較

主要自動車メーカー別に直近年度(2023年度)のリコール実績を見ると、トヨタ・ホンダ・日産など国産大手と、アウディ・メルセデス・BMWなど輸入車でも大きな差があります。

例えば2023年度の届出件数・対象台数を比べると、トヨタ19件/約279万台、ホンダ10件/約150万台、日産12件/約116万台に対し、アウディ11件/約2.8万台、BMW14件/約19万台、メルセデス35件/約13.6万台となっています。以下にまとめます。

| メーカー | 届出件数(R5年度) | 対象台数(台, R5年度) |

|---|---|---|

| トヨタ自動車 | 19件 | 2,798,641台 |

| ホンダ技研工業 | 10件 | 1,497,061台 |

| 日産自動車 | 12件 | 1,163,219台 |

| アウディ(輸入) | 11件 | 28,510台 |

| BMW(輸入) | 14件 | 190,302台 |

| メルセデス・ベンツ(輸入) | 35件 | 136,076台 |

上表は国土交通省の「年度・メーカー別リコール届出件数」の統計を基に作成しています。特にトヨタ自動車は件数・台数ともに突出しており、国産車の最大手として大規模リコールが複数あります。

一方、輸入車は件数が少ない代わりに、メルセデスは2023年度だけで35件ものリコール(主にタカタ製エアバッグ関連)が発生しています。

4.近年のリコール事例

以下では、2000年以降の主要メーカーごとに国内で話題になったリコール事例を挙げます。各事例の発生年・対象車種・リコール台数・不具合内容・原因・事故・メーカー対応をまとめます。

トヨタ自動車

- 2010年(平成22年): ハイブリッド車「プリウス」等約43万台(世界規模)リコール。原因は凍結路面などでABS制御プログラムに不具合があること。国内分は約2万台。事故報告なし。ABS制御ソフトの修正で対応。

- 2013年(平成25年): 「プリウス」「レクサス HS250h」合計116,994台をリコール。ブレーキ部品に強度不足のものがあり、走行中に踏み込み時の停止距離が延びるおそれ。原因は部品設計の問題。49件の不具合報告あったが事故は報告されず。対策品(部品交換)への更新で対応。

- 2023年(令和5年): 「ヤリス」など8車種、計約79万台をリコール。フロントロアアームのボールジョイント取付部に腐食防止塗料不足があり、錆びて破損し走行不能や衝突の恐れ。原因は塗装工程の不備。事故報告なし。塗装膜を改善した部品に交換して対応。

ホンダ

- 2017~2022年: 世界的な燃料ポンプ不具合問題。国内では複数回にわたり累計約380万台をリコール。インドネシア製燃料ポンプのプラスチック製インペラが低密度で膨張・破損することで、燃料漏れやエンストの恐れ。原因は部品設計・製造不備。実際に2019年インドネシアで燃料漏れ火災、2022年日本でもガソリン漏れ事故による死傷例が報告され、遺族謝罪に至った。

- 2023年(令和5年): 「N-BOX」など軽3車種、計3,433台をリコール。燃料ポンプのインペラ強度不足により回転不良でエンストする恐れ。原因は射出成形条件の不適切で樹脂密度低下。事故報告なし。全車ポンプ交換で対応。

日産自動車

- 2016年(平成28年): 軽自動車「セレナ」や「エクストレイル」など全12車種、約73万台をリコール。バックドアのガスステー(バックドア開閉補助器具)に防錆塗装不足があり、腐食で破断するとバックドアが落下するおそれ。原因は塗装工程の管理不備。事故報告なし。ガスステー部品を耐腐食仕様に変更して対応。

- 2019年(令和元年): ミニバン「セレナ」など計約215万台(国内外含む)リコール。事故は報告なし。原因はリコール隠し問題後の企業体制見直しなど、詳細不明だが、千葉地裁でカルロス・ゴーン元会長らが起訴される一連の事件に関係が示唆された。欠陥部位は燃料ホース等。

アウディ(輸入車)

- 2016年(平成28年): 「A3」など計57車種、67,341台をリコール。全車に搭載されているタカタ製エアバッグ(運転席・助手席用インフレータ)で、シート内の乾燥剤が不足しており、高温多湿環境下で加速度試験を繰り返すとインフレータ容器が破裂する恐れ。これまで事故報告はなし。対策として全車のエアバッグユニットを対策品に交換。

メルセデス・ベンツ(輸入車)

- 2018年(平成30年): 「C180」などCクラス数車種、計約14,000台をリコール。助手席用タカタ製エアバッグインフレータで、ガス発生剤の吸湿防止が不十分なタイプが搭載されており、劣化して爆発する恐れ。国内外での異常破裂報告は現時点で確認されていない。対策品への交換を準備中で、ユーザーにはダイレクトメールで案内の上、部品準備でき次第改修実施予定。

- 2024年(令和6年): 『S400d 4MATIC』『S500d 4MATIC』の助手席エアバッグが不具合で走行中にエアバッグが作動しないおそれ。不具合は着座検知センサーの不具合であり、全車エアバッグセンサー類を対策品に交換し対応(2024年5月リコール届出)。

BMW(輸入車)

- 2016年頃: 93車種(5シリーズやX5など)で計不明(国内約)リコール。運転席または助手席用タカタ製エアバッグインフレータでガス発生剤の吸湿防止が不適切なものがあり、劣化すると展開時にインフレータ容器が破損する恐れ。これまで不具合・事故報告はない。全車エアバッグインフレータを対策品へ交換する。

タカタ(エアバッグ全般)

タカタ製エアバッグの破裂問題は世界的規模で、自動車各社が複数回にわたりリコールを実施しました。日本でもホンダ、トヨタ、日産、輸入車各社などの車両にタカタ製エアバッグが搭載され、2013年以降順次リコールが行われました。

例えば上記のようにアウディやメルセデス・ベンツでもタカタ製インフレータを理由にリコールされており、全世界では数千万人規模の車両が対象となりました。タカタ社の不正や品質管理不備が原因であり、多くの場合「エアバッグインフレータを新型に交換して安全を回復する」対応がとられました。

5.年度別届出件数の推移と輸入車/国産車比

前述のグラフや統計からも分かるとおり、日本のリコール届出件数は2000年代以降に大きく増加してきました。

下表に例として2000年代以降の主要な年度の届出総件数と対象台数を示します。2016年度の364件・1,584万台は過去2番目の規模であり、近年は毎年数百件・数百万台規模のリコールが続いています。

| 年度 | 総届出件数 | 総対象台数(台) | 出典 |

|---|---|---|---|

| 2005年度(2005年) | 300件 | 1,842,074台 | 国交省資料より |

| 2011年度(2011年) | 308件 | 719,194台 | 国交省資料より |

| 2016年度(2016年) | 364件 | 15,848,401台 | 国交省発表 |

| 2020年度(2020年) | 369件 | 4,257,931台 | 国交省報道資料 |

| 2023年度(2023年) | 349件 | 8,104,217台 | 国交省速報値 |

6.年度・分類別リコール件数比較

下表は令和5年度(2023年度)の国産車・輸入車別リコール件数と対象台数です。国産車が169件・約762万台、輸入車が180件・約4.76万台で、国内向けのリコール件数・規模が圧倒的に大きい状況が分かります。こうしたデータを整備現場やユーザーに周知することで、メンテナンス重点箇所の認識向上につながります。

| 区分 | 届出件数(2023年度) | 対象台数(台) | 出典 |

|---|---|---|---|

| 国産車 | 169件 | 7,628,040台 | 国交省(令和6年4月発表) |

| 輸入車 | 180件 | 476,177台 | 国交省(令和6年4月発表) |

7.リコール事例から学ぶ整備・点検の注意点

リコール事例を通じて、整備業者や顧客への指導に役立つポイントをまとめます。共通して重要なのは、「初期不良では見つからない経年劣化・環境劣化の懸念がある部品」を重点的にチェックすることです。具体的には:

- 部品腐食・亀裂対策:トヨタの前記事例ではフロントアームのボールジョイント部の塗装不足が原因でした。定期点検時には足回りのブーツ・防錆コーティングの剥落や亀裂の有無を確認し、異常があれば早期交換を勧告しましょう。また、日産のバックドアのガスステーでも防錆対策の不備が指摘されました。バックドアやボンネットの支柱部分に錆・緩みがないかも点検項目です。

- センサー・制御プログラム:トヨタ・ホンダなどでは制御プログラムのバグによる異常停止の事例もありました。特に電子制御装置(ECU)の通信異常やソフトウェアの対策履歴を確認し、再プログラムが可能な車種はメーカー履歴を調べて対処しましょう。ABSやブレーキ制御もプログラム更新が行われたケースがあります。

- 燃料系部品:ホンダ車で相次いだ燃料ポンプ不具合は、プラスチック部品の経年劣化によるものでした。燃料系統から異音やにじみがないか確認し、特にエンスト症状が出た車両は早急に分解点検が必要です。劣化しやすいインペラなどの消耗部品は、リコールやサービスキャンペーン情報と照合して交換タイミングを判断してください。

- エアバッグ関連:リコールの中で特に社会的影響が大きかったのがタカタ製エアバッグ問題です。輸入車では多くのモデルで未改修の車両が残っている可能性があります。整備時には運転席・助手席エアバッグの品番・製造年を確認し、リコール未対策車には部品交換を案内しましょう。またシートセンサー異常による未展開リスクもあるため、エアバッグ警告灯の履歴をチェックし、不具合が無くとも表示があれば早めの修理が必要です。

顧客との会話では、安全性に直結する部品の経年劣化を理解してもらうことが大切です。例えば「ブレーキシステムや動く支点部の腐食は、最悪衝突時に危険です」と説明すれば、お客様も点検の重要性を理解しやすくなります。これらの事例を参考に、リコールになった部品は他車にも起こりうる可能性が高いという視点を持ち、対象車両の特定や自社での重点点検ポイントの設定に役立ててください。

参考資料: 国土交通省「自動車リコール届出情報」(年度別統計)、各社プレスリリース・報道発表(リコール事例)など。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1768513603)