1.はじめに

自動車整備業界では慢性的な人手不足が続いており、その補完策として「外国人技能実習生」の活用が広がっています。厚生労働省によると、2024年10月末時点で技能実習生は47万0725人に達し、前年から14.1%増加しています。

その多くはベトナムやインドネシアなど東南アジア出身で、例えば技能実習生全体の半数以上がベトナム出身者です。このように規模が大きくなる中で、「技能実習生に対する適正な評価」と「モチベーション維持」の重要性がますます高まっています。

多くの整備工場では、技能実習生を採用しても評価方法が曖昧だったり、コミュニケーション不足で離職率が高まるといった課題が指摘されています。特に言葉や文化の違いから適切なフィードバックが伝わらず、実習生の不満やストレスにつながるケースもあります。

そこで本記事では、実習生を正しく評価し、高いモチベーションを維持するための具体的な方法について解説します。

2.適正な評価とは

評価の考え方

技能実習生への評価は、公正かつ明確な基準をもとに行うことが重要です。

例えば技能習得度、作業の正確さ、時間内に作業を完了するスピード、積極性や報告・連絡の姿勢など、具体的な評価項目を明文化しておくとよいでしょう。

技能実習制度では、1号(1年目)から3号(最長5年目)に進む段階で技能検定試験が課されますが、それ以外にも日常的な作業評価が必要です。

評価の例

評価の例としては、「技能向上度」「会社への貢献度」「模範的態度」などがあります。外国人技能実習機構(OTIT)の組合が主催する優良技能実習生表彰では、「実習生が日本語や業務知識を熱心に学んだか」「技能検定などを取得したか」「品質管理や改善活動で貢献したか」「勤怠や礼節が模範的か」といった基準が用いられています。

このように、技能の習熟状況だけでなく態度・姿勢も評価項目に含めることで、指導の方向性が明確になります。

適正な評価のためには、定期的な面談や試験も有効です。

例えば半年ごとに実習生の作業内容をチェックリスト化し、技術と日本語能力の向上度を数値化するなどの方法があります。

評価結果は本人にもフィードバックし、良い点や改善点を明示します。こうした評価がないと、実習生は「自分の頑張りが認められていない」と感じ、モチベーション低下や早期離職につながる可能性があります。

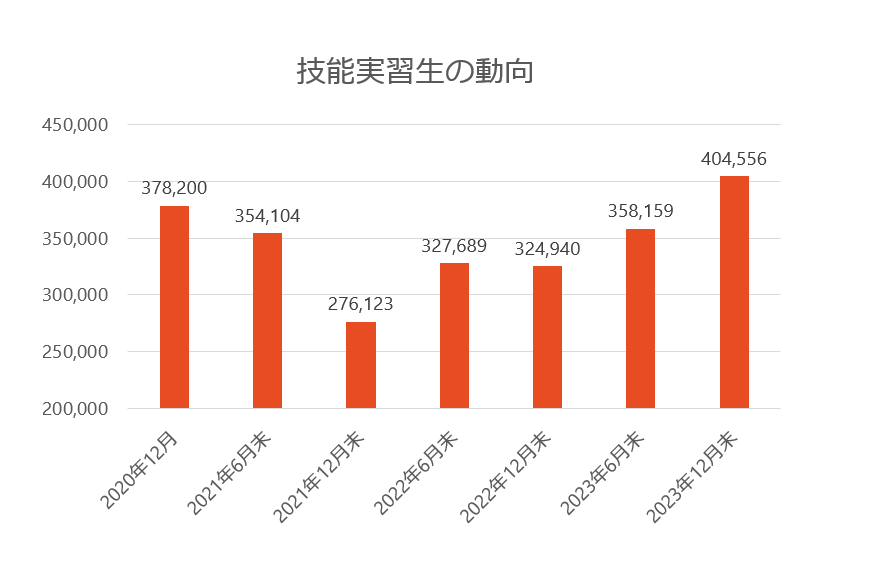

表1 技能実習生の受入人数の推移

上表のように、特にCOVID-19流行期に一時減少したものの、近年は再び大幅に増加しています。受入人数の増加に伴い、いかに実習生を適切に指導・評価し、長く働いてもらうかが経営課題となっています。適正な評価は、実習計画の認定要件の一つでもあり、企業の責任でもあります。

3.モチベーション維持の方法

実習生の意欲を高めるには、仕事の評価に加えて「働きがい」や「安心感」を提供する必要があります。ここでは「表彰制度の活用」「1on1ミーティング」の2つを具体策として紹介します。

- 表彰制度の活用

優秀な実習生を正式に表彰する制度を設けると、目に見える形で努力を認められ、本人のモチベーションが大きく向上します。表彰は社内的なものでも外部コンテストへの応募でも構いません。例えば、社内で「技能実習生MVP」や「成績優秀者表彰」を毎年実施するケースがあります。日常の実績をもとに「整備技能の向上が著しい」「顧客サービスに協力的だった」などの部門を設けて賞を贈ると良いでしょう。

また、日本語能力や作文力を競う全国的なコンテストがあります。石川県の辰口自動車販売では、日本語作文コンクールに実習生2名を応募し、2人とも全国規模の表彰を受けました。実習生自身も帰国後の自信につながるだけでなく、社内のほかの社員にとっても励みになります。

ほかにも、自動車整備業界では定期的に「検定合格者」を社内表彰する会社もあります。京都の大嶋カーサービスでは、1年間の実習を終了した3名に対して社長自ら表彰式を開きました。資格取得や検定合格を条件に賞状・副賞を贈れば、実習生は技術習得への意欲が増し、日本語学習にも一層励みます。

表彰のポイント:賞状やメダルだけでなく、副賞(商品券や特別手当)を添えると効果的です。社内報や掲示板で写真付きで紹介する、送出機関(母国の送り出し機関)にも表彰状を送る、など可視的に称賛する仕組みを作ると、本人だけでなく周囲の実習生にも好影響を与えます。

【表彰制度導入の効果】

- 達成感の向上:努力が報われる実感を得られる

- 学習意欲の喚起:資格取得や改善提案など向上心が高まる

- 帰国後のモチベーション:帰国後も学んだことを役立てたい意欲につながる

- 人間関係の構築

実習生が職場に安心して溶け込めるよう、温かい人間関係づくりを意識しましょう。具体的には、受け入れ企業の担当者や先輩スタッフが積極的に声をかけ、雑談や食事の機会を設けることです。実習生にとって言葉の壁は大きなストレス要因ですが、会社側が「分からないことは遠慮なく聞いていい」と意思表示するだけで安心感が生まれます。

構成員全員が協力し、実習生が分からない言葉や業界用語を丁寧に説明する雰囲気を作ることも大切です。例えばオートバックスグループでは、受け入れ現場のスタッフが自然と「相手を理解する」「伝える」ことに意識を向けるようになり、実習生とのコミュニケーションだけでなく社内全体の対話能力が向上したという報告があります。このように実習生の受け入れは、多様性への対応力を全従業員が学ぶ良い機会にもなります。

また、同僚との交流イベント(懇親会や社内スポーツ大会への参加など)を企画するのも有効です。実習生の母国の文化(食事や祭りなど)を取り入れた企画を社内で開催すれば、外国人への理解と敬意が深まり、実習生自身も自分の文化を共有できる喜びが生まれます。

人間関係構築の効果:孤立感の解消、帰属意識の向上、職場への信頼感増加。これにより実習生は「この職場で頑張りたい」と感じやすくなり、安心して長期間就労できます。

- 1on1ミーティングの実施

1on1ミーティング(上司または指導担当者と実習生の個別面談)を定期的に行うことも効果的です。1on1では、実習生の困りごとや将来の目標、学習の進捗などをじっくり聞き取り、双方向のコミュニケーションを図ります。

例えば月に1回30分ほど時間を取り、「最近覚えた技術で難しかった点」「職場で困っていること」を尋ね、必要なサポートを検討します。このとき大切なのは雑談も交えながら緊張をほぐし、実習生が本音を話しやすい雰囲気を作ることです。

1on1ミーティングのメリットは、単に悩み相談の場になるだけでなく、日頃気づかない小さな成果をほめたり、今後の目標を共有したりする機会になる点です。人事コンサルタントによれば、メンター制度や1on1を通じて「文化的な疑問や職場での悩みについて相談しやすい環境」を整えることが実習生の適応を促進し、定着率向上に寄与するとされています。

実習生にとって指導者と毎回向き合って話すことで「自分は大切にされている」と感じられ、モチベーションアップにつながるのです。

1on1のポイント:面談では批判ではなく共感的に聴くこと。評価面談とは別枠で行い、成長課題を共有する建設的な場にします。また、1on1で出た課題は具体的アクションプランに落とし込み、次回のミーティングで確認することで信頼関係を強化します。

4.実在にある他の有効な施策

実際に自動車整備業界でこれらの取り組みを実践している会社があります。ここでは社名・引用元とともに事例を紹介します。

- 表彰式の実施 – 技能実習生が「外国人自動車整備技能実習評価試験」に合格した後、1年に満たない期間でも表彰式を実施しているケースがあります。合格者に対し、社長自らメダルと賞状で称えるのです。このような社内表彰により、実習生は日々の努力が評価されていると実感し、早期離職を防いでいます。

- 研修生日本語作文コンクール応募 –このコンクール入賞は、応募者1094名の中から50名しか選ばれない狭き門です。実例では、受賞した際に社内報で大々的に報告しています。日本語学習の成果を第三者機関で認められたことで実習生の自信が高まり、ほかの実習生の学習意欲向上にもつながっています。

各社の取組みに共通するのは、成果を公に認める表彰と双方向のコミュニケーション強化を重視している点です。目標達成を祝う一方、日頃から職場の雰囲気づくりを進める姿勢が、実習生の定着・戦力化に大きく貢献しています。

5.まとめ

外国人技能実習生を効果的に戦力化するには、「適正な評価」と「持続するモチベーション維持」の両輪が欠かせません。具体的には、技能習熟度や勤務態度を明確な基準で評価し、定期的にフィードバックすることが重要です。

その上で、表彰制度で努力を目に見える形で称え、良好な人間関係を築き、1on1ミーティングで個別支援を行えば、実習生は安心して成長できます。実際に自動車整備業界でもこれらを実践する企業が成果を上げています。

こうした取り組みを通じて、実習生本人の意欲だけでなく企業側の多文化対応力も向上し、結果として企業全体の競争力強化につながります。

本記事で紹介した方法を参考に、自社でも実習生評価の仕組みを見直し、モチベーション維持策を取り入れてみてください。適切な評価と支援により、実習生は期待以上に成長し、貴社の人材不足解消に貢献してくれるはずです。

参考資料: 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況、OTIT業務統計、企業Webサイト・報道記事など。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772241179)