1. 技能実習生とは

技能実習生とは、開発途上国などの若い人材が日本で働きながら技術や知識を学ぶ制度で来日した人たちのことです。

日本で培われた技能を母国に持ち帰ってもらい、その国の経済発展に役立ててもらうことを目的として1993年に制度が始まりました。

技能実習生は「研修生」としての側面が強く、日本企業で実際に働きながらOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)で技能を習得します。また2017年には技能実習生の保護を強化する新しい法律(技能実習法)が施行され、監督体制が整備されました。

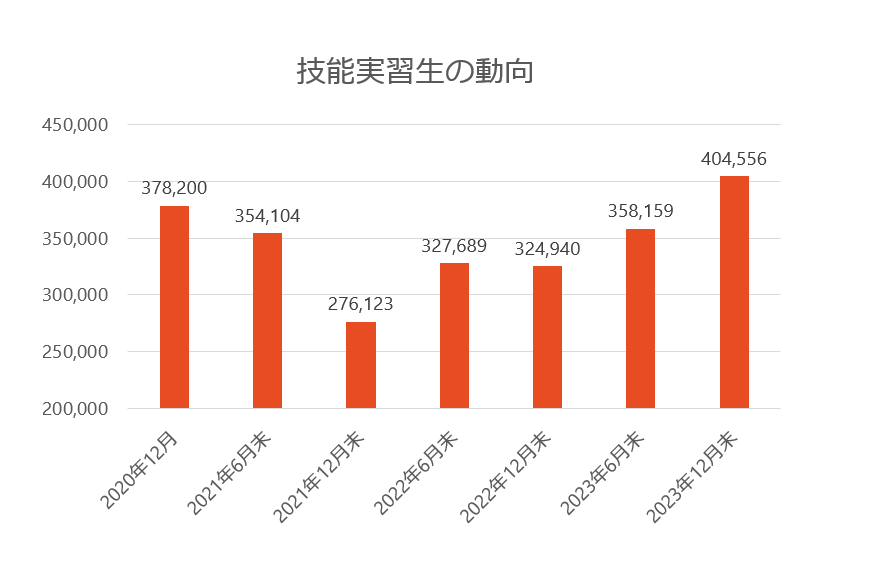

技能実習生の数: 日本には現在、多くの技能実習生が在留しています。例えば2023年12月末時点で在留する外国人の約12%にあたる約40万4,556人が技能実習生でした。

この数は2010年代後半から大きく増加し、2019年末に約41万人とピークに達しました。その後、新型コロナウイルスの影響で2021年末には約27.6万人まで減りましたが、入国制限の緩和に伴い再び増加し、2023年末には約40万人、さらに2024年6月末には約42.6万人と過去最多を更新しています。

下のグラフは技能実習生数の推移を示したものです(2020年~2023年)。

2021年から2023年にかけて技能実習生の在留者数が大きく増減しました (〖特定技能と技能実習〗7つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!|Jinzai Plus – 外国人採用のお役立ちメディア)。

出身国: 技能実習生として来日する人たちの出身国はベトナムが最も多く、次いでインドネシア、フィリピンと続きます。

2023年末時点ではベトナム出身者が約20万3千人で全体の50.2%、インドネシア出身者が約7万4千人(18.4%)、フィリピン出身者が約3万6千人(8.9%)となっており、この3か国で全体の約8割を占めています。下の表に主要な出身国の割合をまとめました。

|

出身国

|

技能実習生数(2023年末)

|

全体に占める割合

|

|

ベトナム

|

203,184人

|

50.2%

|

|

インドネシア

|

74,387人

|

18.4%

|

|

フィリピン

|

35,932人

|

8.9%

|

|

その他(中国、ミャンマー他)

|

約91,000人

|

22.5%

|

このように、技能実習制度は「日本で技術を学び、母国の発展に役立てる」という国際貢献の目的で運用されており、多くの外国人が日本各地の企業で働きながら技能を習得しています。

一方で、実態としては日本の人手不足産業で働き手として重要な役割を担っており、技能実習生は日本の職場でかけがえのない存在にもなっています。

技能実習生が安心して技能を学べるよう、日本語教育や生活指導などの支援も行われています (外国人技能実習制度とは | 外国人技能実習制度の円滑な運営を支援 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構(旧:国際研修協力機構))。

2. 技能実習生受け入れの流れ

技能実習生を企業が受け入れる方法には、大きく分けて 「企業単独型」 と 「団体監理型」 の2種類があります。

企業単独型とは、日本の受け入れ企業が自社の海外支店や関連会社の社員を研修生として直接受け入れる方式です。

一方、団体監理型とは、商工会や事業協同組合などの非営利の監理団体が間に入り、その傘下の企業が研修生を受け入れる方式です。

現在の技能実習生の約98%は団体監理型で受け入れられており、企業単独型は全体の1~2%程度と少数です。

受け入れまでの手続き: 団体監理型では、まず受け入れ企業(実習実施者)が技能実習生を受け入れる計画を監理団体に申し込みます。その後、監理団体が海外の送出し機関と連携し、候補者の募集・選抜を行います。企業は現地面接などを経て採用者を決定し、雇用契約を結びます。

一方、企業単独型では、企業が自社の海外現地法人や取引先企業の社員の中から研修生を選びます。

次に、在留資格(「技能実習」のビザ)の申請手続きを、団体監理型では監理団体が企業に代わって行い、企業単独型では受け入れ企業自身が行います。

渡航後、日本に入国した技能実習生はまず1か月ほど講習(日本語や生活ルールの研修)を受け、その後受け入れ企業で実習を開始します。

以下の表に、企業単独型と団体監理型の主な違いをまとめました。

| 項目 | 企業単独型 | 団体監理型 |

| 受け入れる実習生候補 | 海外の自社現地法人や提携企業の社員 ([外国人技能実習制度とは | 外国人技能実習制度の円滑な運営を支援 |

| 在留資格などの申請手続き | 受け入れ企業が自ら行う | 監理団体が企業に代わり申請をサポート |

| 受け入れ後の監督・支援 | 受け入れ企業が直接技能実習生を管理・指導する | 監理団体が定期的に訪問指導し、企業と実習生を支援す |

| 利用企業の割合 | 約1.7%(2023年末) ([外国人技能実習制度とは | 外国人技能実習制度の円滑な運営を支援 |

補足: なぜ団体監理型が主流なのでしょうか?一つは、自社に海外拠点がない企業でも監理団体を利用すれば技能実習生を受け入れられるためです。

また監理団体から手続きや生活指導の支援が受けられる安心感もあり、多くの中小企業が団体監理型を選択しています。

企業単独型は主に海外に関連会社を持つ大企業向けの方式と言えますが、どちらの方式でも大切なのは、技能実習生が安心して技術を習得できる環境づくりです。

3. 技能実習生のキャリアパス

技能実習生にはステップがあり、習得状況に応じて段階的に在留期間を延長できます。

技能実習の区分は「第1号(入国後1年目)」「第2号(2・3年目)」「第3号(4・5年目)」の3段階に分かれています。

通常、最初は第1号(1年目)から開始し、所定の試験に合格すれば第2号(2年目以降)へ移行、さらに条件を満たせば第3号(4年目以降)まで延長可能になります。これにより最長5年間、日本で技能を学ぶことができます。

技能実習の区分と在留資格: 第1号から第3号までの技能実習それぞれに対応した在留資格(ビザの種類)が決められています。企業単独型と団体監理型で資格名称が異なりますが、期間と内容は対応しています。以下の表にまとめます。

| 技能実習区分 | 企業単独型の在留資格 | 団体監理型の在留資格 |

| 入国1年目(技能等を修得) | 第1号企業単独型技能実習(技能実習第1号イ) | 第1号団体監理型技能実習(技能実習第1号ロ) ([外国人技能実習制度とは |

| 入国2・3年目(技能等に習熟) | 第2号企業単独型技能実習(技能実習第2号イ) | 第2号団体監理型技能実習(技能実習第2号ロ) ([外国人技能実習制度とは |

| 入国4・5年目(技能等に熟達) | 第3号企業単独型技能実習(技能実習第3号イ) | 第3号団体監理型技能実習(技能実習第3号ロ) ([外国人技能実習制度とは |

移行試験: 第1号から第2号、第2号から第3号へステップアップするには、それぞれ所定の試験に合格する必要があります。

第2号へ移行するときは学科と実技の試験に合格しなければなりません。

また、第3号(5年目)まで進める職種は「移行対象職種」として限定されており、全ての職種で5年満了までいけるわけではない点にも注意が必要です。多くの技能実習生はまず3年間(第2号まで)を修了し、その後の進路を考えることになります。

技能実習後の選択肢: 技能実習生は実習期間終了後、母国へ帰国するか、あるいは日本に残って別の在留資格に切り替えるかを選択できます。近年、日本に残って働き続けるための新たな道として 「特定技能」 という在留資格への移行が増えています。

特定技能は2019年に創設された在留資格で、人手不足分野で即戦力となる外国人が働ける制度です。技能実習を良好に修了した人であれば、試験を受けなくても特定技能1号の資格を得ることが可能です。

具体的には技能実習2号(3年間)を修了していて、かつ特定技能で働く分野が実習時の職種と関連している場合、特定技能の技能試験および日本語試験が免除されます。

この条件を満たせば、技能実習を終えた後に特定技能1号として最長5年間、引き続き日本で働くことができます ([2025年]技能実習から特定技能への移行は可能?注意点や手続きの流れを紹介)。

特定技能1号・2号: 特定技能には1号と2号の区分があります。特定技能1号は在留期間が通算5年までで家族帯同は認められません。

一方、特定技能2号になると在留期間の上限がなくなり、家族を日本に呼ぶことも可能になります。特定技能2号に移行するには、より熟練した技能を要する試験に合格する必要がありますが、建設・造船分野など一部の職種で制度化が進んでいます。

特定技能1号で一定期間働き、2号に移行して在留10年を超えると永住権取得の道も開けます。このように、技能実習から特定技能、さらに永住や高度人材へとステップアップするキャリアパスも存在します。

キャリアパスの例: 技能実習生として3年間働いたAさんが、その後特定技能に移行してさらに5年間日本で働き、技能実習で培った技術をより高度な業務に活かしている、といったケースがあります。

特定技能に移行すると転職も可能になるため(※特定産業分野内に限る)、本人の努力次第で職場を変えてキャリアアップすることも可能で。

例えば技能実習で溶接を学んだ人が、特定技能では職場のリーダーとして新人指導に携わるなど、より責任のあるポジションに就く例も増えてきました。

後述するように、実際に技能実習から特定技能に移行し、日本の会社で管理職に昇進した外国人の方も出てきています。

4. 技能実習生が特定技能に移行して管理職になった成功事例

技能実習を修了後、特定技能に移行して日本の職場でキャリアアップを遂げる外国人も現れています。

その背景には、2019年に始まった特定技能制度において技能実習からの移行組が大半を占めていることがあります。実際、2022年末時点で特定技能で在留する外国人の約8割は技能実習や留学からの移行組でした (「特定技能」在留外国人は13万915人、受け入れ上限には届かぬ公算 – キャリアパワーのブログ)。

技能実習で経験を積んだ人たちが特定技能に切り替えて引き続き働くケースが多く、新型コロナ禍で帰国できなかった実習生がそのまま特定技能に移行した例も数多くありました。

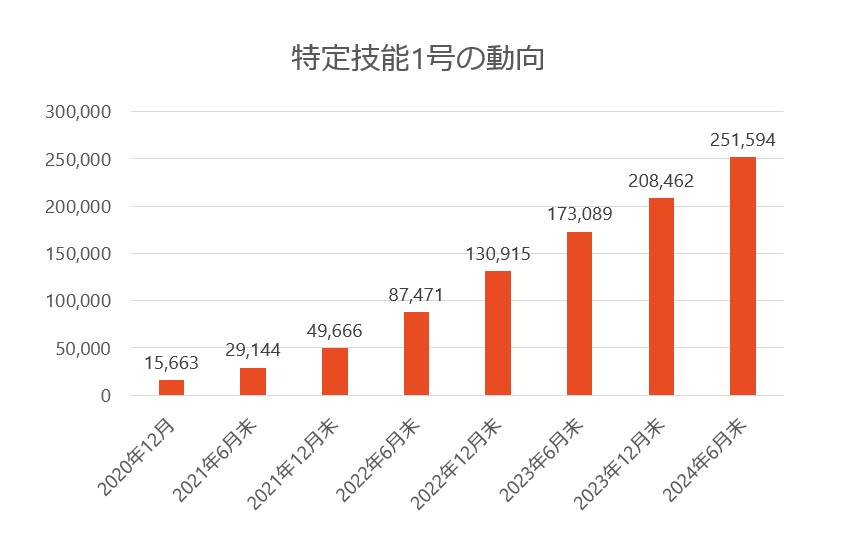

こうした流れにより、特定技能で働く外国人は2024年には25万人以上に増え、今後さらに増加すると見込まれています。

特定技能制度で働く外国人の数(特定技能1号)は、2019年に制度開始後、年々急増し、2024年6月末時点で約25万2千人に達しています (最新の特定技能外国人の人数は?受入れ人数枠や急増の理由も解説〖2024年6月末〗 | 外国人採用サポネット | マイナビグローバル)。このグラフは出入国在留管理庁による特定技能1号外国人の推移で、2019年末には数百人程度だったものが、2023年以降に大きく伸びていることを示しています。

それでは、技能実習から特定技能へ移行し、日本の職場で管理職(マネージャー)になった具体的な成功事例を見てみましょう。

- 製造業での事例: ある製造業の会社では、ベトナム出身の技能実習生だった方が特定技能に移行後、職場の班長(チームリーダー)に昇進しました。その方は技能実習で培った日本語力と技術力を評価され、ライン作業の管理や品質チェックなど管理職の重責を担うようになりました。「チームリーダーとして全力を尽くします。おかげで母国に家を建てることができました」と本人も感謝の気持ちを述べています )。このように、現場で信頼を得た特定技能の外国人材がリーダー格に抜擢されるケースが出てきています。

- 建設業での事例: 別の会社では、技能実習から特定技能に移行したインドネシア出身の方が、現場の作業リーダーとして活躍しています。その方は日頃から他の技能実習生を指導したり、作業効率の改善提案を行ったりと管理的な業務もこなしています。会社側も「近い将来には役職に就いてもらいたい」と評価しており、管理職登用を視野に入れているそうです。特定技能に移行したことで在留期間が延び、引き続き経験を積めるため、企業も外国人社員を中核人材として育成しやすくなっています。

- 介護分野での事例: 介護施設でも、技能実習から特定技能に切り替えて働き続け、リーダー職に就いた例があります。ある介護施設ではフィリピン出身の女性が技能実習3年を経て特定技能となり、介護チームのサブリーダーに抜擢されました。日本語でのコミュニケーション能力と介護スキルの高さが評価され、後輩外国人の指導役も任されています。本人は「日本人の先輩に教わったことを今度は自分が後輩に伝えたい」と意欲を見せています(※この事例は架空の例ですが、実際に厚生労働省の資料でも介護現場で技能実習生が特定技能に移行して定着している事例が紹介されています)。

これらの成功事例からわかるように、技能実習で身につけた経験と努力次第で、日本の職場で着実にキャリアアップする道が開けています。

統計データを見ても、特定技能に移行した外国人の大多数は元技能実習生であり、企業にとっても実習期間に業務に慣れた人材を引き続き戦力として活用できるメリットがあります。

今後、特定技能からさらに専門性の高い在留資格(例えば技術・人文知識・国際業務など)に変更し、会社の中核社員や管理職となる外国人も増えていくことが期待されています。

5. 技能実習制度の今後とキャリアパスの重要性

技能実習制度はその目的(国際貢献による人材育成)と実態(日本の人手不足を補う労働力)が乖離しているとの指摘があり、近年見直しの動きが加速しています (〖最新〗育成就労制度に名称変更で外国人技能実習制度を廃止に!最終報告書の内容と受け入れ企業への影響とは)。

2023年には政府の有識者会議が開かれ、現在の技能実習制度を廃止し、より実態に合った新たな制度に移行する方向で議論が進められました。

そして2024年6月、新しい制度の柱となる「育成就労制度」の創設を盛り込んだ出入国管理法の改正案が国会で可決されています(施行は2024年度以降、完全実施は2027年目標。

育成就労制度とは: 育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消して作られる新しい制度です (よくわかる解説|育成就労制度とは?いつ施行?技能実習制度との違いは? | 外国人採用サポネット | マイナビグローバル。

目的は、日本の人手不足分野における外国人材の人材確保と育成にあり、従来のような「発展途上国への技能移転」という建前よりも、日本国内の労働力需要に応える制度設計となる見込みです。

具体的な変更点としては、対象分野を特定技能制度の分野に限定し、技能実習・特定技能が一体的に運用されるようになります。これにより、これまで技能実習では認められていなかった業種(例えば運送業や林業など)も含め、受け入れ分野が見直される予定です。

また新制度では転籍(転職)が一定条件下で可能となります。例えば「同一の受け入れ先で1年以上働いた場合」など一定の要件を満たせば、本人の希望で他の企業へ移ることが認められる方向です。

この変更により、パワハラや低賃金など問題のある実習先から逃れられず失踪者が発生していた現状の改善が期待されています。

さらに、悪質な監理団体への対策強化や、日本語教育の充実なども検討されています (〖最新〗育成就労制度に名称変更で外国人技能実習制度を廃止に!最終報告書の内容と受け入れ企業への影響とは)。

キャリアパスの重要性: 新しい育成就労制度では、外国人材が中長期的に日本で活躍できるキャリアパスを作ることが目標の一つとなっています。

技能実習から特定技能、その先の永住や高度人材への道筋が明確になれば、外国人労働者のモチベーションも高まり、企業にとっても貴重な人材を長く確保できるメリットがあります。

実際、外国人労働者が職場で長く働くためにはキャリア開発の支援が不可欠だと指摘されています。例えば、働きながら技能検定や資格取得に挑戦できるように研修の機会を提供したり、一定の経験を積んだら昇進のチャンスを与えたりすることが大切です。

企業側がそうしたキャリア支援を行うことで、外国人労働者の定着率が向上し、結果的に企業全体の生産性アップにもつながります。

今後の展望: 現行の技能実習制度から育成就労制度への移行がスムーズに進めば、外国人技能実習生だった人たちが日本でステップアップしやすい環境が整うでしょう。

例えば、最初の数年間は育成就労制度のもとで日本の職場文化や基礎技能を身につけ、その後特定技能や新たな在留資格に移行して専門スキルを発揮するといったキャリアパスが一般的になるかもしれません。

将来的には、外国人が日本企業でチームリーダーやマネージャーとして活躍する姿も今以上に増えることが予想されます。実際に「外国人社員の活躍事例」として、製造業でベトナム人の係長が誕生したり、介護施設で外国人スタッフが現場責任者を務めたりするケースも出てきています。

そうした先輩の姿は、これから来日する後輩技能実習生にとっても大きな励みとなるでしょう。

最後に、技能実習生本人にとってもキャリアプランを早めに描くことが重要です。来日前に日本語を勉強しておく、実習中に資格取得を目指す、日本人社員との交流を通じてマネジメントの素養を身につけるなど、努力次第で道は開けます。

企業と受け入れ団体、そして本人の三者が協力し合い、明確なキャリアパスを示していくことで、技能実習制度から新制度への移行期を乗り越え、外国人材が日本で安心して成長できる環境を作っていくことが大切です。

それがひいては、日本社会・経済の発展にもつながっていくでしょう。外国人技能実習生の皆さんが将来に希望を持ち、日本でキャリアアップできるよう、受け入れ側もしっかり支援する必要があります。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772241771)