1.はじめに

令和5年5月31日、国土交通省は自動車整備業の担い手不足への危機感から、人材確保の対策について取りまとめを行いました。

これは、「募集」、「定着」、「育成」の3つの観点から具体的な施策を取りまとめたものになり、例えば「募集」の観点からはPR強化や体験、「定着」の観点からは職場ガイドラインの作成、「育成」の観点からは最新技術の研修に対する支援などが盛り込まれています。

いずれも官民が協力して行わなければならない切迫した状況であると結論づけています。

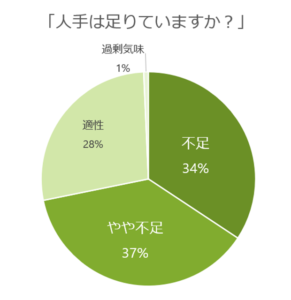

また、下のグラフをご覧ください。現場からも人手不足と感じている割合が7割以上を占めることが分かりました(調査期間2024年5月27日~2024年7月12日)。

10年程前は、自動車保有台数が逓減していくだろうと予想され、市場規模は縮小していくものという論調がありました。

しかし、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のデータを参照すると、むしろ自動車保有台数は増加傾向にあり、市場規模も拡大している状況です。それにも関わらず、自動車整備士が減っているという状況が分かります。

このことから、自動車整備士業界における人材不足は今後ますます加速していくものと思われます。

この状況を打破するべく、採られている施策の一つが外国人雇用です。ただ、「職場に馴染んでくれるだろうか」「真面目に働いてくれるだろうか」「トラブルは起こさないだろうか」などの不安から、外国人雇用に躊躇している事業者の方は多くいらっしゃいます。

この点、技能実習生のほとんどは基本的にとても真面目で前向きに仕事を覚えます。また、日本人と同じように扱い、接することで職場にすぐになじむケースがほとんどです。ですから、通常はそのような不安は杞憂に終わることが多いです。

また、外国人雇用を通じて、社内体制の整備(就業規則、賃金台帳や36協定の整備など)や業務マニュアルの整備がなされ、労働環境や業務改善に繋がるケースもあります。

何より職場に新しい風が吹き込まれます。あるベテラン社員が、「若い実習生を見るだけで活力が湧く」とモチベーション向上に繋がっているケースが実際にありました。

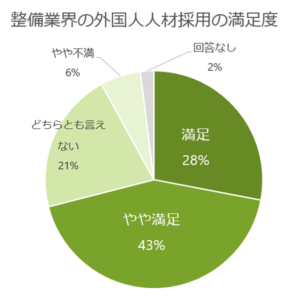

そのことを裏付けるように、技能実習生もしくは特定技能を採用した企業の約7割以上が満足していると回答しています。

今後、自動車整備業界において、外国人雇用については避けては通れないテーマであると思います。

そこで、本記事では自動車整備業を取り巻く現状やこれからの課題、その対策と外国人雇用について以下解説します。

2.自動車整備業の現状

自動車整備業の現状として、若者の車離れによる整備士志願者の減少、整備要員の高齢化、整備事業における後継者不足があり、いずれも人手不足につながる問題です。

以下、それぞれ解説します。

(1) 若者の車離れと整備士志願者の減少

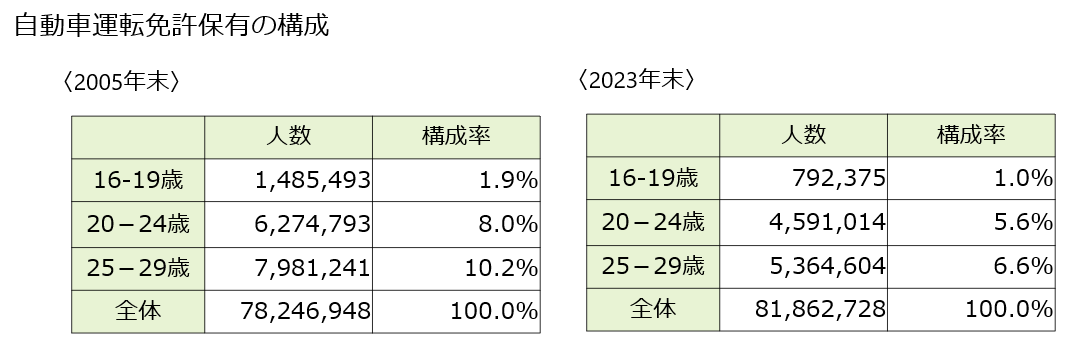

若者の車離れが指摘されて久しいです。趣味や娯楽の多様化により、車を持つことだけがステータスになっていない現状があります。この点、以下に自動車免許保有の構成を表にしてみました。

(「警察庁 運転免許統計」参照)

2005年末には29歳以下の割合が20%を超えていましたが、2023年末にはわずか13.2%にとどまっています。

この表からそもそも車を運転しなくても良いという若い人が増えている様子が分かります。

なお、2005年の29歳以下の人数が39,874,000人であったところ、2023年は約8割の32,396,000人ですので、29歳以下の人数がそもそも減少していることが影響していることも否めません。ただ、それ以上に人数が免許証保有の割合が減っている様子が分かります。

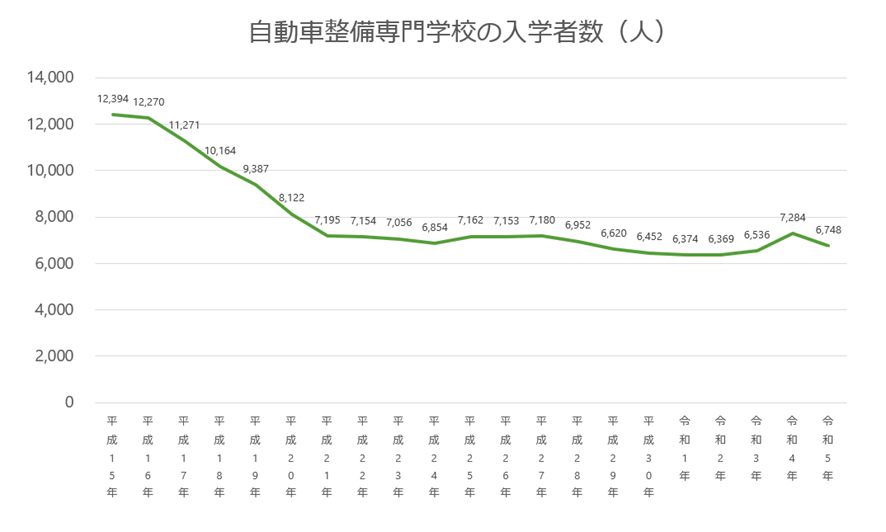

また、この車離れを反映してか、平成15年には12,000人いた自動車整備専門学校への志願者も6,748人と約44%減となっています。

(2) 整備要員の高齢化

整備要員の平均年齢が上昇し続けています。令和5年度は51.7歳であり、平成30年から約2歳上昇している状況です。自動車整備士の志望者が減少していることもあいまって、この高齢化に拍車をかけています。

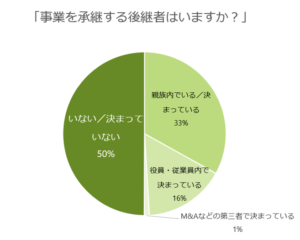

(3)自動車整備業界における後継者不足

事業承継において後継者不足の問題は、自動車整備業界に限ったものではありません。この点、中小企業白書によると、近年のM&Aの増加からこの後継者不足の問題は収束の方向へ向かっており、同時に親族内承継より第三者承継が上回るという状況になっています。

つまり、M&Aがこの後継者不足の解決策として機能しているものと考えられます。

この点、自動車整備業界においては、M&Aによる承継がわずか1%とまだまだ少ないことが分かります。後継者がいないと回答している事業者が約半数にも及ぶことから、この後継者不足の問題はまだまだ解決の方向へと向かっていないことが分かります。

3.人材不足への対応

人材不足への対応として、大きく2つに分けられます。1つ目は国内人材の増加と2つ目は外国人人材の雇用になります。

(1) 国内人材の増加

国内人材の増加については、冒頭で述べた通り官民が協力して力を入れているところになります。具体的には国際フォーラムなどでの出店やイベント開催、運輸局が高校に訪問するなどして整備士の魅力を伝えています。

(2) 外国人人材の雇用

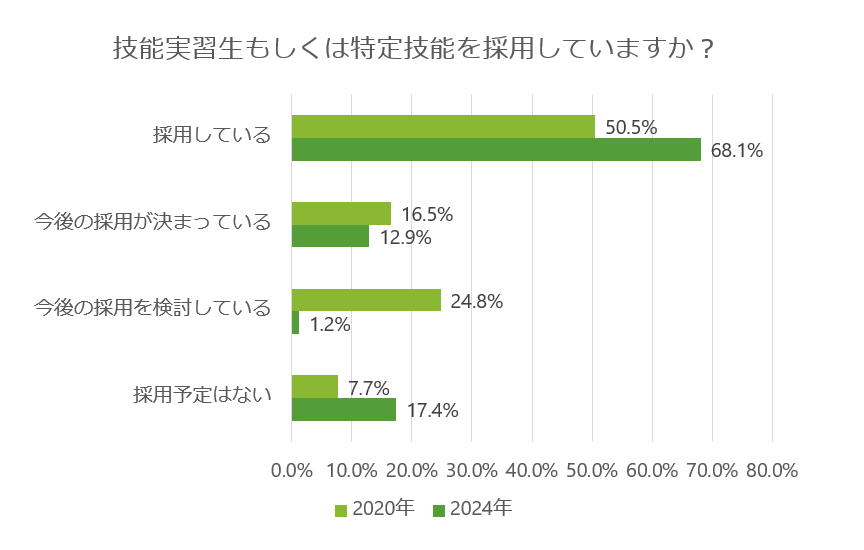

フォーバル・日本自動車整備商工組合連合会の調査によりますと、外国人人材雇用の割合は増加傾向にあることが分かりました。

下の表からは、2020年から2倍以上の採用状況であることが分かります。

ただし、7割以上の企業が人材不足と訴えていることを鑑みると、外国人を採用している企業がわずか17.4%に留まっているのも少し解せません。

この点、恐らくですが、外国人雇用に対する不安感が勝り、人材不足への対策に踏み切れていない事業者の方が多いのではないかと推測されます。そうであれば、この外国人雇用についてはまだまだニーズがあると考えられます。

4.自動車整備業のこれから

(1) 外国人人材との向き合い

人材不足と言われて久しいなか、いまだに外国人人材採用に踏み切れていない事業所が多いと感じています。

基本的にみんな真面目で一生懸命仕事を覚えようとします。トラブルがあるとすれば、企業側が実習生を日本人と区別してしまい、差別的な対応をとることで生じることがほとんどです。

ただ、誰しも見た目で判断され、差別的な対応をとられたら不満が残るのは当然です。この点は日本人でも同じでしょう。

日本人と同等に扱い、接する。この点を守れば、たいていのトラブルは回避することができます。

(2) 新技術への対応

自動車業界の技術の革新には目覚ましいものがあります。その進展に伴って自動車整備士に求められるものも変わっています。

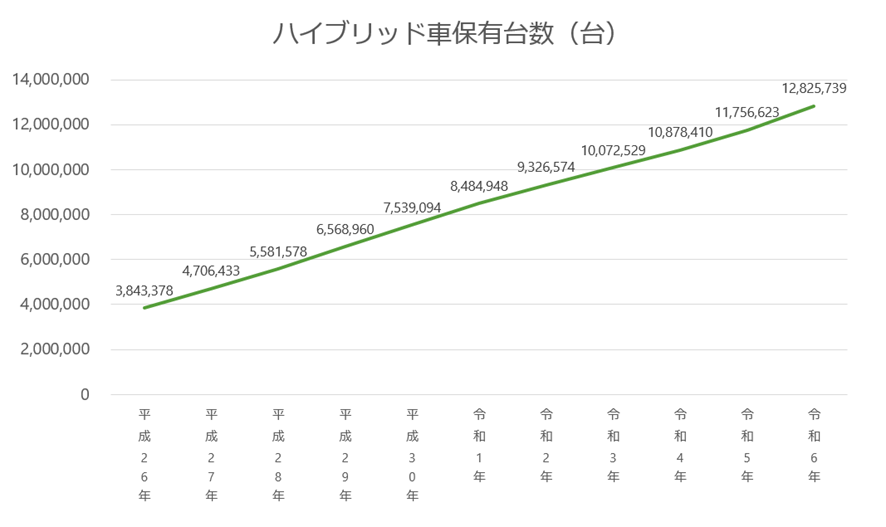

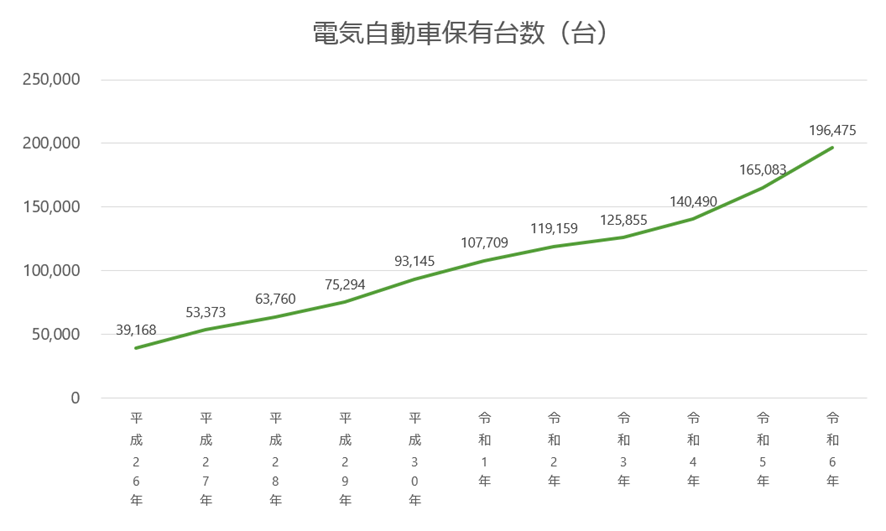

ハイブリッド車は年々車種が増え、人気を増し、現在は更なる増加傾向にあります。また、一旦増加が落ち着いたとみられた電気自動車もいまだに増加傾向にあります。

(「一般財団法人 自動車検査登録情報協会」参照)

また、2021年10月からは、全ての車両に対してOBD(オンボード・ダイアグノシス)診断が義務化されました。

自動車整備士は、この自動車業界の情勢を見ながら日々研鑽を行わなくてはなりません。

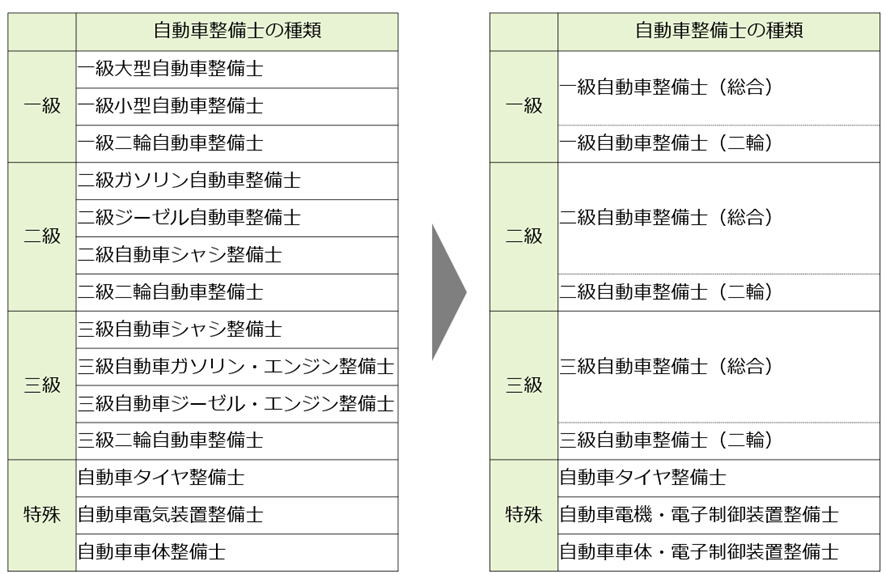

(3) 自動車整備士資格の法改正

令和4年5月25日、国土交通省は、自動車整備士の育成促進の一環として自動車整備士の資格について大幅な見直しを行いました。

資格の建付けをシンプルにし、技術促進に則したより実践的な整備士を育成する趣旨です。

実務経験期間に対しての柔軟な運用や1級自動車整備士と2級自動車整備士との区別の明確化について、今後更なる議論を重ねていく予定です。この動向についても注視したいと考えます。

5.まとめ

自動車整備業界の人材不足は深刻です。この人材不足を補う施策は2つしかありません。国内の需要を増やすか国外から採用するかです。

ただ、国内の需要増加については大きな問題があります。日本はただでさえ超少子高齢化社会であり、若い担い手が年々減少しているという問題です。

これ自体は自動車整備業界に限った問題ではありません。もちろん自動車整備業界の魅力を高め、自動車整備士の志望者を増やしていくことは重要ですが、減少を止めることはできず、緩やかにするに過ぎないものと考えられます。

そうであれば、今後、自動車整備業界において、外国人人材をどのように活用していくかというテーマは非常に重要です。

この点、実際には外国人雇用に対する不安感が勝り、採用に踏み切れていない事業所がほとんどです。ただ、その多くが誤解から生じたものです。

約7割の事業者が「満足している」と答えた通り、実際にはメリットを享受しているケースが非常に多いと感じています。

人材不足に悩まれている方は、是非一度相談して頂くことをおススメします。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772236814)