近年、技能実習生は増加の一途をたどっています。技能実習計画認定の数を見ると、2023年12月末には、初めて40万件を突破しました。

そんな技能実習制度ですが、本来外国人労働者に日本での技術や知識を学ばせて母国に技術を持って帰って頂く「国際貢献」を目的としていたところ、近年その趣旨とは異なる形で利用されてきたという問題があります。

具体的には、「労働力の需給の調整」に利用されているのではという問題です。そこに付随して、ブローカー関与による借金や人権侵害によるトラブルや失踪の発生などの問題が発生し、メディアにも多く取り上げられてきました。

(「出入国在留管理庁HP」参照)

そこで政府は、2024年6月14日、技能実習制度を抜本的に見直し、国際貢献ではなく人材確保・人材育成を目的とした育成就労制度を新設するための関連法の改正を国会で可決、成立させました。

つまり、育成就労制度は、現行の技能実習制度の問題点を改め、発展的に解消させることを目的とした制度です。

本記事では、新たに導入される育成就労制度について、技能実習生制度の問題点や法改正の背景を交えながら、分かりやすく解説します。

ー 目次 ー

1.育成就労制度の概要と法改正のスケジュール

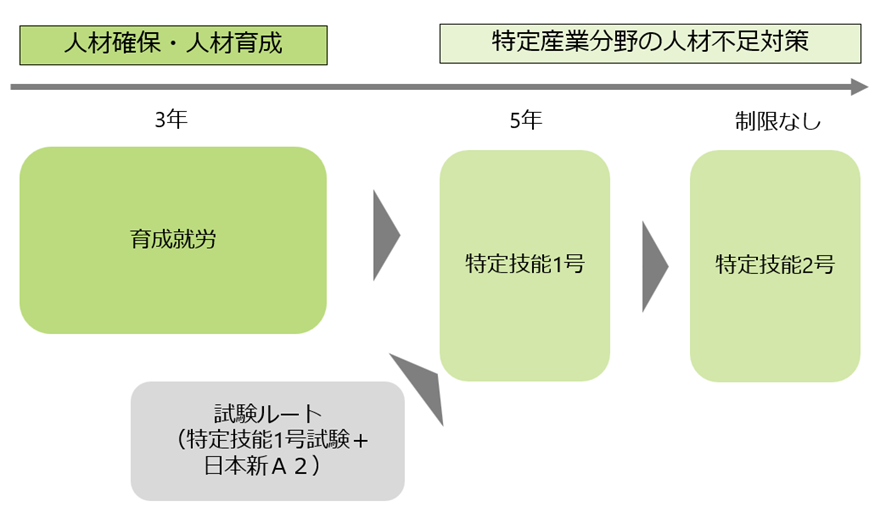

育成就労制度は「人材確保」と「人材育成」を目的とした制度です。従来の技能実習制度では、この「人材育成」を母国へ技術を持ち帰ることができるために行うとされていましたが、育成就労制度の「人材育成」の意味は異なります。

育成就労制度の「人材育成」は、特定技能になるために育成するという意味です。つまり、日本で人材不足とされている特定産業分野について、その人材不足を補う人材を育て、そのための「人材確保」を行うことが育成就労制度の目的になります。

つまり、育成就労制度は労働力人材不足への対策として利用することが前提になっています。

この点、技能実習制度では「労働力の需給の調整」に利用してはならないという大原則があり、労働力人材不足としての利用はできないことが前提とされていましたから、この制度の大変革点と言えます。ここが全てと言っても過言ではありません。

(「厚生労働省 育成就労制度の概要」参照)

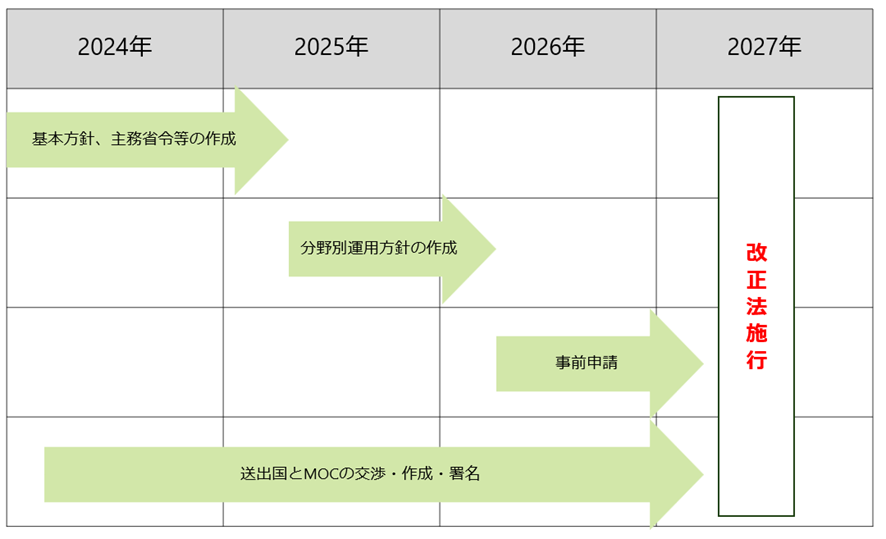

今後の法改正のスケジュールは以上の通りです。2027年に施行予定で、まだまだ調整の段階ではあります。

2025年は分野別運用方針が作成されるということで、概ねその細かい方向性が決まってくるものと思われます。この動向にも注視したいと思います。

次に、今回の法改正がなぜ行われたかについて、その経緯について説明します。

2.なぜ法改正されるのか?

技能実習生制度は2010年に導入された在留資格で、外国人に対して日本の技術や知識を伝え、母国での発展に役立てることを目的とした制度です。

この制度はもともと「研修」制度であり、目的の趣旨は技術継承を伴う実地研修で、労働者として扱われないという問題がありました。

つまり、労働基準法の対象外となるということです。技術継承に満たない作業ばかり行わせたり、残業や夜勤をさせたりする企業が存在しており、メディアでは「現代の奴隷制度」と取り上げられたこともありました。

そのような問題点を解消するために成立したのが現在の在留資格「技能実習」です。不正行為の罰則化や監理団体への規制、なにより技能実習生が労働基準法の適用対象となることが明記されることとなりました。

その後も技能実習生の失踪が取りざたされ、監理団体や企業への取り締まりが強化されるなどの様々な変遷を経て、現在の技能実習制度の形へと変わっていきました。

この技能実習制度は、曲がりなりにも外国人労働者を受入れてきたという歴史があります。ただ、この制度の大きな問題点として、「労働の需給の調整」に用いてはならないことから、人材不足にこの制度を適用できないというところがあります。

ただ、現在、日本は深刻な人材不足に対応せざるを得ない状況があり、官民一体となって対策に講じる必要がある状況です。

実態として技能実習制度を用いることで、この人材不足に対応せざるを得ない状況であることから、この歪な状況を脱するべく、抜本的に制度を見直す必要性が生じました。

そこで、技能実習制度を発展的に解消させ、「人材の育成」と「確保」を目的とした育成就労制度を成立させたというのが今回の法改正の経緯です。

3.育成就労制度の概要

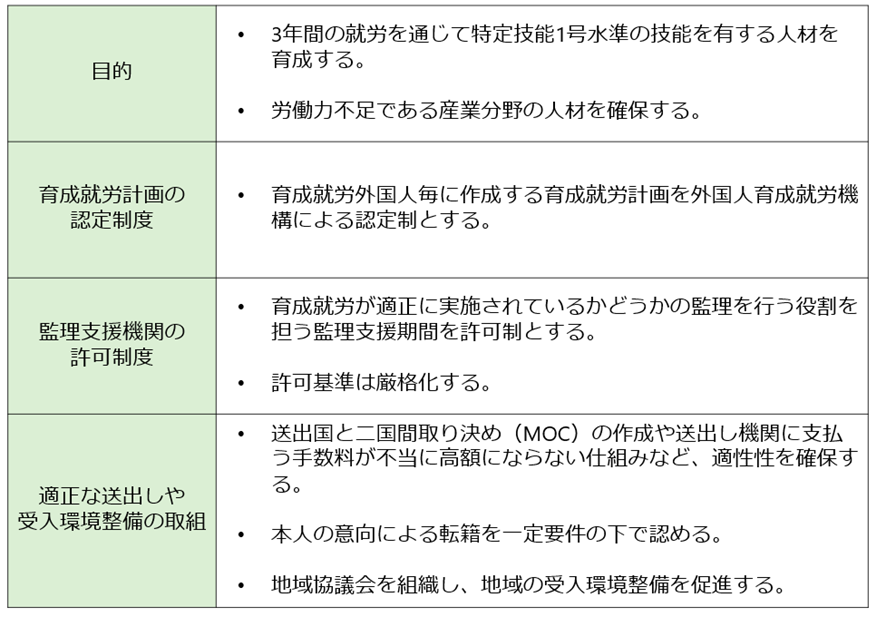

以下の表は、厚生労働省が発表している育成就労制度の概要です。

(「厚生労働省 育成就労制度の概要」参照)

(1) 育成就労制度の目的

育成就労制度の主要な目的は、次の2つです。

①人材育成

3年間で特定技能1号水準になる人材まで育て上げることが、第一の目的となります。そのため、育成就労制度と特定技能制度の産業分野は完全一致することとなります。

また、育成就労計画も特定技能1号の水準に達するというゴールが明確化されたことにより、より段階的にスキルアップを行うことができるような計画が求められるはずです。

この点、従前の技能実習制度の目的は母国に技術を持ち帰ることであったため、特定技能制度との分野の違いがあり、技能実習計画も段階的なスキルアップというよりは、その特定の作業の審査基準を満たせるかどうかに焦点がありました。

特定技能への道筋や目的が明確になることで、より効率的な人材育成が可能となります。

②人材確保

特定技能の目的は、日本で労働力不足と言われている産業分野に対して、外国人労働者がそれを補うことです。その前提として、外国人労働者には労働力に資する技能や日本語能力が求められます。

つまり、技能が無く日本語能力が低い外国人労働者は、特定技能の対象となり得ないのです。いきなり特定技能の在留資格を取得する外国人労働者もいますが、訓練を行うことができる環境を提示することで、より幅広く人材を集めることが可能となります。

将来的に日本の労働力不足を補うため早い段階で人材を確保することが、この育成就労制度の第二の目的となります。

(2) 育成就労制度の認定制度

育成就労計画を外国人育成就労機構による認定を必要とする制度が想定されています。この点、技能実習制度においても同様に、技能実習計画を機構による認定が必要とされているので、当該制度を踏襲しているものと考えられます。

(3) 監理支援機関の許可制度

監理支援機関について許可制度が導入されます。この点、技能実習制度の監理団体も許可制度があるので、当該制度を踏襲するものと思われますが、厚生労働省の「育成就労制度の概要」を見ると、「基準を厳格化」と明記しております。

ただでさえ現行の許可の基準は厳格だと言われているので、今後は優良な監理支援機関のみ生き残っていくと想定されます。

(4) 適正な送出しや受け入れ環境整備の取組

厚生労働省は、「育成就労制度の概要」において、送出し機関の適正性確保を明記しています。二国間取り決め(MOC)の作成や送出し機関に支払う手数料が高額にならない仕組みの導入を検討しています。

これは、現在起こっている技能実習生の失踪問題や借金問題を意識しているものと思われます。

転籍の要件を緩和する、地域協議会を組織するなども失踪を防ぐ、相談窓口の設置や関わり合いをより密にすることが目的としているものと考えられます。

育成就労制度の目的は人材育成と人材確保ですが、今般の改正では技能実習制度の問題を改める取組についても積極的に行う姿勢が見られます。

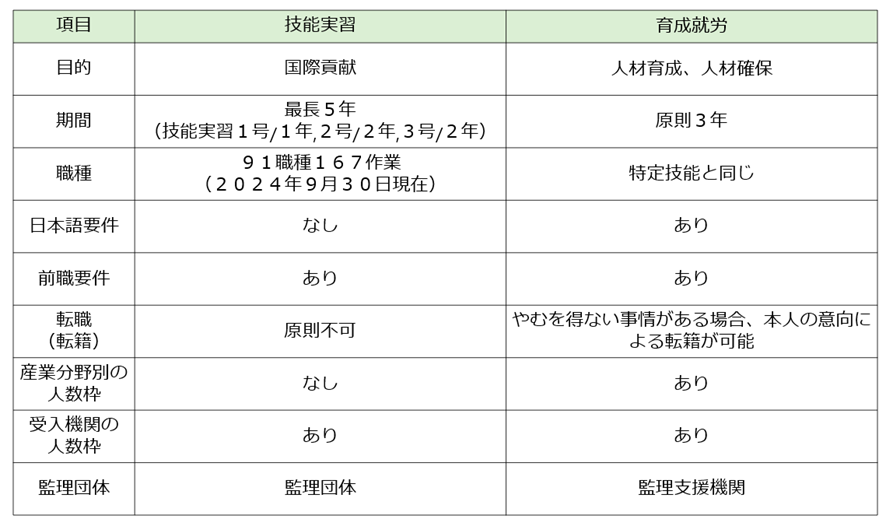

それでは、改めて技能実習制度と育成就労制度の違いをまとめてみます。

4.育成就労制度と技能実習制度との違い

技能実習制度と育成就労制度の違いは以上の通りです。

目的や期間、職種の違いについては以上述べてきたとおりですが、改めて取り上げたいのが転籍の可否についてです。

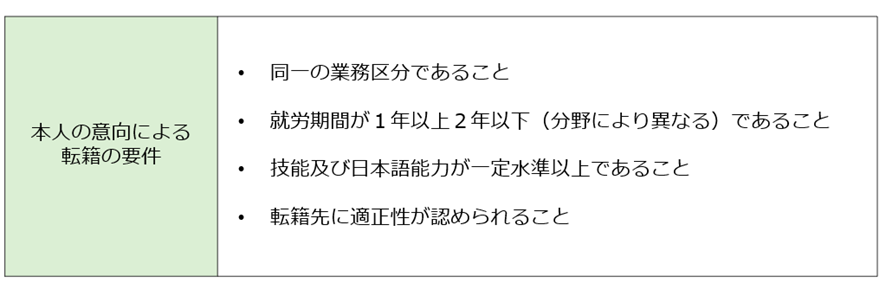

転籍が可能となるのは、①やむを得ない事情がある場合と②本人の意向のよる場合の2つです。

(1) やむを得ない事情がある場合

現行の技能実習制度においても「やむを得ない事情がある場合」の転籍は認められていますが、育成就労制度では、この「やむを得ない事情」の範囲を明確化し、手続きを簡素化する予定です。

(2) 本人の意向による場合

本人の意向による転籍が可能となりますが、以下の要件が定められる予定です。

(「出入国在留管理庁HP」参照)

当初、就労期間は1年とされていましたが、地方企業から賃金水準の高い都市部に外国人人材が流出してしまうという懸念から、1年以上2年以内に延長されました。

また、そのような懸念を払拭すべく、転籍における補償制度の導入や過度の引き抜き防止のための取組みも検討されています。

さらに、転籍が容易になることによる悪質なブローカー増加の対策として、外国人を不法就労させた際に成立する「不法就労助長罪」の法改正が行われます。

具体的には、現行「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」であるところ、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」と厳罰化する予定です。

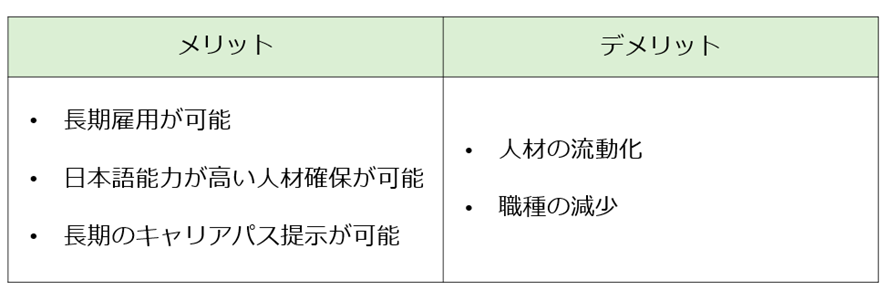

5.育成就労制度のメリット・デメリット

以下に育成就労制度のメリットとデメリットをまとめました。

メリットとしては、特定技能1号の水準までの育成を念頭に置いたことで、長期雇用が可能となり、日本語能力が高い人財確保や長期のキャリアパス提示が可能となってことが挙げられます。

対して、デメリットとしては、転籍の緩化による人材の流動化や、特定技能の産業分野と完全一致することによる職種減少があげられます。

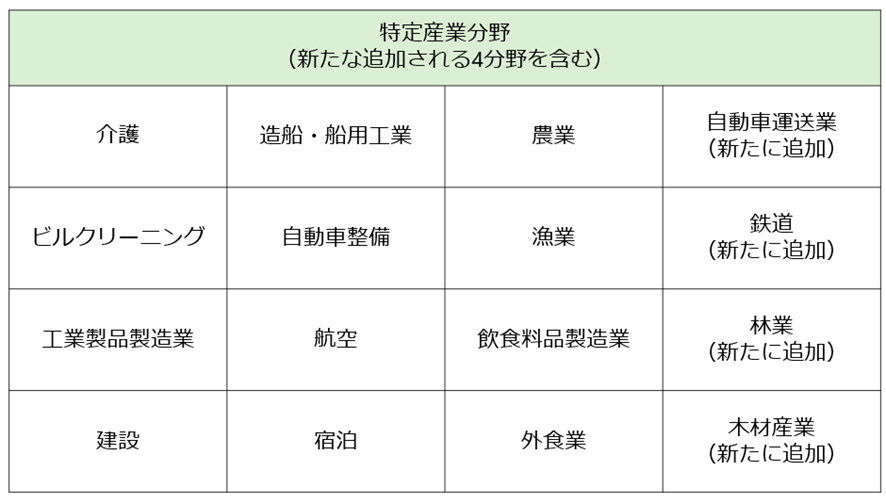

6.対象職種

育成就労制度で指定される対象職種は以下の通りです。

特定技能の産業分野と一致させることにより、より計画的に人材育成を行うことが可能となります。ですので、一貫性を確保する趣旨から他の分野をまたいで働くことはできません。

また、季節性のある分野(農業や漁業の分野など)については、派遣の形態で育成就労を実施することもできるよう検討が進んでいます。

7.まとめ

ここまで、育成就労制度の概要や技能実習制度との違いについて詳しく解説してきました。

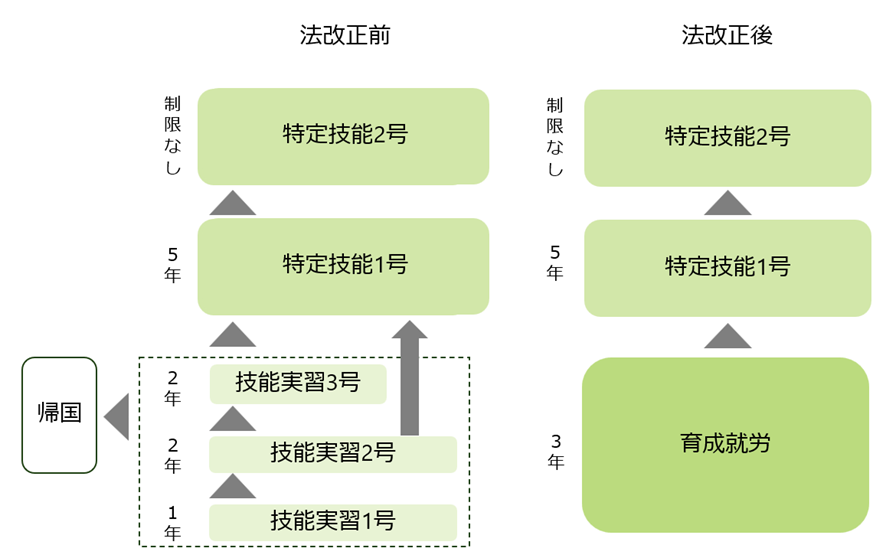

その中でも技能実習制度との違いとして特筆したいのが、育成就労制度は外国人労働者に対し、新たなキャリアパスを提示することになる点です。

当組合が支援している企業では、すでに技能実習生に対して日本でのキャリアパスを明示し、管理職になるための道筋を説明しているところもあります。

育成就労制度はその点、将来の特定技能1号の水準に達するという目的が明確化されているので、特定技能1号、その後に2号となる道筋についても考えていく必要があります。

この点、法改正前と改正後の違いを見てみましょう。

上の図の通り、育成就労制度は特定技能につなげるための制度で、帰国が前提となっていないことからキャリアパスを明示しやすくなります。

企業がこの制度を活用するためには、労働環境の整備とともに、教育・研修の体制を充実させることが重要です。これにより、外国人労働者のスキル向上が促進され、企業自体も制度整備により業務の効率化が図ることも可能です。

何より、企業として多様性を受け入れる環境を作り、一人一人の個性を活かす取り組みが可能となります。実際に特定技能の外国人労働者が管理職に就いて、日本人労働者をマネジメントしている企業もあります。

外国人労働者の新たなキャリアパスを考えることは、企業の新たな将来像を考えるきっかけにもなります。

この育成就労制度を通して新たな企業像を描いていくのも良いかもしれません。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1768513648)