1.はじめに

特定技能制度が始まったのが2019年ですので、本年で5年が経ちます。特定技能1号が最長5年であることを考えると、これから特定技能2号への移行を実施するケースが増えていくことが予想されます。

期限を延長するためには、特定技能2号へ移行する必要があります。ただし、特定技能2号へのハードルは極めて高い印象です。

というのも、特定技能2号は家族帯同が可能で、更新を続ければ実質永年で定住することが可能になるなど殆ど日本人と変わらない扱いを受けることができることから、むやみにハードルを下げることはできません。

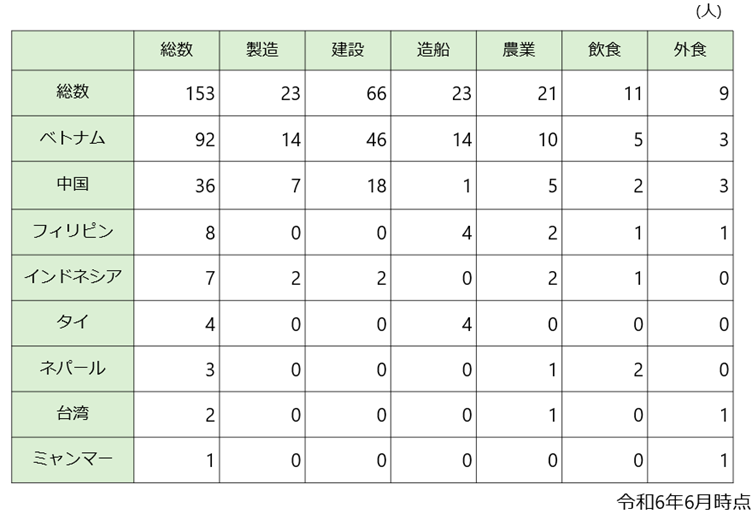

令和6年6月時点の特定技能2号の人数は以下の通りです。

(「出入国在留管理庁HP」参照)

上の表を見ても分かる通り、人数はまだまだ少ない状況です。

始まったばかりの制度ですので何とも言えませんが、今後特定技能2号への移行について、より重要視する必要があるように思います。

そこで、本記事では、特定技能2号への移行に焦点をあてて解説します。

2.特定技能1号、2号とは

特定技能とは、日本の労働者不足に対応すべく設けられた在留資格の名称です。その中でも熟練の技術を身に付けていると考えられる場合に、特定技能2号の資格が与えられる形になっています。

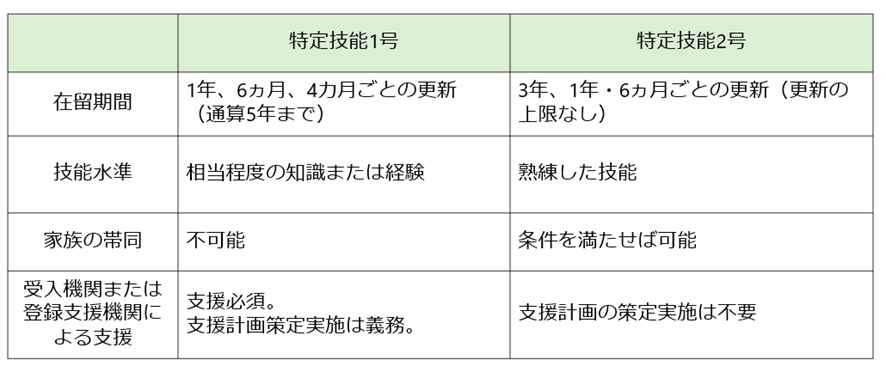

特定技能1号と2号の違いは以下の通りです。

特定技能1号は、労働者の人手不足の解消を目的とした制度です。通算5年までという在留制限を設けており、その他登録支援機関が必要などの一定の制限があります。

特定技能2号は、熟練した技能が求められる制度です。家族帯同が可能となり、定期的更新で実質永住が可能となり、加えて登録支援機関のサポートも不要となるなど、特定の分野に限ってですが、日本人とほとんど変わらない扱いを受けます。

その点が、特定技能2号へのハードルの高さを表していると言えます。

それでは、特定技能2号になるためには何が必要となるでしょうか。

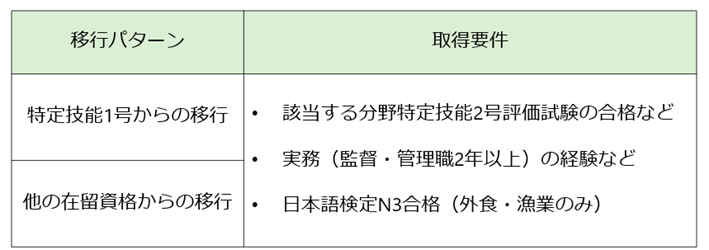

3.特定技能2号になるには

特定技能2号になるためには、その分野において熟練した技能があるか否かが問われています。分野問わず一貫した要件があるわけでは無く、分野ごとに要件が異なるので注意が必要です。

例えば、自動車整備業は、特定技能2号評価試験を受ける場合には実務経験が3年以上必要ですが、自動車整備士技能検定試験2級を受ける場合には実務経験は不要です。

また、農業は特定技能2号評価試験を受けるとともに実務経験(管理者は2年以上、管理者以外は3年以上)が必要になります。

以上のように、その分野によって要件が異なるので、特定技能2号へ移行を考える場合には、その要件についても事前に確認したほうが宜しいでしょう。

4.特定技能2号評価試験とは

特定技能2号の「熟練」である状態を図るために、各分野に特定技能2号評価試験が設けられています。

ただし、分野ごとに省庁の管轄や試験の実施機関が異なることを原因として、各分野でその試験の内容やレベルにかなりのばらつきがあります。

そこで、以下、各分野の合格率をまとめてみました。

| 分野 | 合格率 | 実施機関 | |

|---|---|---|---|

| ビルクリーニング | 27.3% (2024年8月実施) |

公益社団法人ビルメンテナンス協会(https://www.j-bma.or.jp/) | |

| 製造 | 機械金属加工区分 | 46.9% (2024年2月実施) |

経済産業省( https://www.sswm.go.jp/) |

| 電気電子機器組み立て区分 | 34.8% (2024年2月実施) |

経済産業省( https://www.sswm.go.jp/) | |

| 金属表面処理区分 | 25.0% (2024年2月実施) |

経済産業省( https://www.sswm.go.jp/) | |

| 建設 | 土木 | 17.0% (2024年11月実施) |

一般社団法人建設技能人材機構(https://jac-skill.or.jp/) |

| 建築 | 24.0% (2024年11月実施) |

一般社団法人建設技能人材機構(https://jac-skill.or.jp/) | |

| ライフライン | 17.0% (2024年11月実施) |

一般社団法人建設技能人材機構(https://jac-skill.or.jp/) | |

| 造船 | 100.0% (2023年10月実施) |

ClassNK(https://www.classnk.or.jp/hp/ja/) | |

| 自動車整備業 | 3.4% (2024年7月実施) |

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(https://www.jaspa.or.jp/) | |

| 航空業 | 45.1% (2024年10月実施) |

日本航空技術協会(https://exam.jaea.or.jp/) | |

| 宿泊分野 | 12.5% (2024年10月実施) |

一般社団法人宿泊業技能試験センター(https://caipt.or.jp/) | |

| 農業 | 耕種農業全般 | 27.4% (2024年7月実施) |

ASAT(https://asat-nca.jp/) |

| 畜産農業全般 | 48.1% (2024年7月実施) |

ASAT(https://asat-nca.jp/) | |

| 漁業 | 漁業 | 42.9% (2024年8月実施) |

一般社団法人大日本水産会(https://suisankai.or.jp/) |

| 養殖業 | 50.0% (2024年8月実施) |

一般社団法人大日本水産会(https://suisankai.or.jp/) | |

| 飲食料品製造業 | 55.8% (2024年10月実施) |

一般社団法人外国人食品産業技術評価機構( https://otaff.or.jp/) | |

| 外食 | 60.3% (2024年10月実施) |

一般社団法人外国人食品産業技術評価機構( https://otaff.or.jp/) | |

50%を超えるような分野もあれば、自動車整備士業のように3.4%と非常に低い分野もあります。ちなみに、自動車整備業は29人の受験者に対してわずか1人という合格者数でした。

まだまだ始まったばかりの制度ではありますが、このばらつきは相当なものであり、試験としての公平性にやや疑義があります。試験の信頼性にも関わる重要な問題であると考えています。

5.まとめ

2024年3月29日、特定技能の外国人の受け入れ枠の上限数等について閣議決定がありました。2024年度から5年間の上限を82万人に設定し、国内の労働力不足に対応しようという考えです。

今後外国人労働者を受け入れていくという方針は明確に打ち出されていますが、特定技能2号評価試験の動向を見たところ、必ずしも一枚岩ではないように感じています。

確かに、試験の信頼性を担保しながら政策の方針に沿っていくことは相当なバランス感覚が必要です。ただし、その違いは、バランス感覚の違いというよりも、外国人労働者の受け入れを前提にするのか、それとも受け入れないことを前提とするのかというスタンスの違いが大きく表れているのではないでしょうか。

特定技能制度自体、まだまだ始まったばかりで断定することはできませんが、この試験という切り口から日本の業界のスタンスを図るのは面白いと感じています。

今後も、特定技能2号への移行に着目しながら日本の外国人労働者への施策への取り組みに注目したいと思います。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1768513887)