1.はじめに

技能実習生を円滑に受け入れるには、十分な事前準備と細やかなサポートが大切です。どのような受入方法やサポート方法が必要か悩む経営者は多いです。

快適な生活環境を整えるためにも、専門機関によるサポートの利用や企業による独自のサポートが効果的です。

以下押さえておきたいポイントを示します。

- 受入体制の構築

- 生活面の様々なサポート

そこで、本記事では、技能実習生をどうしたら上手に馴染ませることができるか、様々な受入方法やサポート方法について詳しく取り上げます。

この記事を読めば、技能実習生受け入れへの不安を一掃することができるでしょう。

2.技能実習生の受入方法

せっかく採用した技能実習生が会社に上手く馴染めず、失踪してしまうという最悪のケースは避けたいものです。

技能実習生の採用を決めて実際に働いてもらうための準備期間として、通常半年以上かかることを踏まえても、いかに上手く会社に馴染んでもらえるかは非常に重要なことといえます。

もちろん、監理組合がそのサポートを行うのですが、監理組合にも様々な組合があるので、そのすべてを任せてしまうのは考えものです。

それでは、受入れ企業として何ができるでしょうか。

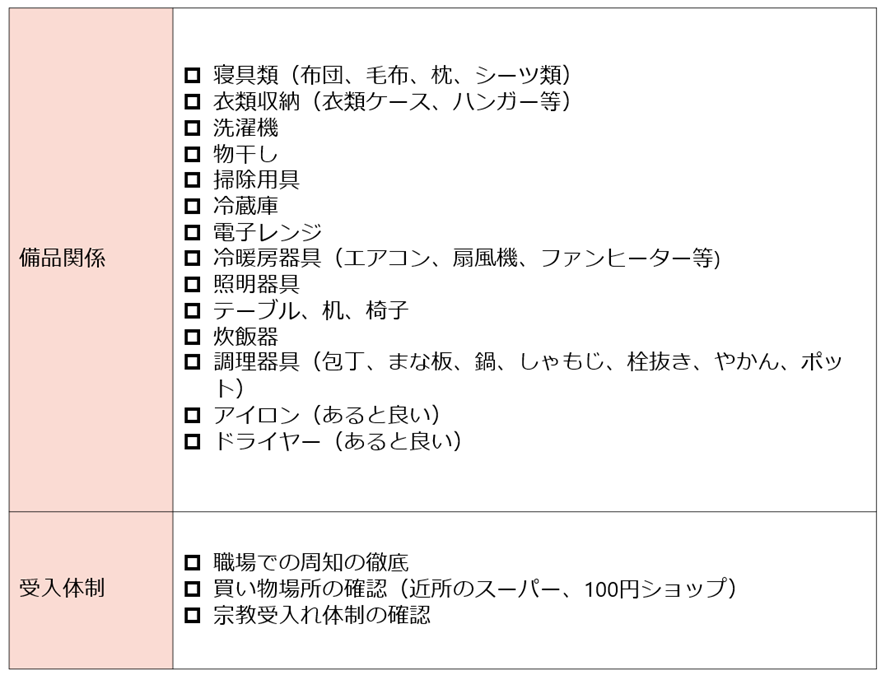

受入れ準備を行うためのチェックリストを作成しましたので、是非参考にしてみてください。

備品関係はもちろん大事ですが、社内の受入れ体制を整えることも重要です。職場で技能実習生に対する対応や留意点の周知徹底を行いましょう。

その場合、母国の考え方や文化などについても確認することが大事です。インドネシア人の技能実習生について違う記事で詳しく書いていますので、参照してみてください(インドネシア人の技能実習生を上手に雇う方法)。

また、買い物場所の確認も重要です。原則として、日本では自身で食事をとってもらいます。案内しやすくするために、近くのスーパーなどを下見しておくと良いでしょう。

技能実習生の中では100円ショップが人気です。いざ聞かれて困らないように、近くに100円ショップがあるかどうかについても事前に調べておきましょう。

最後に、宗教についても確認することが重要です。イスラム教では1日5回の礼拝や豚肉・アルコールなど禁止されている飲食物があります。

そのような留意点についてもあらかじめ確認しておきましょう。

次に、サポート方法についてみていきます。サポートについては、大きく法定のものと独自で任意に行うものがあります。

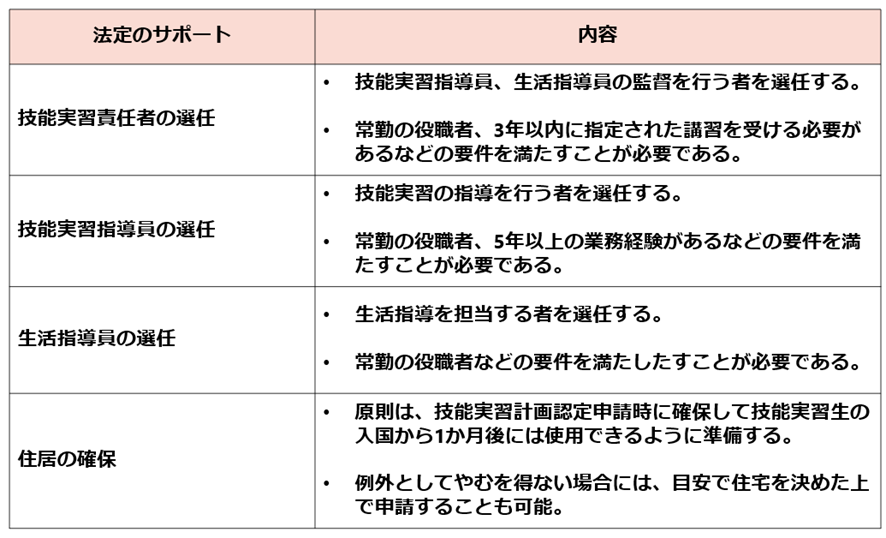

3.法定のサポート

上記が法律で定められたサポートです。

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の役割を定めることで、法的に実習生をサポートする体制を整えています。

また、事前に住宅の確保を行うことで、万全な体制を整備することが求められます。

(1) 技能実習生責任者の選任

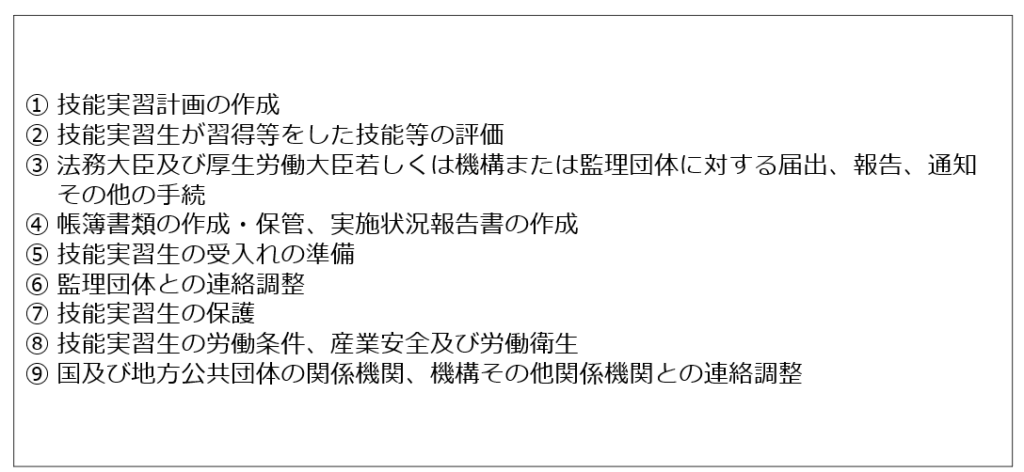

技能実習責任者は、次に掲げる事項を統括管理します。

実習実施者またはその常勤の役員若しくは職員である者であって、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場であることが必要となります。

いわば、実質的な管理監督者です。

その上で、技能実習責任者養成講習を受講することで技能実習責任者になることができます。

(2) 技能実習指導員の選任

技能実習指導員とは、技能実習生を直接指導する人のことを言います。技能実習生が学ぶ仕事のサポートや技術指導を行います。

技能実習指導員になるための要件は、実習を行う技能について5年以上の経験が必要という点です。そのほか事業所に所属していること以外に必要な資格や要件はありません(介護を除く)

(3) 生活指導員の選任

生活指導員とは、技能実習生の日本での生活全般を管理・指導する職員です。

生活指導員設置は技能実習生が会社に馴染むために必要な制度と言えます。生活上の相談に乗りサポートすることで、日常生活に必要な情報の提供を行ったり、生活状況の確認を行うなどの役割があります。

法定で技能実習生が馴染むことができるような体制を構築するように要請があるわけです。ただし、中には形の上のみで設置し、実質的にその機能を上手く行かせていない場合があります。

そうすると、技能実習生の悩みを聞く機会が減ってしまい、一人で悩みを抱えてしまうことにもなりかねません。

そこで、組合では独自のサポートや、企業ごとに行っていただきたいサポートを提示するようなことを行っています。

それが、次にあげる「その他独自のサポート」になります。

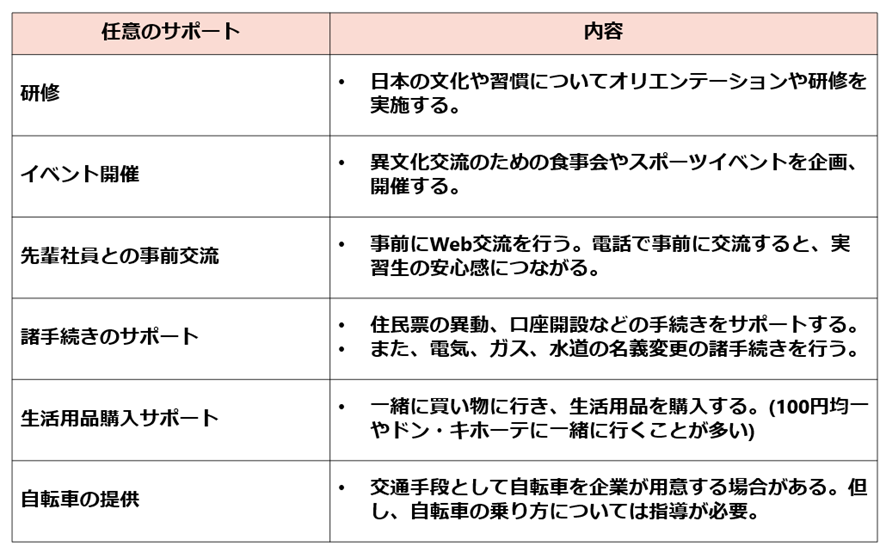

4.その他独自のサポート

その他馴染むために様々なサポートを行うことが重要です。独自のサポートの一覧を上にあげました。

どれも必須ではありませんが、過去に実践して効果があったものです。サポートをどこまできめ細かく行うかは各企業の判断になるかと思いますが、是非参考にして頂けたらと思います。

以下、それぞれ詳しく解説します。

(1) 研修

日本の文化や習慣、会社のルールなどのオリエンテーションを実施すると、実習生の安心感に繋がり、より馴染みやすい体制を作ることができます。

入社時にサポートすることも必要ですが、入国前に送出機関に守るべき会社ルールを母国語に翻訳させて送り、事前に学習してもらう方法もあります。

入国前と入社時に行うことでより手厚いサポートが可能になります。

(2) イベント開催

食事会の開催や、スポーツ大会、異文化交流会などのイベントを開催すると、より実習生が馴染みやすい土壌を作ることができます。

食事会は、入社時に監理団体とも交えて行うのが良いでしょう。その後も定期的に懇親の意味合いを込めて食事会を開催すると良いです。

また、フットサル大会を行うなどスポーツ大会を開くと普段と違った形での交流が生まれます。その他異文化交流会を開催するなど、コミュニケーションの場を増やすとより実習生が馴染みやすくなります。

(3) 先輩社員との事前交流

外国は日本と違い、「先輩だから後輩の面倒をみるべきだ」という考えがありません。ですので、先輩社員には「後輩の面倒をみてやって欲しい」とお願いする必要があります。このときに、事前にWeb会議などで交流を図るとスムーズです。

異国の地で心細くならないように、先輩社員の力添えは必要です。その為にも、先輩社員と事前に交流の場を持ち、安心して企業に馴染んで頂く関係づくりを行います。

(4) 諸手続きのサポート

住民票の異動や口座開設などの手続きをサポートします。その他、電気、ガス、水道の名義変更の諸手続きのサポートをするとより良いです。

というのも、電気等の名義変更の諸手続きを本人に任せてしまうと大抵はそのままにしてしまいます。

実習生は郵便物を確認することは基本的にしません。そこに電気代未納や水道代未納の請求書がきたとしても気が付かないことが多いです。

そしてある日、いきなり電気や水が止まるとパニックになった実習生から連絡が来ます。そうすると対応も大変です。

後で起こりえるトラブルを想定してサポートしていく体制が必要となります。

(5) 生活用品購入サポート

生活用品購入に同行してサポートすると、より丁寧な印象を持ってもらえます。

特に人気なのが100円均一店やドン・キホーテです。双方品ぞろえが魅力的で、特にドン・キホーテには海外の調味料があるということで行きたがる実習生が多いです。

ただし、例えおすすめ商品であってもその商品によっては、購入を強制させてしまうと受け取られることがあるので、注意しましょう。特に家電製品については要注意です。

この点、必要と思われる家電製品は、受入企業側で準備しておくと丁寧な対応になると思われます。

(6) 自転車の提供

寮から会社が遠い場合、自転車を企業から用意するケースがあります。その際、自転車の乗り方を指導するとより丁寧です。

というのも、現在の日本では自転車に対する規制は年々厳しくなっています。信号無視をしてはいけない、並列に走ってはいけない、飲酒して運転してはいけないなどのルールを教える必要があります。

そのほか、特に夜間のライト点灯については要注意です。

ライト点灯しないばかりに警察官に職務質問され、万が一パスポートや在留カードを携帯していない場合に事情聴取される危険性があります。

そうした事態を避けるためにも、しっかりとした指導を行いましょう。

5.まとめ

技能実習生を受け入れるための施策はこれだけに限りません。自社を今一度見つめ直し、適した受入れ施策を模索し、取り入れていくのが良いでしょう。

そして、それは自社の分析を行って改善する行動そのものです。実際に、技能実習生を受け入れやすい環境を作ることをきっかけに社内制度を見直し、マニュアルを作成するなど業務改善を行ったケースは多いです。

技能実習生がどうしたら馴染んでもらえるか考えることが会社の改善活動につながることと思います。

是非、自社なりの実習生の受入れ施策を考えて取り入れてみましょう。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772231455)