1.はじめに

近年、自動運転技術の進展が世界中で注目を集めています。

特に、自動運転レベル4(高度運転自動化)の実用化が進みつつあり、日本でも限定地域での運行が始まっています。

このような技術革新は、自動車整備業界にも大きな影響を与える可能性があります。本記事では、世界各国の自動運転技術の進展状況と日本の現状を比較し、整備業界への影響や今後の展望について考察します。

2.自動運転技術が進んでいる国とは

自動運転技術の進展は国によって異なります。以下の表は、主要国の自動運転技術の進展状況を示しています。

| 国名 | 主な企業・プロジェクト | 自動運転レベル | 実用化状況 |

| アメリカ | Waymo、Tesla、Cruise | レベル4 | 一部地域で無人タクシーサービスを提供中 |

| 中国 | Baidu、Pony.ai、AutoX | レベル4 | 複数都市で無人タクシーの試験運行を実施中 |

| ドイツ | Mercedes-Benz、BMW、Volkswagen | レベル3 | 高速道路での自動運転機能を搭載した車両を販売中 |

| 日本 | トヨタ、ホンダ、日産 | レベル3 | 一部地域での実証実験を実施中 |

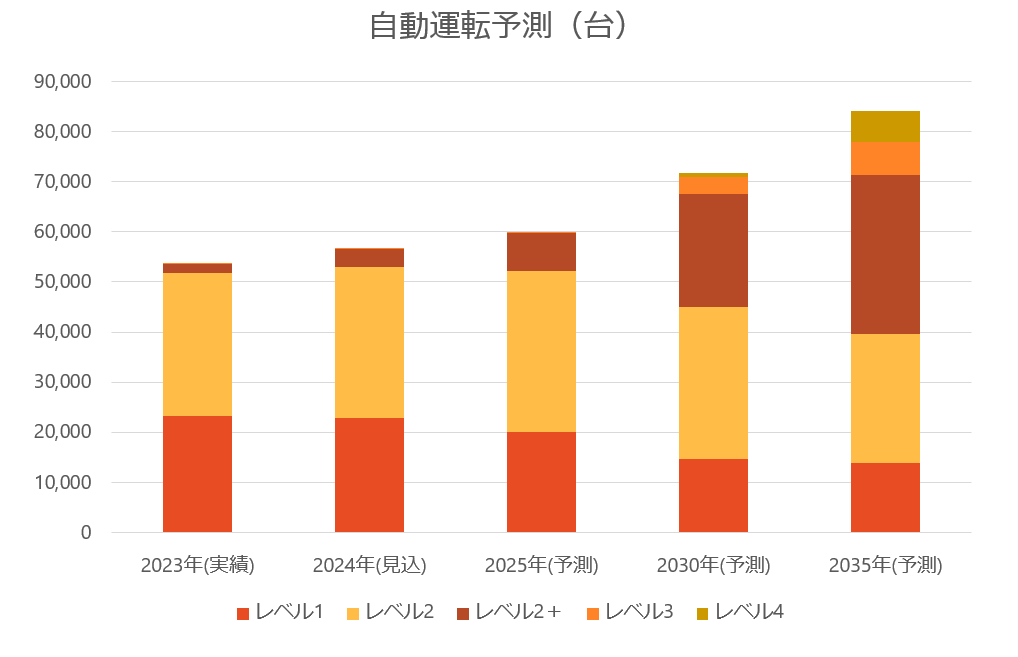

また、以下のグラフは、2035年までの自動運転車の普及予測を示しています(商用車を除く)。

グラフ1:2035年までの自動運転車の普及予測

出典:矢野経済研究所「自動運転はいつ実用化される?(レベル別・モビリティ別) 市場 …」

このグラフから、2035年にはレベル3の自動運転車が652万台、商用サービス以外のレベル4が606万台に達することが予測されています。特に、中国やアメリカでは、政府と企業が連携して自動運転技術の普及を推進しています。

3.どこの国が自動運転技術が進み、どのように広がるのか

自動運転技術の進展は、国ごとの政策、企業の取り組み、社会的受容性などに大きく影響されます。以下に、主要国の状況を詳述します。

アメリカ:技術革新と実証実験の先進国

アメリカは、自動運転技術の研究開発と実証実験において世界をリードしています。Googleの子会社であるWaymoは、アリゾナ州フェニックスやカリフォルニア州サンフランシスコで、ドライバーなしのロボタクシーサービスを提供しています。

また、Teslaは「フルセルフドライビング(FSD)」と呼ばれる運転支援システムを開発し、ユーザーからの走行データを収集してAIの精度向上を図っています。このようなデータ駆動型の開発手法は、技術革新を加速させています。

しかし、アメリカでは州ごとに自動運転車の法規制が異なるため、全国的な展開には課題も残されています。

中国:政府主導で急速に進展

中国は、政府の強力な支援のもと、自動運転技術の実用化を急速に進めています。百度(Baidu)は、北京市内で無人タクシーサービス「Apollo Go」を展開し、一般市民が利用できる環境を整えています。

また、BYDは自社の車両に「God’s Eye」と呼ばれる運転支援技術を無料で搭載し、競争力を高めています。このような取り組みにより、中国は自動運転技術の普及において世界をリードしています。

さらに、中国はAIや半導体分野での人材やインフラが豊富であり、技術開発と市場投入のスピードが速いことも特徴です。

ドイツ:高級車メーカーによる技術開発

ドイツでは、Mercedes-BenzやBMW、Volkswagenなどの高級車メーカーが、自動運転技術の開発に注力しています。Mercedes-Benzは、2022年に世界初のレベル3自動運転システム「Drive Pilot」をドイツ国内で商用化しました。

また、ドイツ政府は自動運転車の法整備を進めており、2021年にはレベル4自動運転車の公道走行を認める法律が施行されました。

しかし、ドイツでは自動運転技術の普及には慎重な姿勢も見られ、社会的受容性の向上が課題となっています。

日本:実証実験から実用化へ

日本では、自動運転技術の実用化に向けた取り組みが進められています。2023年4月には、道路交通法が改正され、レベル4自動運転車の公道走行が可能となりました。

福井県永平寺町では、ソフトバンク子会社のBOLDLYが、自動運転バスの運行を開始しました。このような地方自治体と企業の連携による実証実験が各地で行われています。

また、トヨタは「e-Palette」と呼ばれる自動運転車両を開発し、東京オリンピック・パラリンピックの選手村での移動手段として活用しました。

しかし、日本では法整備やインフラの整備が課題となっており、全国的な普及には時間がかかると予想されています。

4.自動運転技術のハードル

自動運転技術の進展には、法整備、インフラの整備、社会的受容性、技術的課題など、さまざまなハードルが存在します。以下に、それぞれの課題と具体的な事例を紹介します。

4.1 法整備の課題

自動運転車の普及には、法的な枠組みの整備が不可欠です。現在の道路交通法は、人間が運転することを前提としており、自動運転車に対応した法整備が求められています。

例えば、日本では2023年4月に道路交通法が改正され、レベル4の自動運転車の公道走行が可能となりましたが、実際の運用にはさらなる整備が必要です。

4.2 インフラの整備

自動運転車が安全に走行するためには、高精度な地図情報や通信インフラの整備が必要です。特に、地方部ではインフラの整備が進んでいない地域も多くあります。また、道路標識や信号機のデジタル化も求められています。

4.3 社会的受容性

自動運転車に対する社会的な受容性も重要です。事故時の責任の所在やプライバシーの問題など、社会的な課題も多く存在します。特に、高齢者や技術に不慣れな人々に対する啓発活動が必要です。

4.4 技術的課題

自動運転技術の実用化には、センサーやAIの精度向上、サイバーセキュリティ対策など、技術的な課題も多く存在します。特に、悪天候や複雑な交通状況への対応が求められています。

5.まとめ

自動運転技術は、世界各国で急速に進展しています。アメリカや中国では、企業と政府が連携し、レベル4の実証実験や商用サービスが展開されています。ドイツでは、メルセデス・ベンツがレベル3の自動運転車を販売し、日本でも2023年4月に道路交通法が改正され、レベル4の自動運転車の公道走行が可能となりました。

しかし、自動運転技術の普及には、法整備、インフラの整備、社会的受容性、技術的課題など、さまざまなハードルが存在します。

法整備においては、各国で自動運転車に対応した法律の整備が進められていますが、国際的な統一基準の策定が課題となっています。インフラの整備では、高精度な地図情報や通信インフラの整備が求められ、特に地方部での整備が遅れています。

社会的受容性に関しては、自動運転車に対する信頼性や安全性への懸念があり、啓発活動や実証実験を通じた理解の促進が必要です。技術的課題としては、センサーやAIの精度向上、サイバーセキュリティ対策などが挙げられます。

自動車整備業界としては、これらの動向を注視し、必要な知識やスキルを習得していくことが求められます。

例えば、自動運転車の整備に対応するための教育や研修の充実、関連する法規制や技術の最新情報の把握などが重要です。

また、地域社会との連携を強化し、自動運転技術の普及に貢献することも、業界の発展につながるでしょう。 今後、自動運転技術の進展に伴い、自動車整備業界にも大きな変革が訪れることが予想されます。

その変化に柔軟に対応し、新たなビジネスチャンスを見出すことが、業界の持続的な成長につながると考えられます。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1768518250)