1.はじめに

日本の中小企業にとって、慢性的な人手不足への対策は深刻な課題となっており、多くの企業がが外国人労働者に関心を寄せています。

そのような中、現場でよく聞かれるのが「技能実習は就労ビザでしょ?」という誤解です。実は「技能実習」は厳密には就労ビザではなく、「技能等を修得させることを目的とした在留資格」なのです。

対して「就労ビザ」は、職業上の活動に従事することを直接的に目的とした在留資格であり、両者は法的にも制度的にも異なります。

制度を正確に理解していなければ、企業側にも実習生側にも負担が生じかねません。とりわけ、2020年代に入ってからは、技能実習制度の見直しや廃止・移行に関する議論も活発化しており、正しい知識と運用がより一層求められるようになっています。

本記事では、外国人を受け入れる際に混同しがちな「就労ビザ(在留資格)」と「技能実習制度」の違いをわかりやすく整理し、制度ごとの目的・取得条件・就労の可否・更新可能性などを比較しながら、自動車整備業にとって実務上の影響を具体的に解説していきます。

2.就労ビザとは(概要と一覧)

外国人が日本で働くには、適切な「在留資格(ビザ)」を取得しなければなりません。日本ではこれを通称「就労ビザ」と呼びますが、実際には約20種類以上の就労可能な在留資格が存在します。それぞれの在留資格には、対象となる職種や条件、在留期間の違いがあります。

ここでは、特に中小の自動車整備業が知っておくべき主要な就労ビザについて紹介し、特徴を整理します。

2-1.就労ビザの目的と分類

就労ビザとは、「日本での職業上の活動を目的とした在留資格」の総称です。就労ビザは大きく分けて以下の3つのタイプに分類されます。

- ① 専門的・技術的分野(例:エンジニア、通訳)

- ② 技能系職種(例:料理人、職人)

- ③ 特定産業分野に対応する制度(例:特定技能)

日本の入管法においては、「活動内容が決まっている在留資格」に基づいて就労できる範囲が厳格に定められており、許可された範囲を超えて働くことは不法就労と見なされます。したがって、企業は候補者が持つビザの種類と活動内容が合致しているかを必ず確認する必要があります。

2-2.代表的な就労ビザの比較表

以下の表は、主な就労ビザの概要をまとめたものです。特に整備業が関係しやすい「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」について詳しく比較しています。

| 在留資格名 | 対象となる職種 | 要件 | 在留期間 | 更新可否 | 家族帯同 |

|---|---|---|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 設計、システム開発、経理、通訳など | 大卒以上または10年の実務経験 | 3か月~5年 | 可能 | 可能 |

| 技能 | 外国料理調理師、建築大工、宝石加工など | 10年以上の実務経験 | 1年~5年 | 可能 | 可能 |

| 特定技能 | 介護、ビルクリーニング、農業、自動車整備など | 技能試験と日本語試験に合格 | 1号:1年・6か月・4か月(最長5年)

2号:期限なし |

可能(5年まで) | 1号:不可

2号 :可能 |

2-3.整備業に関係が深い「特定技能」

2019年に創設された「特定技能」は、中小企業でも即戦力の外国人を採用できる制度として注目されています。この制度では、介護や農業、そして「自動車整備」など14分野において、人手不足を補うための外国人受け入れが認められています。

実際にある事例として、自動車整備業の会社が特定技能1号人材を採用し、エンジンオーバーホールや車検整備を担当しており、即戦力として現場に定着している例があります。

ただし、「特定技能1号」は家族を帯同できず、最長5年の在留期限があるため、当期雇用を見据えるためには「特定技能2号」への移行などを考えなければいけません。

2-4.制度の選択と誤解を防ぐポイント

自動車整備業で外国人材を採用する場合、どのビザが適しているのかを正確に理解することが重要です。

例えば、現場で部品の組付けやオイル交換などをする作業員を雇うなら「特定技能1号」が現実的ですが、マネージャー的な役割や技術指導者を求めるなら「技術・人文知識・国際業務」が選択肢に入るかもしれません。

また、近年は「特定活動46号」が注目されています。

ビザによってできる仕事とできない仕事が明確に決まっているため、「人が足りないからとりあえず外国人を採用する」という姿勢ではなく、制度を理解し目的に合ったビザの選定が必要です。

3.在留資格「技能実習」とは

技能実習制度は1993年に制度化され、2000年代以降、日本全国の中小企業で急速に活用が広まりました。その背景には、発展途上国の人材が日本の優れた技能・技術・知識を習得し、帰国後に母国の経済発展に貢献するという「国際貢献」の理念があります。

3-1.技能実習制度の概要

技能実習は「労働力確保のための制度」ではなく、「技能移転を通じた人材育成のための制度」です。実習生はあくまで「日本で技術を学ぶ研修生」であり、一般の就労者とは制度目的が異なります。

この制度は、原則3年間(条件を満たせば最大5年間)の在留期間が設けられ、実習段階ごとに評価試験を受けながら進んでいきます。

| 区分 | 在留資格 | 期間 | 活動内容 | 必要な試験 |

|---|---|---|---|---|

| 第1号技能実習 | 技能実習1号ロ | 1年 | 入国後講習+実務 | 入国前・入国後講習 |

| 第2号技能実習 | 技能実習2号ロ | 2年 | 本格的な実務訓練 | 技能評価試験 基礎級 |

| 第3号技能実習 | 技能実習3号ロ | 2年 | 熟練技能を深める実務 | 技能評価試験 3級以上 |

受け入れ企業は、実習計画に沿って教育・指導・評価を行う義務があり、その計画は事前に外国人技能実習機構(OTIT)の認可が必要です。

3-2.受け入れの流れと関係機関

技能実習制度では、送り出し機関(海外側)と監理団体(日本側)の関与が必要です。自動車整備業の多くは、監理団体(商工会議所や協同組合)を通じて技能実習生を受け入れています。

一般的な流れは以下の通りです。

- 送り出し機関が候補者を募集・選抜

- 監理団体が日本の受入企業と契約

- 入国後、約1か月間の日本語・生活指導

- 実習先企業での技能習得開始

企業単独では受け入れできない点も、特定技能や就労ビザとは異なる特徴です。

3-3.技能実習生の就労実態と誤解

技能実習制度は「実習」目的ですが、現場では多くの実習生が戦力として活躍しているため、外見上「労働者」との区別がつきにくいのが実情です。このため、経営者や職場の上司が制度を正しく理解していないと、就労ビザと誤解されることがあります。

実際に、指導員が技能実習制度の「目的」を正確に理解しておらず、即戦力の労働力として扱っていたため、外国人技能実習機構の巡回で是正指導を受けた例があります。

3-4.技能実習制度に関する統計データ

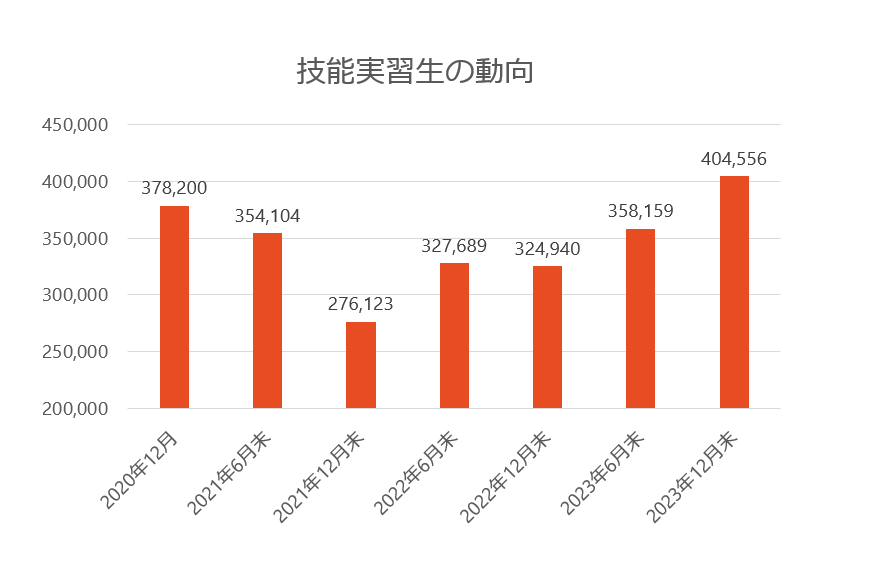

以下は、技能実習生の在留人数の推移を示した表です。

このように、技能実習生の数は年々増加しており、特にアジア諸国(ベトナム・インドネシア・フィリピン)からの来日が目立っています。

4.なぜ在留資格「技能実習」と就労ビザは混同されるのか?

技能実習制度と就労ビザは目的や制度設計が異なりますが、現場ではしばしば混同されます。

とくに外国人材を初めて受け入れる企業では、「どちらも働いてくれているのだから同じでは?」と感じられることが多く、誤解が根深く残っています。

本章では、混同の原因となっている主な要因を具体的に解説します。

4-1.実務の類似性:働き方が「ほぼ同じ」に見える

技能実習生と就労ビザ保持者は、日常業務でほとんど同じ作業を担うケースが多くあります。たとえば、自動車整備業ではどちらも点検、車検、部品交換、オイル交換などの基本作業を行うため、現場レベルでは区別がつきにくいのが実情です。

そのため「就労ビザ=職人」「技能実習=研修生」という本来の立て分けが薄れ、企業側も受け入れ時に混乱しやすくなります。

4-2.制度名に「技能」「実習」「ビザ」が混在する

日本の在留資格制度は、制度名が直感的にわかりづらく、混同を助長する構造になっています。

たとえば、以下のような名称が並ぶと、どれが就労系なのか判断が難しくなります。

- 技能実習(実習目的)

- 技能(料理人などのビザ)

- 特定技能(業務従事目的)

特に「技能実習」と「技能」は言葉が似ているため、混乱の元になります。制度に初めて触れる中小企業の経営者にとって、制度の構造が直感的に理解しにくいのは大きな課題です。

4-3.制度設計と現場ニーズのギャップ

技能実習制度の建前は「人材育成・技能移転」ですが、実際には人手不足の解消を目的として活用されている企業も少なくありません。この「制度の建前」と「現場の実情」のギャップが、混同の温床となっています。

たとえば、2021年に愛媛県松山市の自動車整備工場で実習生5名を受け入れた株式会社中野モータースでは、当初「外国人労働者」として期待されていた実習生が、技能実習計画に基づいた教育・評価が不足していたことを理由に、外国人技能実習機構から警告を受けた事例があります。

その後、企業内で制度理解を深め、実習指導員を再教育しながら改善を図ったとされています。

4-4.監理団体や送り出し機関からの説明不足

技能実習の受け入れでは、企業が直接外国人を採用するわけではなく、間に監理団体や海外の送り出し機関が入ります。これらの中間支援者からの制度説明が不十分な場合、企業側が制度の仕組みを正しく理解しないまま受け入れを進めるケースもあります。

特に中小企業では、日常業務で忙しい中、制度解説資料を読む時間や人材を確保するのが難しく、形式的な理解に留まりがちです。このような背景も、就労ビザとの混同を生みやすくしています。

5.まとめ

ここまで「技能実習」と「就労ビザ」の違いについて詳しく解説してきました。日本の自動車整備業をはじめとする中小企業にとって、外国人材の受け入れは、今や事業継続のための重要な選択肢です。しかし、それと同時に、法制度を誤って理解したまま採用・運用してしまうと、企業側・外国人側の双方に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。

まず、技能実習は「就労ビザ」ではありません。在留資格としての位置づけは、「技能の修得を目的とする実習制度」であり、労働力としての活用を前提にしていません。もちろん実際の現場では、実習生が実務を担っていることも多く、外見上は「働いているように見える」ため、就労ビザとの混同が発生します。

一方で、「就労ビザ」は日本で職業活動を行うための在留資格であり、対象職種や要件、在留期間、更新可否などが制度ごとに厳密に規定されています。特に「特定技能1号」は整備業界にも適用されるビザであり、近年では技能実習から特定技能へ移行するケースも増加しています。

制度上の違いを再度簡潔に整理すると、以下のようになります。

| 項目 | 技能実習 | 就労ビザ(例:特定技能1号) |

|---|---|---|

| 目的 | 技能の修得・移転 | 職業活動(就労) |

| 期間 | 原則3年(最大5年) | 最長5年(更新可) |

| 家族帯同 | 不可 | 特定技能1号は不可、2号は可 |

| 更新・転職 | 不可(原則同一企業) | 可能(企業変更も可) |

また、現場での混同を避けるためには、次のような取り組みが必要です。

- 制度を比較した社内資料の整備

- 受け入れ担当者の制度研修

- 監理団体や登録支援機関との定期的な情報共有

- 実習計画・雇用契約の内容確認

特に中小企業にとっては、制度運用のノウハウや人材が限られている中での外国人受け入れには、専門機関や監理団体との連携が重要です。実習生・就労者の在留資格を正しく把握し、制度に準拠した受け入れを行うことで、企業の信頼性も高まり、外国人材との信頼関係も築きやすくなります。

また、今後は「技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行」など、大きな制度改正が予定されており、最新の情報を継続的にキャッチアップする必要があります。とくに、法務省・厚生労働省・出入国在留管理庁の公的な発信に注目し、信頼できる監理団体・登録支援機関と連携して運用することが、安全な外国人採用の第一歩です。

最後に、外国人材の採用は単なる人手確保策ではなく、「共に働き、共に育つ」パートナーシップ構築の第一歩でもあります。正しい制度理解は、企業にとっての成長戦略そのものだと言えるでしょう。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1770230077)