現在、技能実習生受入れ企業の約6割が社員30人未満の中小企業であり、こうした企業で技能実習生が多く受け入れられています。

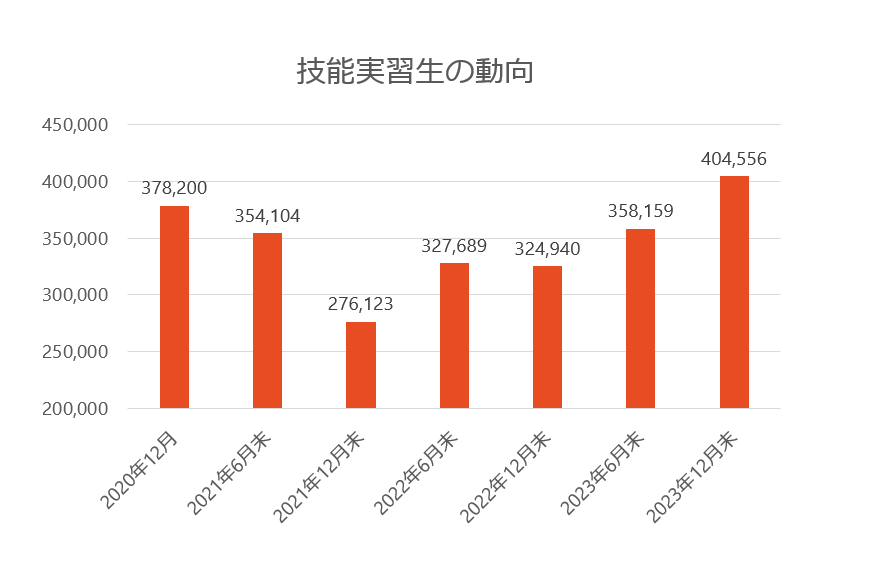

技能実習制度は、制度運用の適正化に伴い受入れ人数は増加しています。例えば2023年12月時点で技能実習生数は約40万人に達し、そのうちベトナム人とインドネシア人で約半数以上を占めています。

法政大学教授の上林千恵子氏の分析では「受入れにはデメリットを上回るメリットがある」と評価され、中小企業の経営改善に寄与すると指摘されています(上林千恵子.『中小企業における外国人雇用者のニーズと課題』(2024)。

以上の背景から、地域社会や受入企業は制度の意義を理解し、実習生を支援・受容する役割を果たすことが求められています。

1.技能実習生が持つイメージ

技能実習生は来日前に「日本で技術を学び高収入を得たい」という期待を抱く人が多い一方、来日後は言語や生活習慣の違いに戸惑う場合もあります。

例えば、「技能実習生は技術習得に努める」ことが法律で定められており、母国への技能移転が大きな目的です。しかし実際には、日本語が十分でないまま職場に配属されることや、長時間労働・作業内容の厳しさに驚くことがあります。

賃金面でも、日本の給与水準や物価は母国の期待と異なるケースもあり、生活費の高さに驚く実習生もいます。

こうした来日前後のギャップを理解し、企業・地域が事前説明や丁寧なフォローを行うことが大切です。実習生個人としても努力目標を持ちながら、文化や制度の違いへの適応に向けて意欲的に学ぶ姿勢が求められます。

2.受入企業としてできること

受入企業は、実習生が安心して働き学べる環境を整えるために積極的に支援できます。主な支援策には以下のようなものがあります。

(1) 日本語研修の工夫

日本語教育の機会を充実させます。例えば愛知県の整備会社では、監理団体と連携して年3~4回の日本語テストを実施し、上位者に奨励金を支給しています。このような工夫により実習生の学習意欲が高まり、日本語能力試験合格者も増加しています。

(2) 生活・文化のサポート

寮や住居の生活環境整備、ゴミの分別や買い物・交通マナーなど日本の生活習慣の指導を行います。ある企業では監理団体と協力して、実習生にゴミ出しや買い物方法を丁寧に教え、安心して暮らせる環境づくりを進めました。

(3) 個別フォロー

企業トップ自らが実習生とコミュニケーションを図り、一人ひとりに向き合います。ある整備会社では社長が定期的に現場を巡回して実習生を励まし、管理者が学習進捗を確認していました。その結果、実習生の満足度が高まり、失踪者も出ていないと報告されています。

(4) 職場環境づくり

メンター制度やチーム作業などで実習生が孤立しない職場をつくります。また、社員との交流会やレクリエーションを実施して、実習生と日本人社員の信頼関係を醸成します。職場の人間関係が良好だと実習生の定着率が向上します。

(5) 情報・ネットワーク活用

監理団体やJITCOなどの研修・相談窓口を活用し、制度の理解を深めます。実際、JITCO主催の講習会や地域交流会に積極的に参加した企業では、制度運用の不明点が解消されスムーズに受入れができたと報告されています。

3.コミュニケーション施策をとる重要性

様々な支援が実習生が業務に専念できる基盤となり、企業にとっても優秀な人材育成につながります。言語学習や生活支援、日常的な交流の機会提供によって、実習生のモチベーションや適応度が高まります。

下記は令和5年度の技能実習計画認定件数の国籍別内訳です。ベトナムとインドネシアが半数以上を占めていることがわかります。表2は計画認定件数の年齢構成で、20~24歳が約42%と最も多くなっています。こうしたデータをもとに、若年層向けのサポート強化やコミュニケーション手段の工夫などを検討できます。

| 国籍 | 認定件数(令和5年度) | 構成比 |

| ベトナム | 162,010 | 46.3% |

| インドネシア | 74,879 | 21.4% |

| ミャンマー | 28,755 | 6.1% |

| フィリピン | 28,627 | 8.2% |

| その他 | 55,755 | 17.8% |

表1:令和5年度技能実習計画認定件数(国籍別)

| 年齢層 | 令和4年度 (%) | 令和5年度 (%) |

| 20~24歳 | 41.6 | 42.2 |

| 25~29歳 | 24.4 | 25.0 |

| 30~34歳 | 13.6 | 14.1 |

| 35~39歳 | 5.9 | 5.2 |

| 40~44歳 | 1.3 | 1.9 |

| 45~49歳 | 0.8 | 0.8 |

| 50歳以上 | 0.2 | 0.2 |

表2:技能実習計画認定件数の年齢別構成

4.地域交流の事例紹介

地域行事や学校との交流を通じ、実習生と地域住民が直接触れ合っている事例を紹介します。

- マラソン大会への参加:東京都内の自動車整備会社 D社は、地元のマラソン大会に社員と実習生がボランティア参加しました。ベトナム人実習生も給水所で運営をサポートし、参加者や地域住民と交流を深めました。

- 伝統行事への参加:秋田県の整備会社 E社では、地元の「なまはげ柴灯まつり」や竿燈(かんとう)祭りに実習生が参加しています。実習生が秋田の伝統衣装を身に着けて行列に加わるなどして、地域住民と一緒にイベントを盛り上げました。

- 学校交流プログラム:宮城県仙台市のある企業では、近隣の小学校を実習生が訪問し、ベトナム文化やあいさつを児童に紹介しました。実習生10名と児童93名が参加し、互いに異文化理解を深める機会となりました。

- 地域祭りでの神輿担ぎ:東京都品川区の整備会社 株式会社兼藤では、近隣神社の例大祭に実習生が参加。ベトナム人実習生も積極的に神輿(みこし)担ぎに加わり、日本人と協力して祭りを盛り上げました。

このような交流機会を作ることで、実習生は地域に溶け込みやすくなり、受入企業も地域から信頼を得ることができます。

5.まとめ

実習生と地域社会がつながることで、双方に大きな効果があります。実習生は地域の行事や学校交流で日本語や文化を学び、地域住民は異文化に触れる機会を得ます。

先に紹介した事例を取り入れている企業では「実習生の満足度が高く、失踪者が出ていない」と報告されています。また上林千恵子氏の分析が示す通り、技能実習生受入れには「デメリットを上回るメリットがあ」り、企業の経営状況改善に大きく寄与しています。

今後、中小自動車整備業では、人材不足を補うだけでなく、地域ぐるみで国際協力を進める意義が一層注目されます。受入企業は地域イベントや文化交流を通じて実習生を支援し、地域社会は多文化共生の精神で実習生を受け入れることで、互いの理解と信頼を深めることができます。

これにより実習生は安心して技術を学び、日本と出身国の架け橋として貢献できるようになります。今後も企業と地域が協力し合い、技能実習生が地域の一員として活躍できる体制を築いていくことが期待されます。

出典:厚生労働省「外国人技能実習制度」、法務省「在留外国人統計」、外国人技能実習機構(OTIT)統計資料、JITCO事業報告、宮城県国際化協会事業報告、OTIT好事例集、NBC入国管理局情報など。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1770527040)