1. はじめに:入管法の概要と背景

日本の入管法(正式名称:「出入国管理及び難民認定法」)は、外国人の入国・在留を管理する法律です。少子高齢化が進む日本では2000年代以降、外国人労働者の受け入れニーズが高まり、入管法もその時代背景に合わせてたびたび改正されてきました。

特に技能実習制度(発展途上国への技能移転を目的とした研修制度)や特定技能制度(人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れる新しい在留資格)は、大きな社会的関心を集めています。

また、それ以外にも永住権(永住許可)や留学・家族滞在などの在留資格についても、この20年以上の間に制度の変更や新設が行われてきました。

こうした改正内容は複雑で分かりにくいものですが、本記事では2000年以降の入管法改正の流れについて、「技能実習制度」と「特定技能制度」に焦点を当ててわかりやすく解説します。

なお、以下の表とグラフは、日本に在留する外国人数の推移を示したものです。外国人住民は年々増加しており、2000年末には約169万人だった在留外国人数は2023年末には341万人を超えました。さらに2024年末には約376万人に達し過去最多を更新しています。これらの背景として、入管法の改正による受け入れ制度の変化が大きく影響しています。

| 年(年末時点) | 在留外国人数 |

|---|---|

| 2000年 | 約1,686,000人 |

| 2010年 | 2,134,000人 |

| 2020年 | 2,887,000人 |

| 2023年 | 3,410,992人 |

【出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」等】

外国人住民数の増加に伴い、企業による外国人雇用も一般化してきました。本記事の読者である自動車整備業の経営者の皆様にとっても、外国人材の受け入れ制度を正しく理解することは重要です。以下、年代ごとに入管法改正のポイントを整理していきます。

2. 2000年~2010年の入管法改正の変遷

不法滞在への対策

2000年代前半、日本で生活する外国人が増加する中で、治安や不法滞在への対策も課題となりました。2004年の入管法改正では、在留資格を取り消すことができる在留資格取消制度が創設され、不法滞在や偽装滞在への対処が強化されました。

また2005年・2006年には、テロ防止や密入国対策の罰則強化など安全対策に関する改正も行われています。これらは主に外国人の不正な在留を防ぐための改正で、合法的に在留する外国人の受け入れ拡大とは別の側面でした。

外国人労働者受け入れ拡大

一方で、経済のグローバル化や少子高齢化による労働力不足を背景に、外国人労働者受け入れの拡大も徐々に進められました。

2007年(平成19年)には入国時に指紋や顔写真を提供する生体認証が義務化され、2008年には経済連携協定(EPA)に基づきインドネシアやフィリピンなどから看護師・介護福祉士候補者の受け入れが開始されています。これは日本の介護・医療分野で人手不足に対応するための措置でした。

2009年入管法改正

2009年の入管法改正は特に重要な転換点です。この改正(平成21年改正)は、外国人の在留管理制度と在留資格制度の大幅な見直しを行いました。主なポイントは以下の通りです。

① 在留カードの導入と登録制度の変更

従来の「外国人登録証明書」に代わりICチップ付きの在留カードを交付し、中長期在留者の情報を一元管理する新制度が導入されました。

これにより外国人も日本人と同様に住民基本台帳に記載されることになり、住所変更等の手続きが市区町村から入国管理局へ移管されています。

新制度は2012年7月より施行され、再入国許可の緩和(みなし再入国許可制度)など利便性向上も図られました。

② 在留資格「留学」と「就学」の統合

以前は大学生等の「留学」と日本語学校生等の「就学」に分かれていた在留資格が一本化され、「留学」に統一されました。これにより留学生の在留管理が簡素化されています。

③ 在留資格「技能実習」の創設

改正前は研修生として入国後に「特定活動」資格で就労実習を行う仕組み(研修・技能実習制度)でしたが、改正により正式に「技能実習」という在留資格が新設されました。

技能実習1号・2号と段階的な資格が設定され、これによって技能実習生にも労働関係法令(最低賃金法など)が適用されるようになり、法的保護が強化されました。技能実習制度は日本で培った技能を母国に持ち帰ってもらう国際貢献を目的としていますが、実態としては人手不足分野の労働力受け入れ策にもなっていました。

上述の改正により、2010年代以降の外国人在留者の管理と受け入れは大きく制度転換しました。特に技能実習については、制度の趣旨を維持しつつその運用が見直された形です。

▼ 2009年改正後の変化とその後の動向

2009年の改正施行(2010年以降)により、在留管理は「在留カード制度」へ移行し、在留資格区分も整理されました。

改正直後の2010年前後にはリーマンショックや東日本大震災の影響もあり外国人労働者数は一時減少しましたが、その後は留学生や技能実習生を中心に再び増加傾向に転じました。

技能実習生について見ると、制度の法制化に伴い受け入れ企業側の意識も徐々に変化し、不適正な扱いに対する罰則が強化されるなど環境整備が進みました。実際、2010年代前半には技能実習生の数も増加に転じています。

例えば在留外国人統計によれば技能実習生は2011年末時点で約11万人でしたが、その5年後の2016年には約22万人と倍増しています。こうした背景には、日本国内の人手不足が慢性化し、製造業や建設業、介護分野などで外国人実習生への需要が高まったことがあります。

高度人材の受入れ促進

2010年代前半には、技能実習生受け入れの拡大と並行して高度人材の受け入れ促進策も取られました。

2012年には高度人材ポイント制が導入され、学歴や職歴、年収などのポイントが一定以上の外国人に対して在留上の優遇措置(ビザの長期化や家族帯同要件の緩和など)を与える制度が始まりました。

このポイント制を受けて2014年には新たな在留資格として「高度専門職」ビザが創設され、高度人材に対する正式な在留資格枠が設けられています。

高度専門職ビザを持つ外国人は、在留期間「5年(1号)」ののちに「無期限(2号)」への移行が可能であるほか、永住許可申請要件が緩和される(最短1年で永住申請可能)などのメリットがあります。

このように2000年代~2010年代前半は、技能実習生の受け入れ拡充と高度人材の受け入れ促進という二つの方向で入管政策が進んだ時期といえます。

3. 2010年~現在の入管法改正の変遷(技能実習・特定技能に重点)

2010年代後半から現在にかけて、外国人受け入れ政策はさらなる転換期を迎えました。特に技能実習制度の改善と特定技能制度の新設は大きなトピックです。この時期、国内の人手不足が一層深刻化し、「即戦力」として働ける外国人労働者を積極的に受け入れるための制度整備が進みました。また介護分野など新たな在留資格も生まれ、永住権取得要件の緩和など定住促進の動きも出てきています。

▼ 技能実習制度の監理強化と拡充(2010年代後半)

技能実習制度については、制度悪用や実習生への人権侵害といった問題が指摘されてきたため、2016年に技能実習適正化法(技能実習生の保護や監理団体の規制を定める法律)が成立し、2017年11月より施行されました。

この法律により、技能実習生を受け入れる監理団体や実習実施者(企業)に対する許可制・指導体制が強化され、不適切な受け入れ先の排除や実習生の保護(例:パワハラ・賃金未払いの防止)が図られました。受け入れ人数枠についても、優良な実習実施者の場合は枠拡大措置が取られるなど、適正運用と受け入れ拡大の両立が試みられています。

さらに、技能実習の職種も拡大され、自動車整備業も2018年頃から新たに受け入れ可能な職種となりました。実際、自動車整備分野の技能実習生は2019年前後で約2,000人規模でしたが、2023年6月末時点では3,721人に達しています。わずか数年で受入総数が倍増しており、地方の中小整備工場などでも実習生の姿が珍しくなくなりました。

技能実習制度は引き続き発展途上国への技能移転を目的としていますが、日本国内の人手不足解消策としての側面が強まりつつあります。

現在では製造業や建設業だけでなく、農業、介護、そして自動車整備業といった幅広い分野で実習生が活躍しています。その一方で、日本で習得した技能を活かして「より長く日本で働き続けたい」という実習生も増えており、そうしたニーズに応える形で誕生したのが次に述べる特定技能制度です。

▼ 特定技能制度の創設(2019年~)

特定技能制度は、2019年(平成31年/令和元年)4月の入管法改正施行によって新設された在留資格制度です。これは、技能実習制度では対応しきれない日本の深刻な人手不足に対処するため、一定の技能・知識を持つ外国人労働者を即戦力として受け入れることを目的としています。

特定技能には「特定技能1号」(比較的技能水準が求められる職種、在留期間上限5年)と「特定技能2号」(熟練した技能が必要な職種、在留期間の更新上限なしかつ家族帯同可)の2種類があります。

当初は1号の対象分野が14業種(介護、外食、建設、自動車整備など)に限定され、2号は建設・造船の2分野のみでしたが、2022年以降に制度運用状況を踏まえて対象拡大も検討されています。実際、2024年には「自動車整備業」を含む複数分野で2号解禁の議論も進みました。

特定技能1号の受け入れ分野(14分野):介護・ビルクリーニング・素形材産業(鋳造・鍛造など製造業)・産業機械製造・電気電子情報関連・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空(空港グランドスタッフ等)・宿泊・農業・漁業(水産業)・飲食料品製造・外食業。

特定技能で働くには、原則として各分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する必要があります(※技能実習修了者は試験免除で移行可)。制度開始当初、政府は向こう5年間で最大約34万5千人の受け入れを見込んでいました。

しかし直後に発生した新型コロナウイルス感染症の影響で2020年から2021年にかけて海外からの新規入国は大幅に制限され、特定技能の受け入れは当初計画よりも大幅に遅れました。

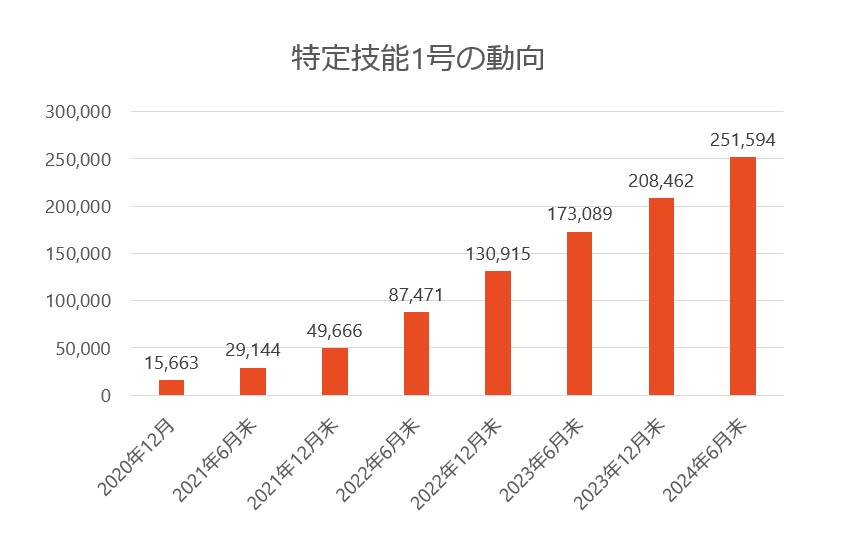

2020年9月末時点の特定技能在留者数は8,769人と1万人に満たず、政府計画(初年度4万人以上)の2割にも達しませんでした。しかし、2022年に入ると水際対策の緩和に伴い急速に増加に転じます。**特定技能在留者数は2022年末に約13万人、2023年末には約20万8千人(前年比+7.7万人)と、わずか1年で1.6倍に拡大しました。下のグラフは特定技能1号の在留者数推移を示したものです。

特定技能在留外国人数の推移(2019年~2023年)

(出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」公表資料)

このように特定技能制度は、コロナ禍明けの労働力需要の高まりに応じて急速に定着しつつあります。特にベトナムやインドネシアなどアジア諸国出身者が多く、国籍別ではベトナムが全体の約47%(2023年末時点)を占めます。

受け入れ分野別に見ると、食品製造分野が最も多く約7.4万人、次いで製造業分野約4.5万人、介護分野約4.4万人となっており、外食や農業分野でも数万人規模の特定技能外国人が働いています。

一方、自動車整備分野の特定技能はまだ規模が小さいものの着実に増えており、2023年6月末時点で2,210人が在留しています。これは同時点の自動車整備技能実習生3,721人の約6割に相当し、今後さらに増加が見込まれます。

実習生として来日し、5年の実習修了後に特定技能に移行して引き続き就労するケースも多いため、自動車整備業界でも将来的に特定技能外国人の存在感は増すでしょう。

特定技能制度の創設により、日本は「労働力としての外国人受け入れ」を公式に認める段階に踏み込みました。

それまで技能実習は建前上「労働力確保」が目的ではなく「国際貢献」でしたが、特定技能は人手不足分野への労働力供給を目的として明確に位置付けられています。この制度によって、中小企業でも人材不足を補う新たな選択肢が生まれ、自動車整備業など慢性的な人手不足業界にとって大きな支えとなり始めています。

▼ その他の在留資格の動き(高度人材・永住・家族滞在 等)

2010年代後半の入管法・在留制度の改正では、技能実習・特定技能以外にもいくつか注目すべき動きがありました。

① 介護分野の在留資格創設(2017年)

超高齢化に対応するため、2017年に「介護」の在留資格が新設されました。これは日本の介護福祉士資格を取得した外国人が介護職として働ける資格です。EPA経由で来日した介護福祉士候補者らの受け皿ともなっており、2020年代には介護ビザで在留する外国人も増加しています。

② 永住許可要件の緩和(2017年)

法改正ではありませんが運用面で、ポイント制の高度人材に対する永住許可要件が大幅に緩和されました。具体的には高度専門職ビザで70点以上の人は3年で、80点以上なら最短1年で永住権申請が可能となり、優秀な外国人の定着を促しています。

永住者数も年々増加しており、2023年末時点で約88万人が永住者として在留しています。永住権を取得すれば在留期間の制限なく日本で働けるため、中小企業に長く勤めてもらうことも可能になります。

③ 家族帯同・定住者

家族滞在ビザ(就労者の扶養家族が在留)について大きな制度変更はありませんが、高度専門職の配偶者の就労が緩和されたり、特定技能2号では配偶者・子の帯同が認められるなど、家族と共に暮らしやすくする方向の措置が取られています。

また日系人等の定住者についてはリーマンショック後の帰国支援策(2009年)など一時的な施策はありましたが、在留資格そのものの変更はありません。

しかし定住者も含め、外国人労働者が日本に長期滞在し定着するケースは増えており、在留外国人全体に占める永住者・定住者の割合は無視できないものとなっています。

④ 出入国在留管理庁の発足(2019年)

入管法の改正に伴い、法務省入国管理局が格上げされて出入国在留管理庁が2019年4月に発足しました。これにより入管業務体制が強化され、在留管理や審査の効率化、外国人支援の充実が図られています。企業向けには在留資格に関する相談窓口の整備やガイドラインの公開なども進み、外国人雇用を促進する環境が整えられてきています。

以上のように、2010年代から現在にかけての在留資格制度は多方面で変革がありましたが、その方向性をまとめると「より多様な外国人材を受け入れ、日本社会・経済に定着してもらう」ことにシフトしていると言えます。

4. まとめ

2000年以降の入管法改正の流れを振り返ると、日本の外国人受け入れ政策が段階的に変化してきたことが分かります。

当初は不法滞在対策や研修生制度の整備が中心でしたが、2010年代に入り技能実習制度の拡充と高度人材の優遇策が進み、そして2019年の特定技能制度創設によって「労働力としての外国人受け入れ」を本格的に容認する時代へと移行しました。

特に技能実習制度は、日本の中小企業にとって貴重な労働力供給源となり、現在では自動車整備業を含む幅広い業種で実習生が働いています。

一方で特定技能制度の開始により、実習を終えた外国人がさらに長期間日本で働ける道が開けたことは、企業側・外国人側の双方にメリットがあります。自動車整備分野でも技能実習生と特定技能外国人が増加傾向にあり、人材確保の重要な選択肢になっています。

中小企業の経営者にとって、これら制度の違いや活用方法を正しく理解することが今後ますます重要になるでしょう。技能実習はあくまで「研修・技能習得」が目的で受け入れ期間に制限がありますが、人材育成を通じた国際貢献と即戦力の確保を両立できます。

一方、特定技能は直接的に人手不足を補う制度であり、一定の技能が保証された人材を比較的短期間で採用することが可能です。特定技能1号の場合、受け入れ企業側の負担(支援計画の実施など)もありますが、適切に対応すれば即戦力の戦力化が期待できます。

また、優秀な人材については高度専門職ビザや永住権の取得支援を検討することで、長期的に企業に貢献してもらう道も拓けます。実際、永住者や定住者として日本に根付く外国人も増えており、日本社会の一員として活躍するケースも珍しくありません。【参考:2023年末時点の永住者数は約88万人

最後に、本記事で取り上げたポイントをあげます。

2000年代前半

在留資格取消制度の導入など不法滞在対策が中心。外国人登録から在留カードへの移行準備も進行。EPAによる看護・介護人材の受け入れ開始。

2009年改正

在留カード制度への移行、留学ビザの一本化、技能実習ビザの創設など抜本的見直し。

2010年代前半

技能実習生・留学生の増加。高度人材ポイント制導入と高度専門職ビザ新設。介護ビザ新設(2017年)。

2010年代後半

技能実習適正化法施行(2017年)で実習制度を改善。2019年に特定技能制度開始。出入国在留管理庁発足(2019年)。永住要件緩和(2017年~)で高度人材の定着促進。

2020年代

コロナ禍を経て特定技能外国人が急増。特定技能2号の分野拡大検討や在留期間延長の議論進行中。外国人労働者は日本の重要な労働力の一部となりつつある。

日本の入管法制は今後も社会情勢に合わせて変化していくと予想されます。自動車整備業のような現場人材が不足しがちな業種では、技能実習生と特定技能外国人の活用が事業継続の鍵となるかもしれません。

制度の趣旨を正しく理解し、適切に運用することで、企業にとっても外国人本人にとっても有益な共生が可能となるでしょう。本記事が複雑な制度を整理する一助となり、読者の皆様が自社の人材戦略に外国人受け入れ制度を活かす際の参考になれば幸いです。

【出典:出入国在留管理庁(旧入国管理局)「在留外国人統計」、法務省「特定技能制度運用状況」等公的資料】

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772242017)