ー 目次 ー

1.はじめに

日本では近年、少子高齢化による人口減少が深刻な課題となっています。一方で労働力不足を補うための在留外国人の数は年々増加しています。

在留外国人の割合増加は日本の治安に影響を与えるのでしょうか。答えは否です。

本記事では、2000年以降の人口動態と犯罪統計の推移をもとに、在留外国人の増加が日本の治安に与える影響を統計的に検証し、在留外国人の増加が治安悪化と直接的な因果関係を持たないことについて解説します。

2.人口減少と在留外国人増加の統計

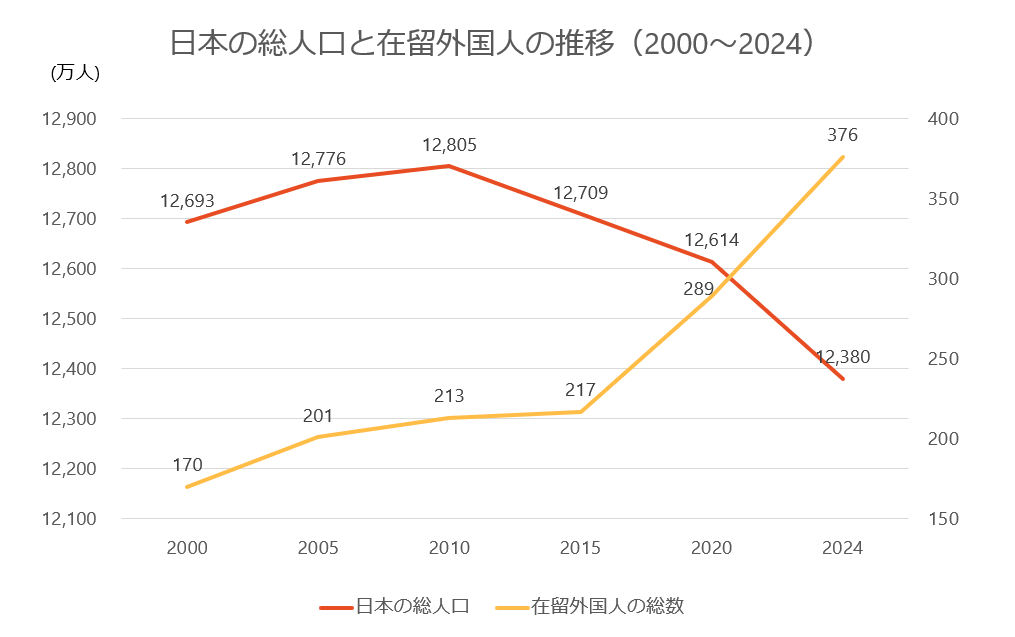

総務省の統計によれば、日本の総人口は2010年頃をピークに減少に転じています。2010年の国勢調査では約1億2,805万人だった総人口が、2025年には約1億2,359万人となり、この15年間で約450万人減少しました。

一方で、法務省出入国在留管理庁の統計によると、在留外国人数(中長期在留者+特別永住者)は2000年の約170万人から2024年には約376万人へと増加しています。下表に主要な年の総人口と在留外国人数を示します。

上の表から明らかなように、日本の人口はこの20年ほどで減少傾向にあるのに対し、在留外国人は着実に増加し、その割合も約1%台前半から約3%程度にまで上昇しています(「国税調査」参照)。

背景には、日本人労働力の減少に伴い産業界で外国人材への需要が高まったことがあります。実際、政府は2018年に入管法を改正し、新たな在留資格「特定技能」を創設するなど歴史的な受け入れ政策の転換を図りました。こうした政策もあり、日本に滞在する外国人労働者は今後さらに増加すると見込まれます。

人口減少により国内市場や地域社会の担い手が減る一方、増加する在留外国人は労働力や地域の活力維持に貢献する存在となっています。しかし一部では「外国人が増えると治安が悪化するのではないか」という懸念の声も聞かれます。次章では実際の犯罪発生件数の推移を振り返り、この懸念がデータに裏付けられるものか検証します。

3.2000年以降の犯罪発生件数の推移

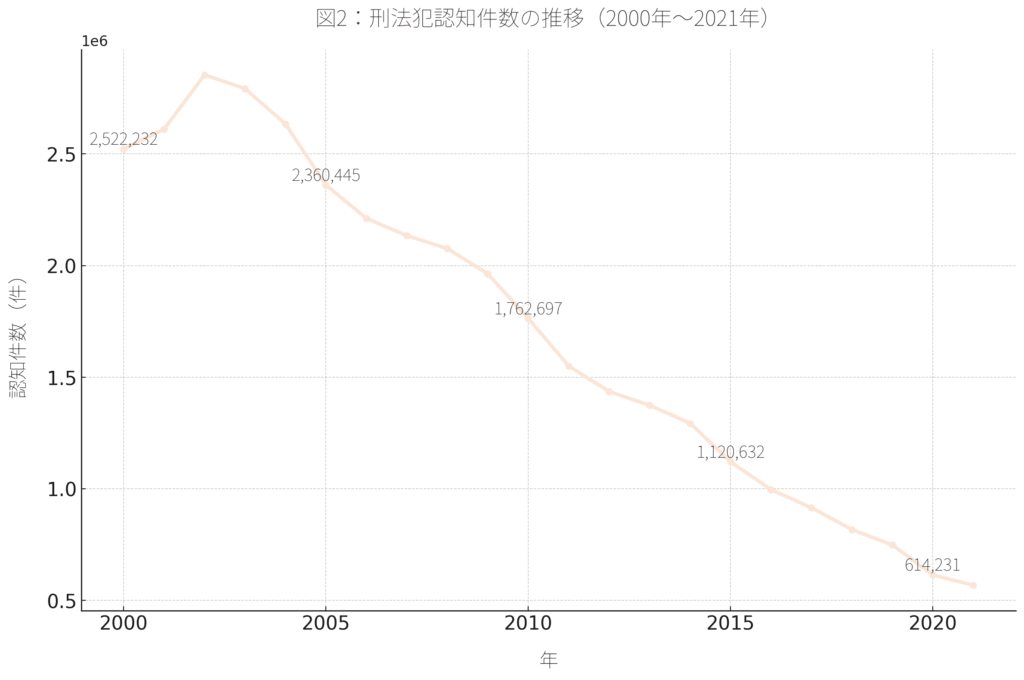

まず、日本全体の犯罪発生状況を概観します。法務省『犯罪白書』や警察庁統計によれば、刑法犯(殺人・強盗・傷害・窃盗など)の認知件数は2002年(平成14年)に戦後最多の約285万件に達しました。しかしその後は一転して減少傾向となり、2018年には約81万件と戦後最少を更新しました。以降も減少は続き、直近では2021年に約57万件と記録的な低水準となっています。下表にピーク時と近年の値を示します。

2002年と2021年を比較すると、刑法犯の発生件数は約80%も減少した計算になります。警察庁も「平成14年をピークに刑法犯認知件数は一貫して減少し、統計上は着実に治安が改善してきた」と報告しています。図2は2000年以降の刑法犯認知件数の推移をグラフにしたものです。この図からも、2000年代前半にかけて高水準だった犯罪発生が、その後急速に減少して現在は大幅に低下していることが読み取れます。

図2:刑法犯認知件数の推移(2000年~2021年)。2002年に約285万件とピークに達した後、年々減少を続け、直近では60万件未満まで減少している(「犯罪白書」参照)。

犯罪発生がここ20年で著しく減少した要因としては、官民一体となった総合的な犯罪対策の強化、地域の防犯意識向上、経済状況の変化、そして高齢化の進行による犯罪年齢層の縮小などが指摘されています。全体としては日本の治安は統計上大きく向上しています。

このように犯罪件数そのものは大幅に減少しているにもかかわらず、世間一般の体感としては「昔より治安が悪くなったのではないか」との声も根強く存在します。次の章では、この体感治安と実際の犯罪発生率とのギャップについて考察します。

4.「治安悪化」の印象と情報化社会による錯覚

統計上は犯罪が激減しているにもかかわらず、内閣府の世論調査では「ここ10年で日本の治安は悪くなった」と感じている人が半数を超えます。

実際、令和3年の調査で「日本は安全な国だと思う」と回答した人は85.1%と過去最高水準でしたが、それでも「10年前より治安が悪化した」と感じる人が54.5%いました。この背景には、インターネットやSNSを通じて犯罪関連の報道や情報が過剰に拡散される現代の状況があります。

警察庁の分析によれば、「偽の情報を含め様々な情報がネット上に氾濫し誰でも容易に入手できるようになった」と感じる人は64.4%にのぼっており、SNS等で流れてくる事件ニュースの多さが人々の不安感を煽っている側面があると考えられます。

言い換えれば、全国的にはごく稀な事件であってもSNS上で瞬時に大量拡散されるため、あたかも身近で頻繁に凶悪犯罪が起きているかのような錯覚を抱きやすいのです。

例えば、一部の凶悪事件や外国人絡みの事件はメディアで大きく報道される傾向があり、それが治安悪化の一般化したイメージにつながっている可能性があります。しかし重要なのは統計データが示す客観的な傾向です。

前述の通り、日本全体の犯罪率は大幅に低下しており、治安はむしろ改善しています。つまり、「日本の治安が昔より悪くなっている」という広範な印象は、情報化社会特有の錯覚である可能性が高いと言えます。

以上より、在留外国人が増加する近年の状況下でも、日本の治安指標は総じて向上しています。では次に、在留外国人と日本人の犯罪率の比較を具体的な数字で見てみましょう。在留外国人の増加そのものが治安悪化を招いているのではないことを、データから明らかにします。

5.在留外国人の犯罪率と日本人の犯罪率の比較

法務省『犯罪白書』や警察統計によれば、在留外国人による犯罪は2000年前後に増加傾向を示したものの、その後減少に転じています。例えば、外国人による刑法犯の検挙件数は2005年に43,622件でピークを迎えましたが、その後減少が続き、2024年には15,541件と約64%も減少しました(ただし、近年は母数が急増しているので増加傾向にあります)。

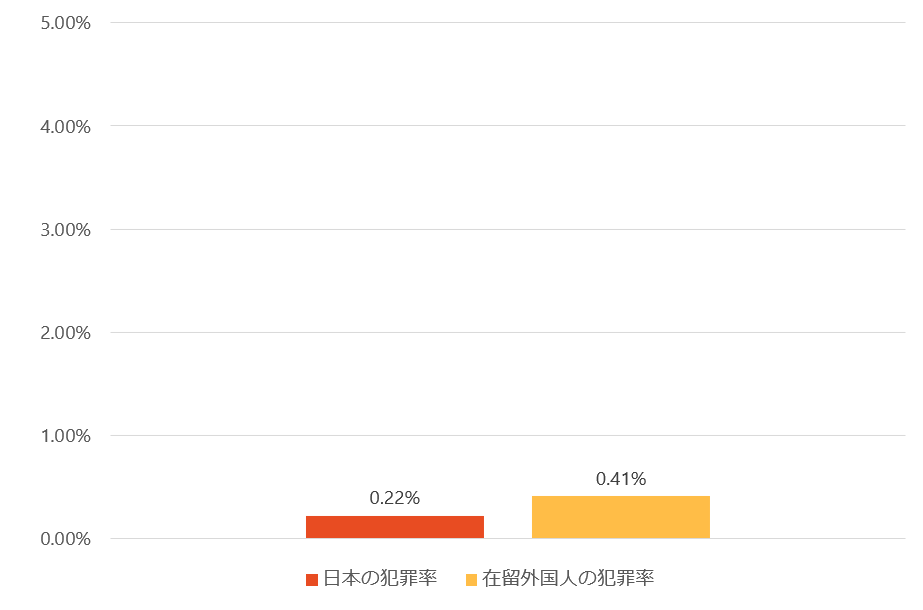

一方、日本人による犯罪も同様に大幅減少していますが、日本人と外国人それぞれの犯罪率(人口あたりの犯罪件数)を比較するとどうでしょうか?

令和5年(2024年)のデータで比較してみます。出入国在留管理庁の統計では、2024年末時点の在留外国人数は約376万人です。同年の外国人による刑法犯の検挙人員は15,541人でした。単純計算で、外国人の犯罪率(検挙人員ベース)は人口の約0.41%程度となります。

一方、2024年の日本人(約1億2,000万人)の刑法犯検挙人員はおよそ26万9千人程度で、日本人の犯罪率は約0.22%と算出されます。確かにこの数字だけ見ると、外国人の方がやや高い割合にはなっています。しかし、この差は0.2%程度であり、決して外国人だけ突出して高いわけではありません。

また、外国人犯罪の大半は窃盗など比較的軽微な犯罪が占め、凶悪犯罪に占める割合は極めて低いです。

つまり、「外国人が増えると犯罪も増えて治安が悪化する」というイメージはあくまでもイメージであり、両者に直接的な因果関係は見られません。

また、在留外国人が多く暮らす地域でも犯罪率が特段高いわけではなく、治安水準は日本人中心の地域と大差ないケースがほとんどです。

以上の統計から明らかなように、在留外国人の増加自体が日本の治安を直接的に悪化させているとは言えません。むしろ、犯罪件数は外国人増加期にも減少しており、日本の治安は総じて良好な水準を維持しています。「外国人だから犯罪を起こす」といった偏見は統計的に根拠がなく、そのような先入観を持つこと自体が多文化共生社会の実現を妨げる要因となりえます。

6.在留外国人受け入れ拡大に向けた多文化共生の提言

今後、日本が労働力確保や国際化のために在留外国人の受け入れを拡大していく中で、治安を維持・向上させつつ円滑に外国人と共生していくための環境整備が重要です。

統計的には外国人増による治安悪化の心配は過度であると分かりましたが、異なる言語・文化的背景を持つ人々が安心して共生できる社会を築くためには、制度面・地域社会面での工夫が必要です。以下に具体的な提言を示します。

- 受け入れ制度の整備と情報共有:政府と自治体は在留外国人に関する情報を適切に共有し、在留管理や就労支援の体制を強化する必要があります。例えば、日本で生活するためのルールやマナー、行政手続きの案内を多言語で提供し、来日直後の外国人がスムーズに社会に適応できるようサポートする制度が求められます。また技能実習生や特定技能で来日する労働者に対して、人権侵害や劣悪な労働環境から保護する仕組みを強化し、犯罪に巻き込まれたり誘発されたりしないようにすることも重要です。

- 地域社会での多文化共生推進:外国人住民と日本人住民の相互理解を深める地域レベルの取り組みが不可欠です。自治体や地域の国際交流協会などが中心となり、日本語教室の開催、文化交流イベントの実施、防犯パトロールへの外国人参加促進などを行いましょう。外国人側には地域のルールや防災・防犯知識を教え、日本人側には異文化への理解や共生マインドを醸成する機会を提供します。警察や自治会と連携し、外国人住民も参加した防犯キャンペーンを展開することも効果的です。

- 企業と行政の連携による適正雇用:外国人労働者を受け入れる企業は、単に雇用するだけでなく生活者としての外国人を支える役割も期待されます。言語や文化の違いによる誤解を防ぐため、勤務先での多言語マニュアル整備や社員への異文化理解研修を行うと良いでしょう。また、企業・経済団体と行政が協力し、外国人労働者の適正な雇用と地域社会への適応を促進するための憲章やルール作りを行うことも有効です。実際に東海地域では経済界と自治体が協力して「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」を策定しており、受け入れ体制の遅れによる労働・居住・教育面の課題解決には企業と行政の連携が不可欠であると謳われています。このような官民連携の枠組みを全国各地で整備し、外国人が安心して働き生活できる環境づくりを進めるべきです。

- 相談体制と支援ネットワークの強化:外国人住民が犯罪の被害者にも加害者にもならないよう、困りごとを気軽に相談できる窓口を整備することが重要です。多言語対応のホットラインや相談センターを設置し、労働トラブルや生活上の悩み、法律相談などを受け付けることで、問題が深刻化する前に対処できます。また、地域のNPOやボランティア団体とも連携し、外国人とその家族をサポートするネットワークを構築しましょう。

以上のような取組みにより、在留外国人が増加しても地域社会の調和を保ち、安全・安心な暮らしを全ての住民が送れるようになります。外国人だからと偏見を持つことなく、日本人と同じ地域社会の一員として受け入れ、お互いに協力し合うことが治安維持にもつながります。

7.おわりに

本稿では、2000年以降のデータを基に在留外国人増加と日本の治安の関係を分析しました。その結果、統計的・実証的に見て、外国人の増加が犯罪の増加や治安悪化を招いている事実はなく、むしろ犯罪発生率は大幅に低下していることが確認できました。

現代社会ではSNS等を通じた情報の氾濫により治安悪化の錯覚が生じがちですが、冷静にデータを見れば日本は依然として世界有数の安全な国です。

外国人労働者を積極的に雇用しようとする企業経営者の皆様にとっても、「外国人=治安不安要因」という懸念は払拭してよいでしょう。

重要なのは外国人従業員が職場や地域で円滑に適応できるよう適切に支援し、日本人従業員にも多文化共生の意識を醸成することです。国と地方、企業と地域住民が一丸となって受け入れ環境を整備し、多様な背景を持つ人々がお互い安心して暮らせる社会を築いていくことが、これからの日本の発展に不可欠です。

偏見や先入観ではなくデータに基づく判断と前向きな共生の姿勢で、在留外国人の増加を日本社会の活力向上につなげていきましょう。それが結果的に治安の更なる維持向上にも寄与するはずです。日本の治安の良さを保ちつつ、多文化共生社会への歩みを進めることが、未来に向けた私たちの責務と言えるでしょう。

(以下、2025年7月18日追記)

7月16日にNHKニュースの特集で、外国人増加による治安悪化というのは根拠がないという記事が掲載されました(参考:2025/7/16,NHKニュース『「外国人増加で治安が、賃金が…」広がる情報を検証 誤りも』https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250716/k10014864391000.html)

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1770507329)