ー 目次 ー

1. 技能実習責任者とは何か(役割・選任要件など)

技能実習責任者とは、外国人技能実習制度において技能実習生の受入れを行う事業所ごとに選任が義務付けられた責任者のことです (技能実習責任者講習の受講方法 – 詳しい受講内容や講習機関のまとめ)。

具体的には、技能実習指導員や生活指導員など技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する役割を担います 。技能実習責任者は各職場で技能実習が適正に実施されるよう統括管理し、実習生が安全かつ効果的に技能を習得できる環境を整える責務があります。

選任要件: 技能実習責任者には法律で定められた選任要件があります。まず当該事業所の常勤の役職員であり、自分以外の技能実習指導員・生活指導員等を指揮監督できる立場にあることが必要です 。

また大きな特徴として、過去3年以内に技能実習責任者講習(後述)を修了していることが求められます 。

さらに、技能実習計画の認定申請時には技能実習責任者に該当者を充てる必要があり、欠格事由(以前に技能実習制度で不正行為に関与して処分を受けた者など)に該当しない人物でなければなりません。要するに、技能実習責任者には経験・知識・信頼性を兼ね備えた人材が選ばれることになります。

制度上の位置付け: 技能実習制度は1993年に開始され、当初は受入れ企業に「研修生」として外国人を受け入れ、一定条件下で労働させる形でした。しかし2000年代以降に制度が拡大・改正され、2010年(平成22年)の入管法改正では入国初年度から「技能実習」資格が付与され雇用関係の下で就労する形に変更されました 。

その後2017年に「技能実習適正化法」が施行され、技能実習責任者の選任が法的に義務化されました 。この改正により各受入企業は技能実習責任者を配置し、その者に対し所定の講習受講が義務付けられています。下表に技能実習責任者と他の関係者の役割・要件をまとめます。

|

|

主な職務

|

選任要件(抜粋)

|

講習受講義務

|

|---|---|---|---|

|

技能実習責任者

|

実習全体の管理・監督。指導員や生活指導員の統括。実習計画の進行管理。

|

常勤職員で他の関与職員を監督できる地位。過去3年以内に技能実習責任者講習修了。他の不正関与歴がない等 。

|

あり(3年ごとに必須)

|

|

技能実習指導員

|

実習生への技能指導(OJT担当)。日常業務での手本となり指導。

|

実習する技能について5年以上の実務経験。常勤職員で実習現場に所属。

|

なし(受講は任意・優良要件)

|

|

生活指導員

|

実習生の日常生活全般の指導・相談対応。

|

常勤職員で実習生の生活支援や相談役を担当。特別な資格要件はない。

|

なし(受講は任意・優良要件)

|

技能実習責任者は上記の通り技能実習生受入れの要となる存在です。特に2017年の制度改正以降は、各受入事業所ごとに必ず技能実習責任者を置かなければ技能実習計画の認定が下りない仕組みとなりました。

例えば中小企業で初めて技能実習生を受け入れる場合でも、社内から要件を満たす者を技能実習責任者に選任し、事前に講習を修了させておく必要があります。もし適任者がいない場合は受入自体が難しくなるため、受入れ企業は計画段階から人選・育成を行うことが求められます。

なお、技能実習責任者は監理団体(組合など送出機関を管理する側)における監理責任者とは別の役割です。監理団体には監理責任者(および外部役員等)を置く義務があり、こちらも同様に養成講習(監理責任者講習)の受講が義務付けられています。

一方、技能実習指導員・生活指導員については法定の講習義務はありませんが、これらの担当者も任意で講習を受けることで知識を深め、受入企業が「優良実習実施者」として認定を受ける際の加点要素となります (技能実習責任者とは?役割や選任要件・講習について解説)。

最後に、技能実習責任者の重要性を示す背景として、技能実習制度の規模拡大があります。制度創設当初は受入人数が少数でしたが、2010年代に急増し、2020年には技能実習生が約40万人に達しました (外国人技能実習生の人数は?推移や国籍別・業種別などの人数も紹介)。

その後コロナ禍の影響で一時減少したものの、直近では再び増加傾向にあり2023年末時点で約41万人の技能実習生が在留しています 。

このように多くの実習生が全国で就労する中、その適正な管理のために技能実習責任者の配置と養成(講習受講)が極めて重要となっています。 (「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省)

2. 技能実習責任者講習とは(目的・内容・対象者)

技能実習責任者講習とは、技能実習責任者として必要な知識を習得するために設けられた法定講習です (技能実習責任者講習 | ウェルネット)。

技能実習適正化法に基づき、主務大臣(法務大臣および厚生労働大臣)が認定した講習実施機関により実施されます。

目的は、技能実習生の適正な受入れ・指導・保護に関する知識を技能実習責任者へ付与し、実習生の円滑な技能習得と人権保護、法令遵守の徹底を図ることです。技能実習責任者はこの講習を3年ごとに受講する義務があり、講習を修了した証明書を技能実習計画の申請時などに提出することで、受講義務を履行したとみなされます)。

対象者: 原則として技能実習責任者に選任されている者、またはこれから選任される予定の者が対象です。具体的には、外国人技能実習生を受け入れる企業・事業所において技能実習責任者として選任された本人が受講します。

講習の受講は技能実習責任者本人に限られ、代理の受講や名義貸しは認められません。講習では受講者本人確認のための身分証提出や写真撮影等が行われ、不正な代理受講を防止する措置も取られています(例えばオンライン講習時にカメラで受講者の顔を確認する等)。

なお、技能実習責任者でなくとも、企業内で実習生受入れ業務に関わる管理職等が知識習得のために任意で受講するケースもありますが、法定の「受講義務者」はあくまで技能実習責任者本人です。

講習の内容: 講習は約6時間程度のカリキュラムで実施され、技能実習制度の運用に必要な幅広い知識が提供されます (養成講習とは | 外国人技能実習制度 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構)。以下は主な講義項目の例です。

- 技能実習関連法令の理解: 「技能実習法」および関係省令の概要、技能実習計画の認定基準、受入れ企業・監理団体の遵守事項など。

- 入国管理法令の理解: 入管法の基礎知識、在留資格「技能実習」の制度趣旨、在留期間管理、技能実習生の権利義務など。

- 労働関係法令の理解: 労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法など実習生を雇用する上で適用される労働法令とその遵守ポイント。

- 技能実習の指導方法: 実習現場で効果的に技能指導(OJT)を行う方法、言語の壁への対処法、指導計画の立案と評価方法。

- 生活指導と支援: 生活指導員との連携、実習生の日常生活上の相談対応方法、文化の違いへの配慮、問題発生時の適切な対処。

- 人権・コンプライアンス: 人権侵害行為の防止(パワハラ・セクハラ禁止等)、失踪防止策、公的相談窓口の紹介、緊急時の対応フロー。

- 労働災害防止と安全管理: 実習生に多い労災事例の紹介、安全衛生教育の方法、労災発生時の報告義務と対応手順。

- ケーススタディ: 過去の問題事例やトラブルケースを基にした討議・演習(失踪事案、契約違反、劣悪待遇の是正など)。

- 理解度テスト: 講習修了前に筆記試験形式のテストが課されます。講義内容から出題され、概ね70点以上の正答率で合格となります。このテストに合格して初めて「受講証明書」が交付されます。

上記のように講習は座学が中心ですが、単なる講義だけでなく質疑応答やケーススタディを交え、技能実習責任者として現場で直面しうる問題への対処法も学べるよう構成されています。

講師は技能実習制度に精通した専門家(行政OBや業界団体の有識者、社会保険労務士など)が担当することが多く、最新の制度動向や実務上の留意点についても学べます。

講習の効果として、受講者は法律知識の再確認だけでなく、技能実習生とのコミュニケーション方法や異文化理解、安全管理手法など実践的な知見を得ることができます。特に初めて実習生を受け入れる企業の担当者にとっては、この講習で基本を学ぶことで現場での対応力が向上し、トラブル予防につながるでしょう。

講習修了後: 理解度テスト合格者には「技能実習責任者講習 修了証明書」(受講証明書)が発行されます 。この証明書は次の技能実習計画認定申請時に添付する書類の一つとなり、技能実習責任者が法定講習を修了している証拠となります。

証明書には講習修了日が記載されており、以後3年間有効とみなされます。3年経過後も引き続き技能実習責任者を務める場合は再度講習を受講し、新たな証明書を取得する必要があります(有効期限内に更新講習を受講しても常に最新の修了日から3年で失効)。

もし理解度テストに不合格だった場合は修了証明書が交付されず、別日に講習を再受講してテストに合格するまで証明書が得られない仕組みです。

3. 技能実習責任者講習のメリットとデメリット(実務面、法的義務、管理体制への影響など)

技能実習責任者講習には、受講することで得られるメリットが多くありますが、一方で受講に伴うデメリットや負担も存在します。以下ではメリットとデメリットを整理し、実務面・法的側面・管理体制への影響について解説します。

メリット(講習受講の利点)

- 法令遵守の確保: 講習受講により技能実習制度の関連法令を体系的に学べるため、受入企業として法令違反を未然に防ぎやすくなります。技能実習生受入れに関する主要な法律(入管法・労働法など)のポイントを理解することで、違法な長時間労働や賃金未払い等のトラブルを避ける知識が身につきます。結果として行政指導や処分を受けるリスクを低減できます。

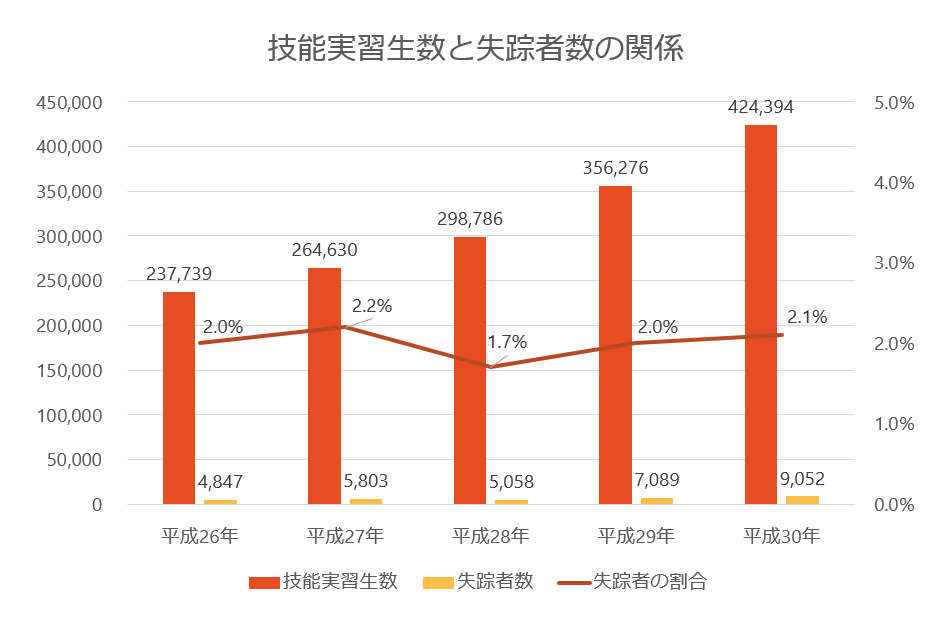

- 技能実習生の保護と失踪防止: 講習では実習生の人権保護や失踪防止策についても扱われます。適切な労務管理や生活サポートの方法を学ぶことで、実習生との信頼関係構築に役立ち、失踪やトラブルの発生を防ぐ効果が期待できます。実際、2015年~2019年における技能実習生の失踪率は約2%前後で推移していましたが、講習を受け知識を持った責任者がしっかり対応することでこの数字をさらに下げることに寄与できるでしょう。

(最新版統計|技能実習生の受け入れ人数推移・国別割合は?人数枠についても解説 | 外国人採用サポネット | マイナビグローバル)図:技能実習生の受入人数(橙色棒グラフ)と失踪者数(青色折れ線)の推移(2014~2018年)を示したグラフ。

橙の棒は年々増加し2018年には約42万人の実習生が在留、赤い折れ線は失踪者数の割合(右目盛)でおおむね2%前後で推移している。講習受講による管理強化は、実習生の失踪(不法残留)問題の抑止に繋がると期待される。

- 管理能力の向上: 講習を通じて得た知識やノウハウは、技能実習責任者自身のマネジメントスキル向上に直結します。例えば、安全衛生の知識を得れば労災防止策を職場に導入でき、コミュニケーション法を学べば実習生との意思疎通が円滑になります。結果的に技能実習の成果(技能習得度合いや生産性)が高まり、受入企業にとってもメリットがあります。

- 組織の信頼性向上: 技能実習責任者が適切に講習を受け知識を備えていることは、受入企業の信頼性向上にも繋がります。監理団体や行政から見ても講習修了証明書を提出している企業はコンプライアンス意識が高いと評価されますし、実習生本人や送り出し機関からも安心して任せられる企業とみなされます。また、講習受講は優良実習実施者の認定要件における加点対象でもあり、講習を修了した責任者を配置していることが企業の対外的なアピール材料にもなります。

- ネットワーク構築: 講習の場には他社の技能実習責任者も集まるため、情報交換やネットワーク作りの機会にもなります。受入れ現場で生じがちな課題について意見交換したり、講師に直接質問できる貴重な場でもあります。同じ立場の受講者同士の繋がりは、講習後の相互協力や情報共有にも役立つでしょう。

デメリット(受講に伴う負担・留意点)

- 時間的・経済的コスト: 技能実習責任者講習の受講には費用と時間がかかります。受講料は一般的に1~2万円程度(テキスト代込、税込)であり、さらに講習当日は丸一日(約6時間)業務を離れて受講する必要があります。中小企業などでは責任者が講習で不在となる日の業務調整が必要となり、業務効率の低下や出張旅費等の負担が発生し得ます。オンライン講習の場合でも受講環境の準備や通信機器の用意が必要です。3年ごとにこの負担が繰り返し発生する点も留意すべきデメリットです。

- 人的リソースの制約: 技能実習責任者に求められる要件が厳しいため、担当者の人選に苦労する場合があります。例えば社内に5年以上の経験を持つ適任者が少ない場合、その人に責任が集中しがちです。一人の技能実習責任者が複数の実習生や業務を抱えると負担が大きくなり、場合によっては講習で学んだ内容を実践する余裕がなくなる恐れもあります。また責任者が退職・異動した場合、後任者も速やかに講習を受けなければ実習生受入れを継続できないため、人事異動の制約要因にもなり得ます。

- 形式的になりがちな懸念: 講習受講が義務化されたことにより、「とにかく受講さえすればよい」という形式的な捉え方をするケースも見受けられます。つまり、実務に活かす姿勢が希薄なまま講習を受け流してしまうと、本来の学習効果が上がらず形だけの履行になってしまいます。講習自体は短期間で詰め込み型のため、受講後に継続して自主的に学ぶ意識がないと時間の経過とともに知識が風化するリスクもあります。

- 最新情報への対応: 技能実習制度は法改正や運用見直しが比較的頻繁に行われます。講習で得た知識も数年後には変更・更新される可能性があります。3年に1度の受講では最新動向をリアルタイムにカバーしきれない場合もあり、法令改正があった際には講習を待たず自主的に情報収集・対応しなければなりません。例えば特定技能制度との連携や2024年以降検討されている技能実習制度の見直しなど、責任者自身が常にアンテナを張っておく必要があります。

以上のように、技能実習責任者講習には実務遂行上のメリットと、それに伴う一定のコスト・課題の両面があります。

しかし総合的に見れば、講習受講によって得られる知識・意識向上の効果は、デメリットを上回るものと言えるでしょう。

適切な知見を持った責任者がいることで実習生も安心して働け、企業としても違反リスク低減や人材育成効果を享受できます。受講後は学んだ内容を現場に落とし込み、定期的な復習や社内共有を図ることで、講習のメリットを最大限活かすことが重要です。

4. 技能実習責任者講習の受講方法(申し込み手順、受講形式、費用、実施機関)

技能実習責任者講習を受講するには、所定の申込み手順を踏む必要があります。以下に受講方法の一般的な流れとポイントを説明します。

実施機関の確認: 講習は主務大臣が適当と認め告示した民間機関(養成講習機関)が実施します (養成講習とは | 外国人技能実習制度 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構)。代表的な実施機関として、公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)や全国の労働基準協会連合会、各地の監理団体協議会、民間コンサルティング会社(ウェルネット等)があります。まずは自社の所在地や都合に合った講習開催スケジュールを探します。OTIT(外国人技能実習機構)やJITCOの公式サイト、労働基準協会の案内ページなどで年度ごとの講習日程が公表されています。

申し込み手順: 希望する講習実施機関と日程が決まったら、開催日前に所定の方法で申込みを行います。多くの場合、Web上の申込フォームやメール・FAXでの申請となっています。必要事項として「受講者氏名・所属企業名・連絡先・技能実習責任者であることの証明(受入れ企業名等)」を記入し、受講希望日程を選択します。定員があるため先着順受付や締切日がありますので、募集開始直後に早めの申し込みが望ましいでしょう。申し込み後、事務局から受付確認と受講料の請求案内が届きます。

受講料の支払い: 受講料は事前振込が一般的です。費用相場は前述の通り1~2万円程度で、対面形式・オンライン形式で多少異なる場合があります (技能実習責任者講習 | ウェルネット)。例えばある機関では通学講習12,650円(税込)、オンライン講習17,600円(税込)と設定されています (技能実習責任者講習 | ウェルネット)。振込期限までに指定口座へ受講料を納付すると正式に受講予約が確定します。機関によっては領収証の発行も可能です。

受講形式の選択: 現在、講習は通学(会場受講)形式とオンライン形式の双方が用意されている場合が多いです (技能実習責任者講習は誰でも受けられる? – YUIME Japan)。通学形式では各都道府県の主要都市(例:東京、大阪、愛知など)の研修会場で集合研修として行われます。オンライン形式ではZoom等の会議システムを用いて、自宅や職場からPCで受講できます。オンライン受講の場合でも事前に配布されるテキストを使用し、双方向で質問ができるよう配慮されています。ただしオンラインでは不正受講防止のため開始前に身分証提示やカメラ常時オンが義務付けられ、通信環境も受講者側で安定したものを用意する必要があります ([PDF] 【オンライン形式での法定講習の受講注意点】)。自身の学習スタイルや移動可否に応じて受講形式を選択するとよいでしょう。

当日の流れ: 通学講習の場合、開始時間までに指定会場へ行き受付を済ませます。本人確認のため写真付き身分証(運転免許証等)の提示を求められます。配布されたテキスト・資料を用いて講義を受講し、適宜休憩が挟まります。昼休憩を含めて終日の日程となり、最後に理解度テストを実施します。オンライン講習でもタイムスケジュールは概ね同様で、途中でランチ休憩や小休止が設けられます。チャットや音声で講師に質問できる時間も用意されています。理解度テストはオンラインではWeb上で解答するか、監視下で筆記する方式です。試験監督も画面越しに行われ、不正ができないよう管理されます ([PDF] 【オンライン形式での法定講習の受講注意点】)。

修了証の受け取り: 講習終了後、無事テストに合格すると「受講修了証明書」が発行されます。通学形式ではその場で交付されるケースもあります(即日交付)。オンライン形式では後日郵送により送付されることが一般的です。証明書には講習名、受講者氏名、修了年月日などが記載されていますので、大切に保管してください。この証明書は次回の技能実習計画認定申請や監理団体監査の際に提出を求められる書類です (養成講習とは | 外国人技能実習制度 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構)。

再受講・更新手続: 技能実習責任者講習は3年ごとの更新が必要なため、有効期限が切れる前に再受講の手続きを行います。実習計画の継続申請や更新が迫る時期に合わせ、少なくとも有効期限満了の数ヶ月前には講習の予約を入れておくことが望ましいです。なお、例えば初回講習を受けてすぐに実習生受入れが始まらなかった場合でも、証明書の有効期間は延長されず発行日から3年間となります。そのため受入れ開始時期に合わせ計画的に受講スケジュールを組むこともポイントです。

講習情報の入手方法: 前述のようにOTITやJITCOのウェブサイト、また各講習実施機関のサイトで開催情報が告知されます。「技能実習責任者講習 日程 ○○年」等で検索すると最新の募集要項を見つけられます。人気の日程(年度末や年度初め、主要都市開催など)は早期に満席となることもあるため、情報収集を怠らず余裕を持って申し込みましょう。また監理団体を通じて講習案内が共有されることもありますので、受入れ企業は監理団体からの情報にも注意してください。

5. 技能実習責任者に関するよくある質問と回答(FAQ形式)

最後に、技能実習責任者および技能実習責任者講習に関して寄せられるよくある質問とその回答をまとめます。

Q1. 技能実習責任者は必ず講習を受けなければいけませんか? またその理由は?

A1. はい、法律により技能実習責任者は3年に1度の講習受講が義務付けられています 。技能実習責任者講習を修了していないと技能実習計画の認定が受けられず、実習生の受入れ自体が認められません。

これは技能実習生の保護と適正な指導を確保するためであり、講習で最新の法令知識や管理ノウハウを身につけた責任者が現場を統括する必要があると考えられているためです。

Q2. 技能実習指導員や生活指導員も講習を受ける必要がありますか?

A2. 法律上、技能実習指導員と生活指導員には受講義務はありません 。必須講習が課されるのは技能実習責任者(および監理団体の監理責任者等)に限られます。

ただし指導員や生活指導員向けにも任意の養成講習が用意されており、受講すれば実習生指導の知識が深まるほか、自社が優良実習実施者として認定される際のプラス要素(加点)にもなります (養成講習とは | 外国人技能実習制度 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構)。現場の体制強化のため、可能であれば受講が推奨されます。

Q3. 講習の難易度や合格率はどの程度ですか?

A3. 講習内容は技能実習制度に関する基礎から実務まで幅広いですが、事前知識がなくとも講師が丁寧に解説するため理解は難しくありません。終了時の理解度テストも講義内容を復習すれば十分合格可能なレベルです。

合格基準は70点以上ですが 、一般的に受講者の大半は一度で合格しています。しっかり講義を聞き重要ポイントを押さえていれば過度に心配する必要はないでしょう(不合格の場合は後日再受講して再テストを受けられます)。

Q4. 講習はどこで受けられますか? 地方在住でも大丈夫でしょうか?

A4. 技能実習責任者講習は全国各地で開催されています。都道府県労働基準協会やJITCO、民間講習機関が全47都道府県で通学講習を実施しており、地方在住の方でも最寄りの県や近隣で受講可能です 。

また近年はオンライン講習も導入され、自宅や職場からインターネット経由で受講することもできます (オンライン講習 – 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会)。

したがって地理的なハンデはほとんどありません。日程についても年間を通じて複数回開催されていますので、自分の予定に合わせて選択できます。

Q5. オンライン講習と通学講習の違いは何ですか?

A5. 内容的には大きな違いはありません。どちらもカリキュラムやテストは同一で、修了証明書も同じものが発行されます。違いがあるとすれば受講環境と手続き面です。

オンラインでは事前に通信環境テストや本人確認(写真提出等)が必要であり ([PDF] 【オンライン形式での法定講習の受講注意点】)、当日はPCのカメラをオンにして受講する点が異なります。

またオンライン受講料は若干高めに設定されている場合があります。通学では他受講者との対面での交流が可能ですが、移動時間や交通費がかかります。それぞれメリット・デメリットがありますので、自社の状況に応じて選択してください。

Q6. 講習の申込みにはどれくらい前から動くべきでしょうか?

A6. 講習日程にもよりますが、少なくとも開催日の1~2ヶ月前には申し込みをすることが望ましいです。定員制のため人気の日程は早期に満席になることがあります。また受講料振込などの手続き期間も考慮すると、時間に余裕をもって準備すべきです。

特に初めて実習生を受け入れる場合、技能実習計画の申請期限から逆算して講習修了証が間に合うよう計画しましょう。計画認定申請時点で修了証の提出が必要になるため、遅くとも申請の数ヶ月前までには受講を済ませておく必要があります。

Q7. 一つの事業所に技能実習生が複数人いる場合、技能実習責任者も複数必要ですか?

A7. 事業所ごとに1名選任すれば足ります。同一事業所内で受け入れる技能実習生が何名であっても、技能実習責任者は原則1事業所につき1名です(もちろん補佐的に副責任者を置くことは任意で可能です)。

逆に、企業が複数の事業所で実習生を受け入れる場合は、それぞれの事業所に技能実習責任者を選任しなければなりません (技能実習責任者とは?役割や選任要件・講習について解説) 。

例えば本社と支店で実習生を配置する場合、各拠点ごとに責任者を置く必要があります。これは責任者が常勤し日常的に監督できる体制を確保するためです。

Q8. 技能実習責任者は他の役割(技能実習指導員や生活指導員)と兼任できますか?

A8. 兼任は可能です。 法令上、一人の社員が技能実習責任者と技能実習指導員等を兼ねてはならないという規定はありません。

実際、中小企業などでは現場責任者がそのまま指導員も兼務しているケースが多くあります。ただし兼任する場合でも、それぞれの役割の選任要件を満たす必要があります。

例えば技能実習責任者が技能実習指導員を兼ねる場合、その人自身が実習職種について5年以上の実務経験を有していなければ指導員要件を満たしません。また業務負担が偏り過ぎないよう、社内でサポート体制を整えることも重要です。

Q9. 技能実習責任者が途中で交代になった場合、どうしたらよいですか?

A9. 技能実習責任者が退職・異動などで不在になる場合、速やかに後任者を選任する必要があります。新たに責任者となる人が講習修了証明書を持っていない場合は、できるだけ早く講習を受講させます。

法令上は「常に講習修了者を技能実習責任者に充てること」が求められるため、交代があった場合は監理団体やOTITに所定の様式で変更届を提出し、併せて新責任者の修了証を提出します。もし交代直後に適任者がいない状態が生じると、実習計画の継続に支障が出る可能性があります。

したがって、責任者交代の際は引継期間を設ける、将来の候補者にも事前に講習を受けさせておくなどのリスク管理が望まれます。

Q10. 講習修了証明書の有効期限が切れたまま放置するとどうなりますか?

A10. 技能実習責任者講習の修了証明書は発行日から3年間有効とされます。有効期限を過ぎたまま技能実習責任者を続けることは法令違反となり、技能実習計画の認定取り消しや是正指導の対象になり得ます。

実質的にも、新規の実習計画申請や更新申請時に有効な修了証を提出できなくなり、受入れ継続が困難になります。そのため有効期限が切れる前に必ず再講習を受講し、新しい修了証を取得しておきましょう。期限管理は受入企業の責任で行い、監理団体も定期的に受講状況を確認してくれますので、更新漏れのないよう注意が必要です。

以上、技能実習責任者と講習に関する詳細な解説を行いました。技能実習責任者講習は単なる義務に留まらず、技能実習生受入れを円滑かつ適正に進めるための知識習得の機会です。受講を通じて得た知見を現場で活かし、技能実習生と受入企業双方にとって実りある技能実習となるよう努めていきましょう。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772236522)