ー 目次 ー

1. 技能検定試験の概要と目的

日本の外国人技能実習制度は、我が国の技能や知識を開発途上地域に移転し、その人材育成を支援することを目的としています (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会)。

技能実習生は企業での実習を通じて技術を習得し、帰国後に母国の発展に寄与する「人づくり」に繋げる狙いがあります。

この実習成果を客観的に評価するために実施されるのが技能実習生向け技能検定試験です。技能検定は職業能力開発促進法に基づく国家試験であり、技能実習生が修得した技能や知識の習熟度を測定します (技能実習生等向け技能検定の概要 |厚生労働省)。

合格すれば国家資格として技能の習得を公式に証明でき、技能実習生にとってキャリア形成上も重要なステップとなります。

2. 技能検定試験の種類(国家検定と等級区分)

技能検定試験には等級区分があり、技能実習生向けには基礎級・随時3級・随時2級の3区分が設けられています (技能実習生等向け技能検定の概要 |厚生労働省)。

これらは通常の技能検定の1級〜3級に対応するもので、技能実習生が実習年限ごとに受検する仕組みです。なお、「随時」とは全国一斉ではなく必要な時期に随時実施する方式を意味します)。

各等級の水準(試験の程度)は以下の通りです。

|

等級区分

|

試験の程度(技能・知識の水準)

|

|---|---|

|

基礎級

|

基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能および知識の程度

|

|

随時3級

|

初級の技能労働者が通常有すべき技能および知識の程度

|

|

随時2級

|

中級の技能労働者が通常有すべき技能および知識の程度

|

上表の定義は厚生労働省による技能検定基準の説明によるものです (技能実習生等向け技能検定の概要 |厚生労働省)。つまり、基礎級は文字通り最も基礎的なレベル、随時3級は初級レベル、随時2級は中級レベルの技能習熟度を測る試験です。

なお、技能実習制度開始当初は基礎級にもさらに細かい区分(旧基礎1級・2級)がありましたが、現在は統合され「基礎級」として実施されています。

これら技能検定はすべて国家検定(厚生労働省管轄の職業能力評価試験)として位置付けられ、都道府県職業能力開発協会または指定試験機関が実施します。

3. 基礎級試験の詳細(位置付け・内容・実施方法)

基礎級は技能実習1号(入国後〜1年目)の実習生が受検する試験です。1年間の基礎的な実習を終える段階で、その職種における基本的作業の技能と関連知識が身についているかを確認します。

試験は学科(筆記)試験と実技試験の2科目があり、学科は職種ごとの基礎知識について主に択一形式で出題されます。

実技では、例えば工具の名称や基本操作を問う簡易作業や、安全作業手順の実演など、当該職種の初歩的技能を実際に行って評価されます。合格基準は学科試験が満点の60%以上、実技試験が100点中60点以上と定められており (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会)、比較的容易に合格できる水準に設定されています。

基礎級試験の合格は技能実習2号(2年目以降)へ進むための必須条件です。

技能実習計画にも「1号修了時に技能検定基礎級に合格すること」が目標に掲げられており、基礎級不合格の場合は原則として次のステップに移行できません (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

そのため、受入企業および監理団体は、実習開始当初から合格に向けた計画的な指導を行う必要があります。基礎級試験に万一不合格となった場合でも、在留期限内であれば1回に限り追試(再試験)の機会が与えられます (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

再試験も不合格になると在留資格(技能実習2号)への更新が認められず、技能実習生は強制的に帰国せざるを得なくなるため (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)、基礎級合格は実習継続のために極めて重要です。

基礎級試験の実施にあたっては、各都道府県の職業能力開発協会等が企業・監理団体と調整し、試験官や会場手配を行います。多くの場合、実習実施施設(企業)の作業場や研修施設がそのまま試験会場となり、日程も実習生の受検時期に合わせて設定されます。

試験当日は監理団体職員や企業担当者は試験補助に回り、公平性確保のため外部から派遣された試験監督員が採点・評価を行います。また、学科試験は日本語で行われますが、出題は平易な表現に配慮されており、漢字にもふりがなを振るなど実習生に配慮した形式が取られることがあります。

いずれにせよ、基礎級は実習生にとって最初の関門であり、確実な合格を目指して十分な準備が求められます。

4. 随時評価試験(随時2級・随時3級)の概要と詳細

技能実習2号・3号の段階で受検するのが随時3級および随時2級の技能検定試験です。

随時3級は技能実習2号(実習開始後2〜3年目)修了時に受検するもので、技能実習生にとって2回目の技能検定となります。試験内容は原則として通常の技能検定3級と同一水準であり、職種ごとの初級技能を実技試験で評価します(学科試験もありますが、後述の移行要件上は実技合格が重視されます)。

随時3級は技能実習3号(4〜5年目)への移行条件として合格が必須となっており、これに合格しないと実習期間を延長することができません (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

ただし、最長3年間の技能実習2号を終えて帰国する場合は随時3級の合否は在留に直接影響せず、あくまで技能習得度の証明として位置付けられます。

そのため、例えば「技能実習3号への移行を希望しない実習生にとっては、随時3級に不合格でも実習自体の修了は可能」という点が基礎級試験との違いです (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

もっとも、実際には多くの実習生が合格を目指して受検し、合格すれば実習成果の証明や今後の就職に有利になるメリットがあります。随時3級も基礎級と同様に不合格時は1度まで再試験が認められており、監理団体等のサポートのもとで早めに再挑戦することが可能です。

一方、随時2級は技能実習3号(4〜5年目、延長実習)修了時に受検する試験です。こちらは中級技能者レベルの検定内容で、通常の技能検定2級と同等の難易度となっています。

随時2級は技能実習3号を修了するまでに少なくとも1度は実技試験を受検することが義務付けられています (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会)。

つまり、実習最終段階で習得した技能を試験で測定する必要がありますが、在留期間の関係で基礎級や随時3級のように「合格」が次の在留資格要件になるわけではありません。随時2級に合格できなかった場合でも技能実習3号修了自体は可能であり、そのまま帰国することになります。

ただし、企業や実習生にとっては2級合格者となれば大きな名誉であり、また2019年に創設された特定技能制度への移行を視野に入れる場合にも2級合格は有利に働きます。

とはいえ後述するように随時2級の合格率は極めて低く、試験内容も高度なため、実習期間中に合格まで到達するのは容易ではありません。

以上の3つの技能検定試験(基礎級・随時3級・随時2級)と技能実習各号との関係をまとめると次の表の通りです。

|

技能実習区分

|

受検する技能検定

|

移行の条件

|

備考

|

|---|---|---|---|

|

技能実習1号(1年目)

|

基礎級(学科・実技)

|

合格(学科・実技)必須

|

2回まで受検可(再試験含む)

|

|

技能実習2号(2〜3年目)

|

随時3級(実技)

|

合格(実技)必須

|

2回まで受検可(再試験含む)

|

|

技能実習3号(4〜5年目)

|

随時2級(実技)

|

修了までに受検必須

|

合格は任意(不合格でも修了可)

|

表より、技能実習生はそれぞれの実習段階の終了時に対応する技能検定を受検し、次段階へ進級するには所定の試験に合格する必要があることが分かります。

随時2級のみ合格が義務ではありませんが、企業としてはできるだけ合格を目指して指導するケースが多いようです。

随時3級・2級試験の実施方法も基本的には基礎級と同様で、都道府県職業能力開発協会等が企業と日程調整のうえ随時に試験官を派遣して実施します。

難易度は随時3級が初級レベル、随時2級が中級レベルと高くなり、特に随時2級は要求される作業範囲も広く専門的で、学科試験の合格基準も基礎級より厳しい(基礎級60%に対し随時級は65%以上)設定です (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会)。

このため随時2級まで到達する技能実習生は限られますが、合格すれば日本人技能者と比肩しうる技能水準と認められるため、挑戦する意義は大きいでしょう。

5. 技能検定試験の年間スケジュール

技能実習生向け技能検定(随時試験)は、一般の技能検定(年2回程度の全国一斉実施)とは異なり、実習生の受入企業や試験実施団体と調整のうえ随時に実施日を決定します (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会)。

試験は原則として平日(月〜金)の日中に行われ、年末年始や大型連休の時期を除き通年で実施可能です (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会) (技能検定試験(随時試験) | 岡山県職業能力開発協会)。

例えば学科・実技試験とも毎年4月1日〜翌年3月31日の期間内で随時実施できるよう体制が組まれており、実習生の在留期間に合わせて柔軟に日程調整されます。

各都道府県の職業能力開発協会は毎年度ごとに、その地域で実施可能な随時試験の職種・作業や実施予定を公示しています。厚生労働省および外国人技能実習機構(OTIT)を通じて「令和○年度○○県随時技能検定実施予定」といった情報が公開されるため、自社の受入職種が当該地域で実施予定かどうかを早めに確認することが重要です (〖技能実習〗随時の技能検定試験(2025年度)の実施予定が公表されました | ニュース・お知らせ | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構)。

主要な受入地域である東京都や愛知県などでは取扱職種も多いため年間を通じて随時試験が頻繁に行われていますが、一部の県では対応職種が限られる場合もあります。その際は近隣他県と調整して受検することも可能ですので、実習生の受検希望地の協会に相談するとよいでしょう。

具体的な年間スケジュールの例として、技能実習1号の場合を考えてみます。仮に4月に入国・実習開始した技能実習生は、翌年3月末が1号修了期限となります。基礎級試験合格が2号移行の条件であるため、遅くとも修了6か月前(9月頃)までに基礎級の受検申請を行うことが推奨されています (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

申請後、試験実施団体との日程調整や試験問題手配などに数か月要するためです。実際の基礎級試験は11〜12月頃に実施され、年明け1月までに結果が判明するようスケジュールが組まれるケースが一般的です。

合格すれば在留資格更新手続きへと進み、不合格の場合でも残り期間で再試験を受ける時間的猶予が確保できます。同様に技能実習2号から3号への移行を目指す場合は、修了12か月前(2号2年目開始頃)までに随時3級の申請を済ませ、1年かけて試験及び再試験に対応できるよう計画します (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

このように逆算して早め早めの準備を行うことが、限られた実習期間内で確実に試験合格を得るためのポイントです。

主要都道府県の例では、東京都では随時試験の申請受付を随時行い、試験希望日の2〜3か月前までに申請する運用となっています。

愛知県では年度前期・後期の2回に分けて試験実施計画を公表し、それに合わせて申請期間を設けています。いずれの場合も、実習生の在留期間終了間際は混み合う傾向があるため、早期の情報収集と計画立案が重要です。

なお、技能実習生の受検申請手続きは現在、外国人技能実習機構の「受検手続支援サイト」を通じてオンラインで行う仕組みが整備されています (技能実習生等向け技能検定の概要 |厚生労働省)。

監理団体と受入企業が協力し、このサイト上で必要情報の登録や書類提出を速やかに行うことで、試験実施までのスケジュールを円滑に進めることができます。

6. 技能検定試験の合格率一覧(職種別・等級別の比較)

技能実習生向け技能検定の合格率について、最新の公式統計から等級別の状況を見てみましょう。

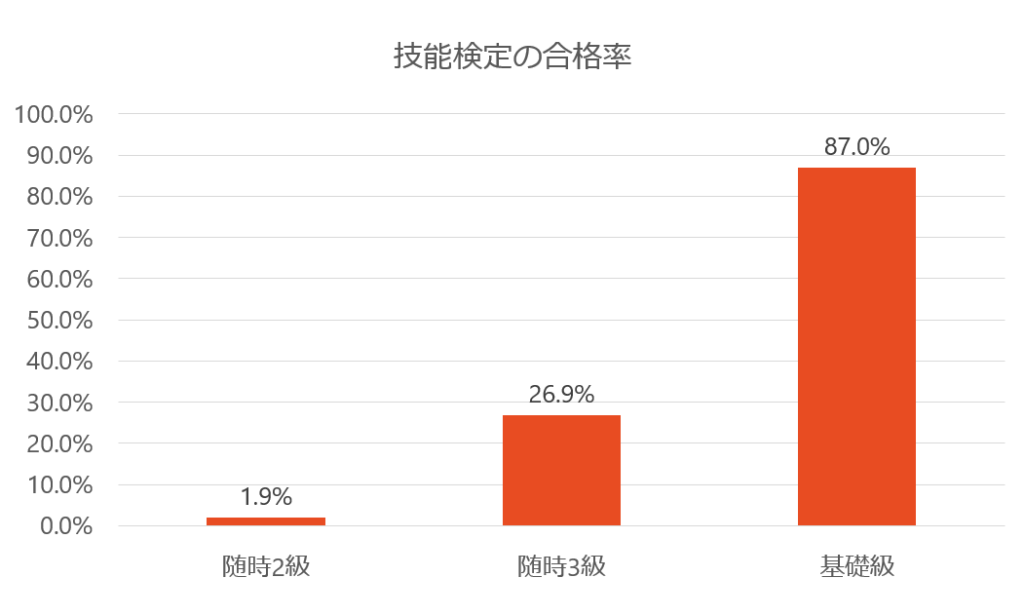

厚生労働省が公表した令和4年度(2022年度)のデータによれば、基礎級試験の合格率は約87%と非常に高い水準ですが、随時3級では約27%にまで低下し、随時2級に至ってはわずか1.9%という低さでした (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

これは基礎級が比較的易しく合格させるための試験と言われるのに対し、3級以降は内容が高度化して難関になるためで、日本人受検者にとっても2級合格は容易ではない難関試験とされることを反映しています (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

実習生にとって語学のハンデもある中で、級が上がるごとに合格率が大きく下がる傾向が見て取れます。

令和4年度における技能実習生向け技能検定の受検者数・合格者数および合格率の一覧を以下の表にまとめます。

|

等級

|

受検申請者数

|

合格者数

|

合格率

|

|---|---|---|---|

|

基礎級

|

54,727人

|

47,603人

|

87.0%

|

|

随時3級

|

54,135人

|

14,539人

|

26.9%

|

|

随時2級

|

12,419人

|

233人

|

1.9%

|

この表は、2022年度(令和4年度)における技能実習生の検定結果を示しています。視覚的にわかりやすいグラフへの変換や、他年度との比較表の作成も可能ですので、ご希望があればお知らせください。

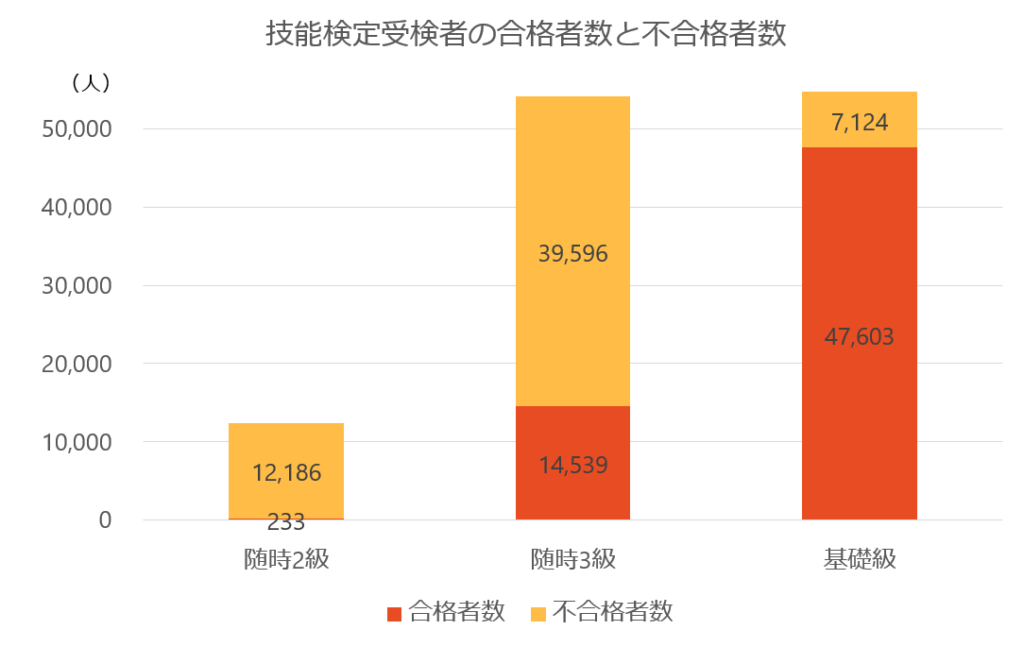

上表の通り、基礎級では5万人以上の実習生が受検しその大半が合格していますが、随時3級では同程度の受検者数に対して合格者は1.4万人ほど、随時2級に至っては受検者約1.2万人に対し合格者わずか233人という厳しい結果となっています 。

基礎級と随時3級で受検者数がほぼ同規模なのは、基礎級に合格した多くの実習生がそのまま随時3級にもチャレンジしていることを示します。一方、随時2級の受検者数が大きく減少しているのは、3号まで進む実習生自体が限られるうえ、3級不合格で3号移行を断念するケースもあるためと考えられます。

下のグラフは上記データを等級別の合格率で可視化したものです。基礎級では約9割と高い合格率を示していますが、随時3級では3割弱、随時2級では2%前後まで大きく低下しており、難易度の上昇に伴う合格率の落差が一目瞭然です。技能実習生にとって随時2級は合格が非常に難しい試験であることが改めて分かります。

図1:技能実習生向け技能検定の等級別合格率(2022年度)

合格率が低いということは、裏を返せば不合格となる実習生が多数いることを意味します。次のグラフは等級別の受検者数に占める合格者数の絶対量を比較したものです。

基礎級では約5.5万人が受検し約4.8万人が合格、不合格者は8千人弱と推計されます。随時3級では受検者約5.4万人中合格者1.45万人、不合格者は約3.9万人にも上ります。随時2級では受検者1.24万人中合格者233人、不合格者は実に1.2万人超に達します。

大半の実習生が3級・2級試験で不合格を経験しているのが現状であり、特に2級では合格者を探す方が難しいほどです。

図2:技能検定随時試験の受検申請者数と合格者数(2022年度)

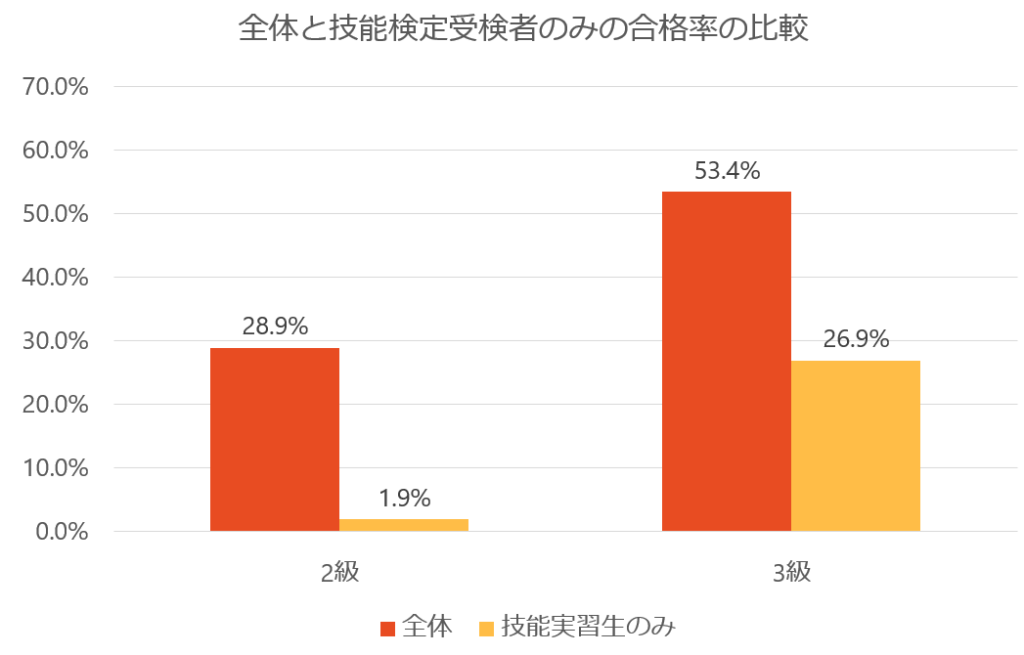

では、技能実習生の合格率は日本人を含む全受検者の平均と比べてどの程度異なるのでしょうか。同じ年度の統計によれば、技能検定3級(全体平均)の合格率は約53.4%、2級(全体平均)の合格率は約28.9%となっています。

一方、前述の通り技能実習生のみの3級合格率は26.9%、2級合格率は1.9%です。図3は実習生と全体の合格率を比較したものですが、3級では全体平均に対し実習生は半分以下、2級では全体平均に対し実習生はわずか1/15程度の水準しか合格できていないことがわかります。

この大きな差の要因として、言語の壁や試験対策への習熟度、日本での実務経験年数の違いなどが考えられます。日本人を含む全体では職業訓練校卒業者や実務経験豊富な受検者も多く一定の合格率がありますが、実習生は限られた期間で試験範囲を習得しなければならず、合格率が低くなる傾向にあります。

それでも近年、企業や監理団体のサポート充実により実習生の合格者も徐々に増えてきており、今後の底上げが期待されています。

図3:技能検定合格率の比較 – 実習生 vs 全受検者(随時3級・随時2級、2022年度)

なお、合格率は職種によっても差があります。例えば実技試験の課題が比較的単純で対策が立てやすい職種では実習生の合格率も平均より高めに推移する傾向があります。

一方、試験課題が高度であったり作業に熟練を要する職種では、不合格率がさらに高くなるケースも見られます。ただ公式には職種別の詳細データは公表されていませんが、監理団体などの経験則では「食品加工系は合格者が多いが、建設・機械系は難度が高い」などと言われることもあるようです。

いずれにせよ、実習生が技能検定に合格するためには職種ごとの試験内容を踏まえた十分な準備と対策が欠かせません。

7. 技能検定試験の対策方法(教材・公開問題・研修制度など)

技能検定で合格を勝ち取るためには、計画的な学習と実技の訓練が重要です。受入企業および監理団体は、実習生の入国後できるだけ早い段階から試験を見据えた教育計画を立てる必要があります。

まず筆記試験対策としては、日本語で書かれた過去問題を繰り返し解くことが効果的です。技能検定の過去問題は中央職業能力開発協会のウェブサイト上で公開されており、誰でも閲覧・ダウンロードが可能です (技能実習生等向け技能検定の概要 |厚生労働省)。出題傾向を把握するためにも、この公開問題集を活用して勉強会を実施すると良いでしょう。

また、実技試験対策としては試験課題に即した作業の反復練習が不可欠です。幸い実技試験の課題は各職種ごとに標準的な必須作業から選定されています。

そこで日々の実習カリキュラムに試験の必須作業を組み込み、日常業務として継続的に練習することが合格への近道です (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)。

実習で繰り返し体得した技能はそのまま試験本番でも発揮しやすく、効率的な試験対策となります。

学科試験については、専門知識以前にまず日本語の読解力が問われます。問題文の意味を正しく理解できなければ正答を導き出すことは難しいため、実習生の日本語能力向上も重要な対策の一環です。 (技能実習生の試験「技能検定」とは?合格率を高めるには? – 協同組合Keep on Heart)

日常の職場でできる工夫として、実習現場の公用語をできる限り日本語にすることが挙げられます。実習生同士や日本人スタッフとの会話は日本語を基本とし、作業指示や報告も日本語で行うようにします。

最初は時間がかかっても、日々繰り返すうちに専門用語や表現に慣れ、試験問題も理解しやすくなるはずです。受入企業によっては就業時間後に日本語教室を開いたり、独自の日本語教材を配布したりするところもありますが、そうした取り組みも試験の筆記対策として有効でしょう。

さらに、利用できる公式の教材やガイドラインは積極的に活用しましょう。中央職業能力開発協会では、技能実習指導者向けに「3級技能検定の実技試験課題を用いた人材育成マニュアル」を公開しています (技能実習生等向け技能検定の概要 |厚生労働省)。

これは各職種の3級実技課題のポイントや指導方法をまとめたもので、実習生の訓練計画策定に役立ちます。また厚生労働省やOTIT、業界団体が作成した技能実習生向けのテキストや映像教材が存在する職種もあります。

例えば建設関係では施工手順を図解したテキスト、食品関係では衛生管理手順のDVD教材などが提供されており、監理団体を通じて入手できる場合があります。受入企業と実習生はこうした教材を有効に活用し、試験範囲の知識と技能を体系的に学習すると良いでしょう。

最後に、モチベーション管理も重要なポイントです。技能検定は実習生にとってプレッシャーの大きい試験ですが、合格すれば自信となりキャリアに大きなプラスとなります。

企業側は合格のメリット(例えば帰国後の就職機会拡大や特定技能への移行など)を丁寧に伝え、実習生の意欲を高める工夫をしましょう。定期的に進捗状況を確認し、小テストや模擬試験を実施して目標意識を維持するのも効果的です。

周囲の実習生同士で勉強を教え合う場を設けたり、過去の合格者の体験談を共有したりすることも励みになります。企業・監理団体・送出し機関が一体となって実習生を支援し、計画的かつ継続的な学習と練習を積み重ねていけば、きっと技能検定合格という目標を達成できるでしょう。

技能実習生自身も初心を忘れず日々努力を重ね、自らの技術力向上と資格取得に向けて挑戦を続けてください。技能検定合格という成果は、実習生の皆さんの将来に必ずや大きく役立つ財産となるはずです。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772236419)