1.はじめに

2024年3月15日、育成就労制度の成立が閣議決定されました。

この育成就労制度は技能実習制度に代わる新しい制度です。ただ、技能実習制度の枠組みを規定した技能実習法が成立してからまだ10年経過していない中の改定です。

なぜこの早い段階で新たな制度が作られたのでしょうか。

そこには、技能実習制度が当初から抱えていた大きな矛盾が関係しています。その矛盾とは、基本理念として「労働力の需給の調整の手段」に講じてはならないとしながらも、人材不足を補う手段としてこの制度を用いる実態があったことです。

そして、その矛盾は、社会情勢の変遷を経たからこそ生じたという歴史があります。

そこで、本記事では技能実習制度の歴史をひも解き、育成就労制度移行への道筋を見てみたいと思います。

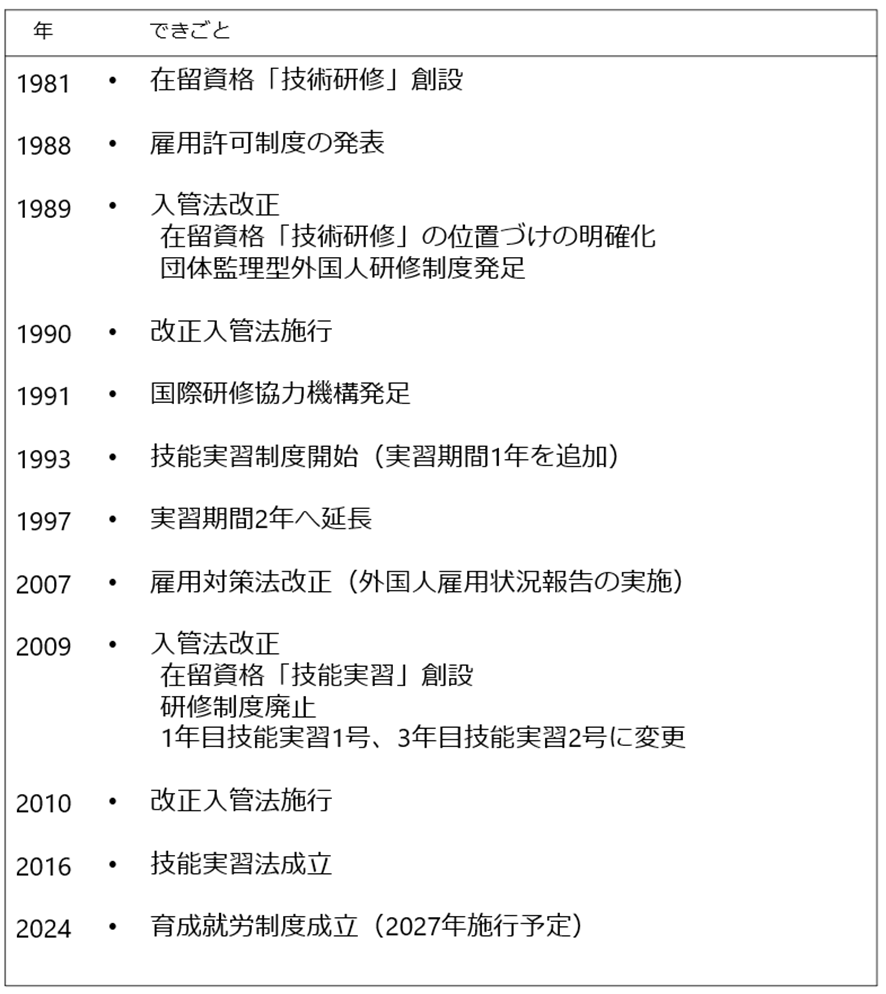

2.技能実習制度の変遷

技能実習制度は時代の変遷とともに移り変わってきました。

上に示した年表は、この技能実習制度の変遷について詳しい法政大学の上林千恵子教授の論文を参考にしたものです。以下、上林教授の論文(「外国人技能実習制度成立の経緯と2009年の転換点の意味づけ.上林千恵子著.」)を参考にその内容について詳しく述べていきます。

(1) 技能実習制度の前身

技能実習制度の前身は「外国人研修制度」です。

その始まりは、1960年代後半ごろと言われています。当時海外進出した日本企業が現地社員に技術や知識を伝えたところ、その社員が技術を母国に持ち帰り、その国の技術発展に寄与したことに始まります。

この取り組みを他の企業にもっと模倣して欲しい、それが国際貢献になるとの考えから、1981年、難民条約に批准し入管法の名称に「難民認定法」を加えるとともに「技術研修」の在留資格が創設されました。

(2) 雇用許可制度の発表

1988年当時、日本では円高等の影響で外国人不法就労者が急増していることが問題視されていました。そこで、同年6月に閣議決定された第6次雇用対策基本計画では、①外国人人材の受入れ基準の明確化②不法就労外国人削減③単純労働者受け入れ禁止という3つの原則を掲げ、その対策に乗り出しました。

この3つの原則を踏まえて提言されたのが雇用許可制度です。

これは、外国人労働者を雇うためには、職種・事業所等を定めたうえ労働大臣の許可を必要とする制度です。

この制度には、更新は1年以内とする、外国人に一定水準に上の技能を要求する、職種ごとの総量規制を検討する、手続きをハローワーク中心とするなどが盛り込まれました。

ただ、この雇用許可制度は、入管局と在日韓国遺留民団の猛反対により実施されることはありませんでした。主な理由は、「外国人だけが雇用許可を必要とするのは平等原則に反する」「在日韓国・朝鮮人への差別助長につながる」ということでした。

この提案が却下されたことにより、正面を切って外国人労働者を受け入れる制度を作ることが難しくなりました。

ただ、その中でも外国人労働者をどのように規制していくか、受入基準をどのように明確にしていくかという問題は残っています。その妥協案で考えられたのが「技能実習制度」です。

(3) 1989年入管法改正と技能実習制度開始

1989年、入管法が改正され、「技術研修」の在留資格の位置づけが活動ビザとしての位置づけとなり、資格外就労の範囲を明確にしました。

そのことにより、不法就労の範囲が明確になり、今まで曖昧だった不法就労者を規制することが可能となりました。つまり、先ほどの問題として残っていた外国人労働者の規制を、従前からある「技術研修」の枠組みの中で解決しようとしたのです。

そして1993年、技能実習制度が始まりました。受入企業の要望により、今までの研修期間1年に実習期間1年を加え、実質的に合計2年間の研修生・実習生の受入れを可能としました。

また、1990年には、現在の技能実習制度の原型ともいえる団体監理型外国人研修制度が発足しました。

これは、従来企業単独で研修生を受け入れるには、現地の子会社や海外に取引先企業があることなどの要件が課せられていましたが、中小企業でも中小企業団体法に基づく団体に加盟すれば、外国人研修生を受け入れることが可能になる制度です。

これは、大企業と比較して劣る中小企業を支援するために成立した制度で、公的な意味合いが大きいことから、その団体に利益追求は禁じられています。

今の監理団体も非営利法人でなければならないことから、この点を踏襲しているものと考えられます。

(4) 2009年入管法改正・在留資格「技能実習」成立

技能実習制度の問題点として、研修生であることから労働者とはみなされず、労働基準法の適用ができない点があげられます。

そもそもできない残業を強制させたうえ残業代を支払わない、夜勤を強制させるなどの問題が横行しました。

実質的に労働者であるのにも関わらず、労働者としての保護を受けることができないのは非常に問題です。このことが、メディアにも大きく取り上げられ社会問題となりました。

なお、以下の表は研修制度の給与、活動時間、残業・夜勤をまとめたものです。

その点を克服すべく、2009年に入管法が改正されました。

今まで「研修」と「特定活動」であった在留資格が「技能実習」に統一され、技能実習1号・2号の枠組みができたのです。

また、技能実習生は労働者として労働基準法の適用を受けるという原則が明記されました。ただし、この研修生を労働者として位置付けることは、いわば諸刃の剣です。

なぜなら、「労働力の需給の調整の手段」に講じることができない実習生を労働者としてみなすということ自体に矛盾が孕んでいるからです。

本来であれば、研修生であることが前提なので、企業側への規制を強化する、受入の基準を厳しくする、労働環境の基準を改めて設けるなどの措置を講じるべきでした。

しかし、現状として労働者として雇用している実態がありましたので、その現状に沿うような、いわばその場しのぎに近い形で法改正がされました。

(5) 2016年技能実習法成立

さまざまな矛盾を孕む中、2016年、技能実習法(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」)が成立しました(翌年施行)。

「労働力の需給の調整」として用いることは禁止であることが引き続き明記されたほか、実習生の権利保護や監督体制の強化が図られました。

受入企業側では、技能実習計画の認定制度が実施され、受入れ体制の適正性等を審査することになり、監理団体については事前許可が必要となり、外国人技能実習機構が設立されることで監督体制が強化されました。

また、この法改正により新たに技能実習3号が創設され、技能実習期間が最長5年となりました。

この大きな枠組みが、現在の技能実習制度の根幹を担っています。

3.技能実習制度のこれから~育成就労制度の成立~

この技能実習制度が特異な変遷をたどってきたのには、かつて雇用許可制度が採用されず正面切って外国人労働者問題を解決できなかったことが関係しています。

雇用許可制度が採用されなかった根本的な原因として、当時は外国人労働者受け入れに対する世論が未熟で、国内体制が整っていなかったことがあげられます。

世論が成熟してきたことや、国内の人材不足対策への社会的な要請から、2024年に技能実習制度を発展的に解消させ、新たな枠組みを作ることになりました。

具体的には、今までの「技術移転を目的とした国際貢献」という目的を改め、日本の人材不足を補うために「人材育成と人材確保」を目的とする制度となりました。

この新しい制度を「育成就労制度」と言います。特定技能1号の水準に資する人材を育成するというもので、従前からある特定技能制度との整合性を図り、今や社会問題となっている人材不足への対応を新たな枠組みの中で行おうとする制度です。

現在、2027年の施行へと向けて、各分野、各国間での調整が行われています。

4.まとめ

上林教授は、特異な技能実習制度の変遷を以下のように評しました。

“建前としての技能移転から、労働力として外国人労働者を正式に受け入れていくという変質の歴史であり、結果として実態に近づくために、少しずつ制度改革がなされてきた”

(「外国人技能実習制度成立の経緯と2009年の転換点の意味づけ.上林千恵子著.」参照)

まさに建前と本音のなかで、目まぐるしい社会情勢に揉まれながら、段階的に今の形になったという歴史があります。

ですので、技能実習制度と特定技能制度の違いや、労働の需給の調整としての建前の存在や、監理団体がなぜ原則非営利であるかなど、一見分かりにくいことも歴史をたどれば理解できます。

一見いびつな制度に見えますが、その変遷がなければ外国人労働者雇用に対する問題点は露呈しませんでしたし、国内の機運の高まりもなかったでしょう。

今はまさにこの制度の過渡期です。是非官民一体となって人材不足対策という大きな社会課題に立ち向かって欲しいと思います。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1772240905)