1.はじめに

2019年、第197回国会にて衆議院議員の松原仁氏が技能実習生の失踪を問題視した国会質問を行いました。「技能実習生の失踪数が過去最多を記録している。過去5年間の総計では、全技能実習生の約一割が失踪したという異常な現状を示している。技能実習生の現状認識に関して問いたい」と問題提起したのです。

増加の要因としては単に技能実習生の全体数が増えていることが大きく、ミスリーディングである側面は拭えませんが、この問題提起以降、技能実習生の失踪について世間の関心が高くなったことも事実です。

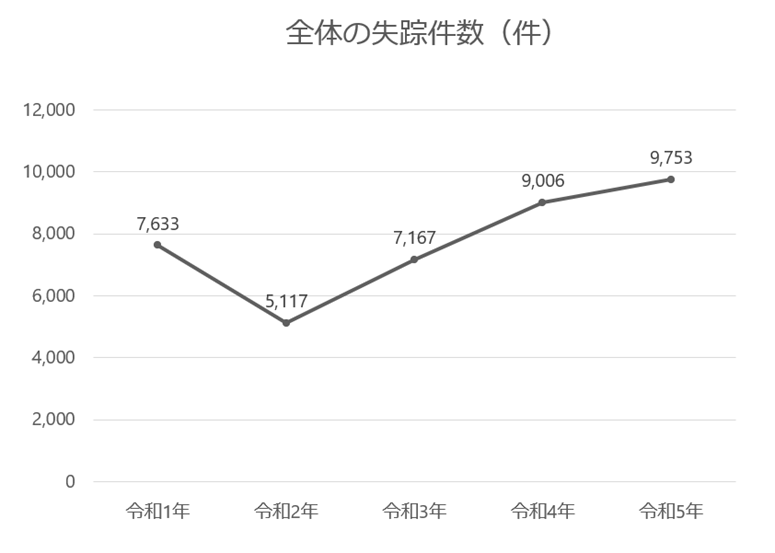

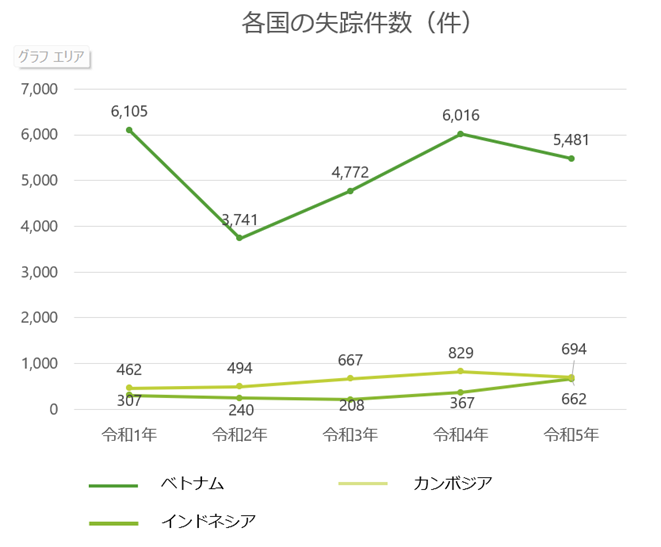

以下が全体の失踪件数です。

(「出入国在留管理局庁HP」参照)

技能実習生失踪のニュースはいまだに世間を賑わせ、高い関心をうかがわせます。また、経営者の中には、「技能実習生を雇おうと思っていても失踪されたら困る」と、技能実習生を雇うことに後ろ向きになってしまう方もいます。

そこで、本記事では、なぜ失踪が起こるのか、その主な原因や対策、国ごとの特徴について解説します。

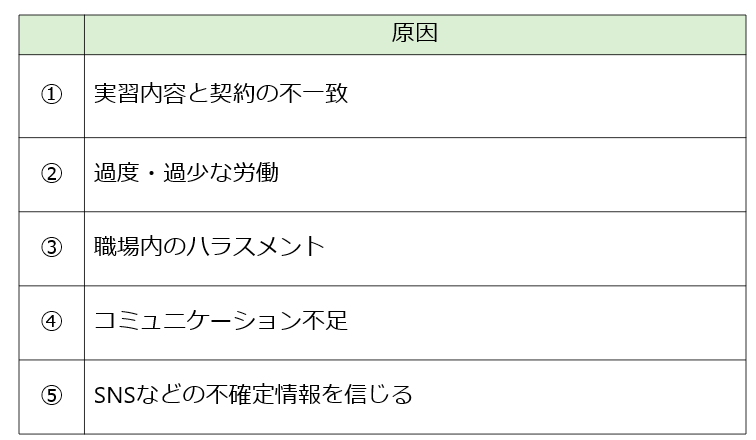

2.失踪する主な原因

技能実習生が失踪する主な原因は以下の通りです。

(1) 実習内容と契約の不一致

事前に送出し機関から聞いていた仕事内容と実際の業務内容が大きく異なるケースがあります。このような場合、最悪失踪に繋がります。

具体的には、期待と現実のギャップと不透明な契約を原因とするケースがあります。前者は、事前説明では「技術を学ぶ」と言われたのに、実際には単純作業や肉体労働を課してしまう、後者は契約条件が曖昧で、労働環境についても事前に共有されない場合に、不信感を抱かせてしまいます。そのことにより、信頼関係が損なわれ、失踪に繋がります。

(2) 過度な労働

8時間を超える労働や休日出勤が常態化しているケースがあります。残業手当を目的として自ら長時間労働を希望するケースもありますが、過度な労働が負担となり、不満やトラブル、失踪に繋がることがあります。

(3) 職場内のハラスメント

パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどは技能実習生の失踪の一因となっています。その他、言語や文化の違いから職場で孤立してしまうケースもあります。

(4) コミュニケーション不足

監理団体の人と話したことが無い、担当者を知らないというコミュニケーションが不足するケースがあり、そのような場合に、不信感からトラブルに発展し、失踪へと至ることがあります。

(5) SNSの不確定情報を信じる

現在、技能実習生のほとんどがスマートフォンを所持しています。このスマートフォンは技能実習生の重要なコミュニケーションツールになっています。

そのスマートフォンを通じ、SNS上で様々な情報を得ることも可能になっています。

特に日本国内で人数が多いベトナム人は、日本で特有のコミュニティを築いており、SNSで様々な情報を流しています。

そのSNS上で「高い報酬を得られる」という情報を信じ、失踪してしまうケースがあります。ただし、この表現は誇張されており、失踪後に厳しい現実に直面する実習生もいます。

失踪していざ働くと、住居環境が整っていない、報酬が正当に支払われないなどのトラブルにあうことがあります。

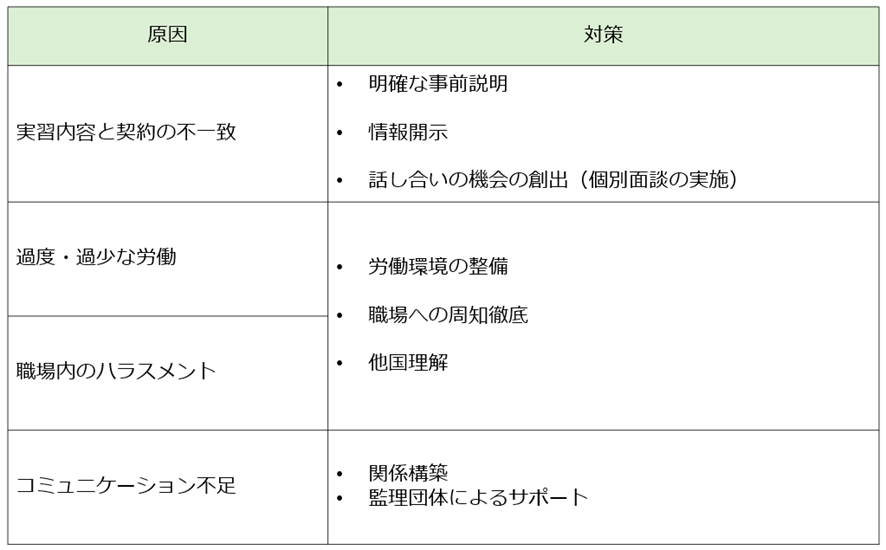

3.対策

近年の失踪するケースの多くは、先ほど挙げた「SNSの不確定情報に頼る」です。このケースは、もともと失踪ありきで入国した場合がほとんどで、なかなか防ぐことが難しく、対策が立てにくいところです。

ただし、その他の実習内容と契約の不一致や過度・過少な労働などの労働環境が原因で失踪に至ることがあることも事実で、これらは気をつけることで防ぐことが可能です。主な対策としては以下があります。

(1) 明確な事前説明と情報の開示

日本人特有の性善説は外国人には通じません。日本人は、ある程度曖昧でも、「何とかなるだろう」「不利益なことがあれば事前に相談・連絡をしてくれるだろう」「勝手に変なことはしないだろう」という考えが働きます。

その点、技能実習生は、曖昧であればあるほど不安になります。明確な説明や、情報の開示を行うことはもちろん、都度納得するまで話し合うことが大事になります。

(2) 労働環境の整備

過度な労働をさせることを防ぐこと、パワハラなどのハラスメントを行わないことの周知を行うことはもちろん、日本とは異なる風習について周知していくことも大切です。

例えば、「頑張れよ!」と頭や肩をポンと叩くことが問題になってしまうことがあります。東南アジアの多くの国では、身体を触られること自体が侮辱行為と捉えられる場合があるからです。

そういう意味では、他国理解とその周知の徹底が労働環境の整備につながり、技能実習生が働きやすい環境を作ることになります。

(3) 関係構築

関係構築についても重要です。この点、出入国在留管理庁も重要視しており、関係構築を進める方法として「こうかんノート」を推奨しています(「出入国在留管理庁HP」参照)。

技能実習生と日本語で交互に日記を書くような形で交換ノートを行うのですが、かつてこの「こうかんノート」を実施したところ大変効果がありました。仕事や生活に対する考え方がより分かるようになり、より早く日本語が上達することで以前より深くコミュニケーションを行うことが可能となりました。

関係構築で悩んでいる受入企業の経営者の方々は、是非一度お試しいただけたらと思います。

また、その他監理団体によるサポート内容が充実しているかどうかが重要になります。サポートの項目としては、以下があります。

- 生活サポート

- 通訳サービス

- 相談窓口の設置

- 母国の家族との連絡支援

- 帰国支援制度

- 定期的なカウンセリング

- 文化交流イベントの実施

特に重要なサービスの一つとして通訳サービスがあります。監理団体の中には通訳を抱えておらず、常に外注している組合もあります。

関係構築の根本はコミュニケーションです。このコミュニケーションを円滑するためにも通訳の品質を保つことは重要です。

中には、通訳が当事者の正確なニュアンスを伝えることができず、関係が悪化してしまうケースがあります。そのような喰い違いを防ぐためにも、組合が通訳を抱えているかを確認するのも有効かもしれません。

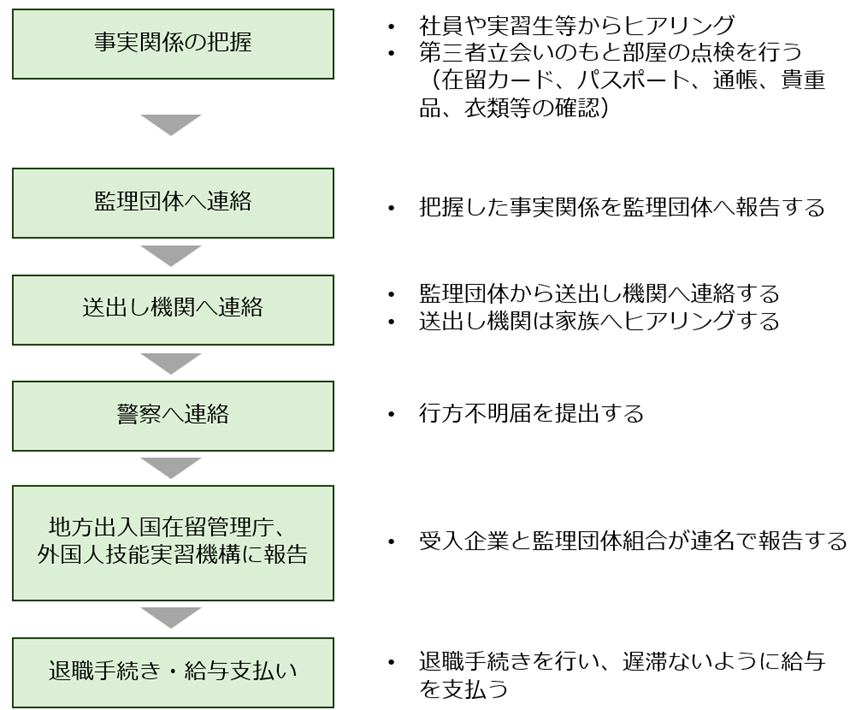

4.技能実習生が失踪した場合

ある日、技能実習生がいなくなってしまった場合、受入企業としてはどのように対応すべきでしょうか。

すぐに失踪したと考えることは早計です。まずは状況を確認しましょう。流れを以下の図で表しました。

(1) 事実関係の把握

まずは事実関係の把握です。社員や同僚の実習生等からヒアリングを行いましょう。最近の様子や失踪につながる言動があったかどうか確かめてみましょう。

部屋の点検を行うことも大事です。在留カード、パスポートなどの貴重品や衣類等を確認することによって失踪したか否かを把握することが可能です。この点検の際に重要なのは、誰か第三者に立会ってもらうことです。

実は失踪ではなく無事後日戻ってきた場合に、あらぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

(2) 監理団体へ連絡

事実関係を把握したら監理団体へ速やかに連絡しましょう。経験値がある監理団体であれば、その後の流れをしっかりと説明してくれ、心強くサポートして頂けるでしょう。

(3) 送出し機関へ連絡

送出し機関への連絡は、原則として監理団体が行います。送出し機関から親族に連絡をとり、本人との連絡頻度や最近の様子などを聞き、分かることがないかヒアリングを行います。

(4) 警察へ連絡

社員や親族のヒアリングを踏まえ、失踪した可能性が高いと判明した場合、受入企業の担当者と監理団体組合の担当者は、速やかに警察へ行き、行方不明届を提出しましょう。

その際、以下の特徴について聞かれます。

・本籍、住所、氏名、生年月日等

・身長、体格、髪型、血液型等、身体の特徴に関すること

・服装、所持品等に関すること

・行方不明となった日時、場所、同期等に関すること

・その他失踪者発見のために役立つ資料等(顔写真など)

上記情報について事前に整理しておきましょう。

(5) 地方出入国在留管理庁、外国人技能実習機構へ報告

警察へ行方不明届を提出したら、受入企業と監理団体組合は連名で、速やかに地方出入国在留管理庁および外国人技能実習機構へ報告を行いましょう。

(6) 退職手続き・給料支払い

最後に退職手続きを行い、働いた日までの給与支払いを行います。勝手に失踪したからといって、手続きや給与支払いを怠ってはいけません。

期日までに手続きおよび給与支払いを行うようにしましょう。

5.失踪の国別特徴

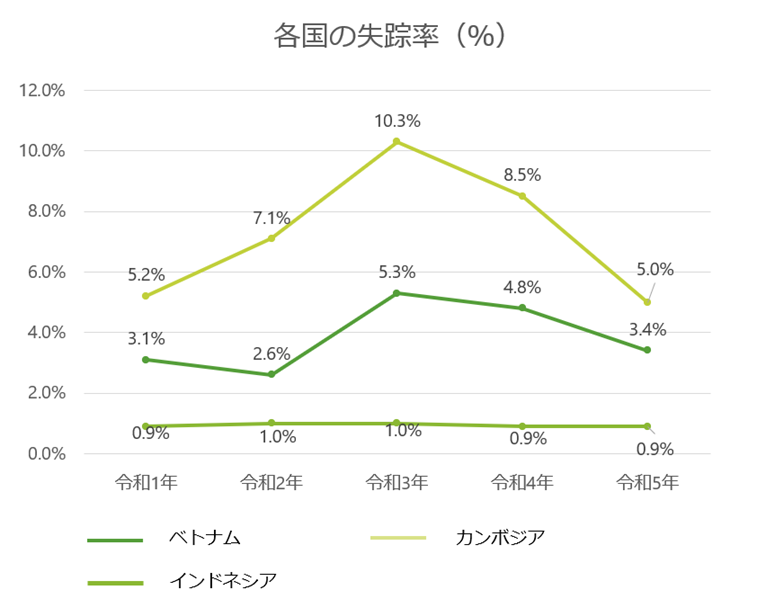

それでは、国別に失踪する割合は異なるのでしょうか。ここでは、ベトナム、インドネシア、カンボジアの失踪件数とその割合について調べてみました。それが、以下のグラフです。

(「出入国在留管理局庁HP」参照)

(「出入国在留管理局庁HP」参照)

各国ごとにグラフに特徴が見られます。そこで、以下それぞれの国ごとの特徴を上げてみます。

(1) ベトナム

ベトナム人の技能実習生の失踪件数は一番多く、よくニュースでも取りざたされますが、特に失踪率が高いわけではなく、むしろ近年は減少傾向にあります。

特徴としては、技能実習生の人数が多く、日本国内でベトナム人独自のコミュニティが活発であるという点があります。SNSでの情報共有が盛んですが、不確定な情報に振り回されるケースが多いです。

(2) インドネシア

インドネシアの技能実習生は、近年増加の一途を辿っていますが、失踪率はほぼ一定で、1%前後とかなり低い割合で推移しています。

特徴としては、イスラム教徒が多いため、ハラール食品の提供や礼拝の時間を確保する必要があります。これが適切に行われないと、不満が生じる場合があります。

(3) カンボジア

失踪率が高い理由として、悪質な送出し機関の存在があげられます。現在、日本では送出し機関への規制強化を行っており、2023年11月から失踪数が多い送出し機関に対して新規受け入れを停止するなどの措置を行いました。

他国の実習生と比べて高額な費用を負担しているケースも多く、多額な借金を抱えているケースもあります。

また、カンボジアの職業観として、転職=昇給のチャンスと捉えるところがあり、原則転籍できない技能実習生制度が煩わしく感じる人もいるようです。

6.まとめ

技能実習生の失踪数は年々増加し、令和5年には過去最高の9,753人に達しました。

失踪の要因の一つとして、働く場所を変える「転籍」が「やむを得ない事情」がなければ認められていないことがあります。

そのため、職場でトラブルが発生すると逃げ場が無くなってしまい、結果として失踪せざるをえない状況に陥ってしまいます。

その点を問題視した出入国在留管理庁は、暴行やハラスメントを受けている場合など「やむを得ない事情」の具体例をあげ、「転籍」の要件を明確にしました。

ただし、「やむを得ない事情」を具体化することは、実習生の逃げ道を少し分かりやすくしただけで、失踪を防ぐ根本的な解決策にはなりません。

受入企業側の理解、監理団体による的確なサポート、何より地道な信頼関係の構築がお互いの誤解を防ぎ、結果的に失踪数の減少に繋がるものと考えます。

外国人整備士ブログのWeb制作、編集をしています。

技能実習生や自動車整備士成に関連したお役立ち情報、最新情報などを発信していきます。

.png?1768517575)